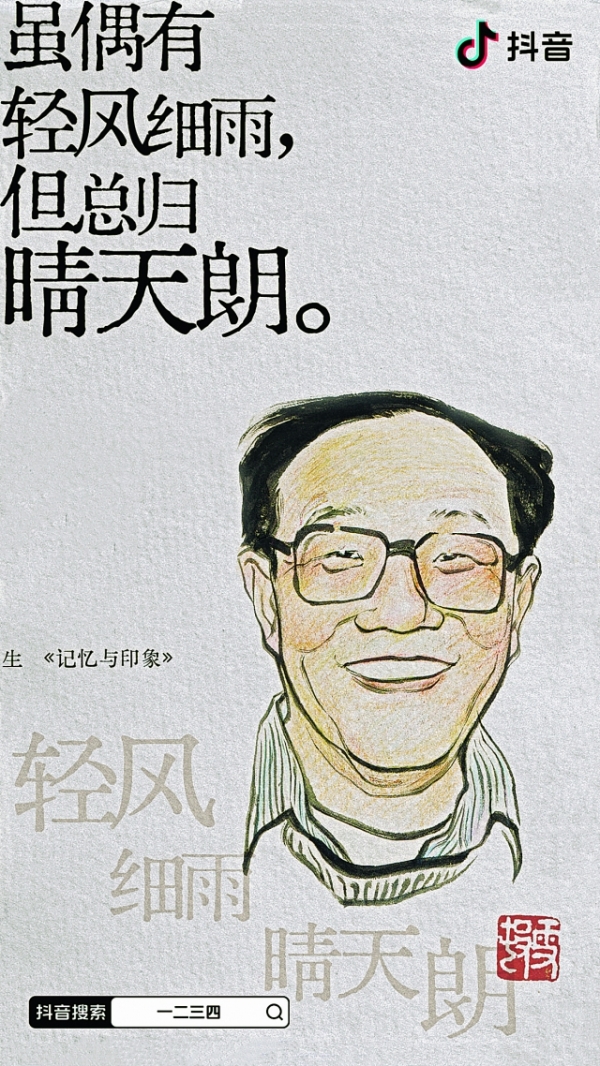

“他再次拨动一代人的琴弦——重回地坛,重读史铁生”分享会主题海报之一。

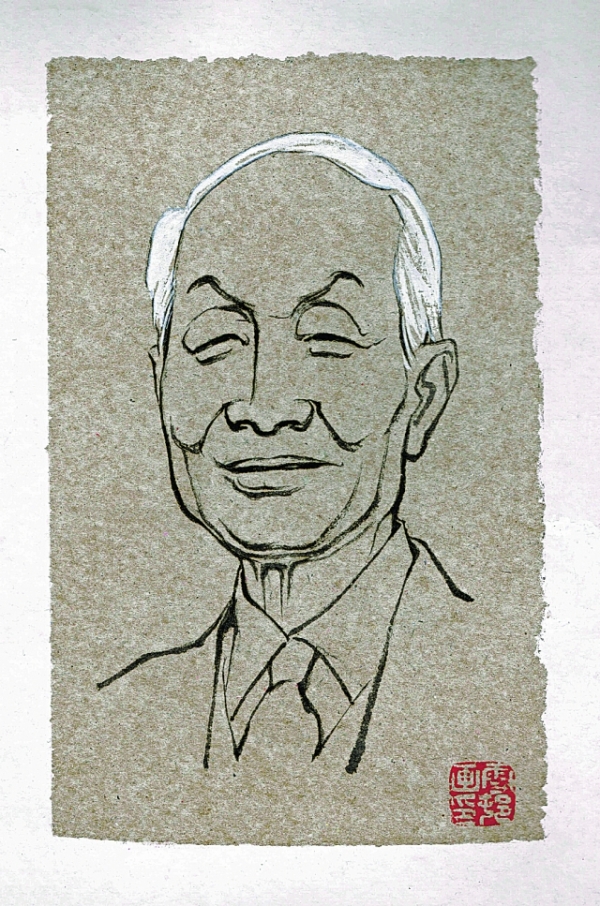

晏阳初先生像(毛笔、墨、水粉)。

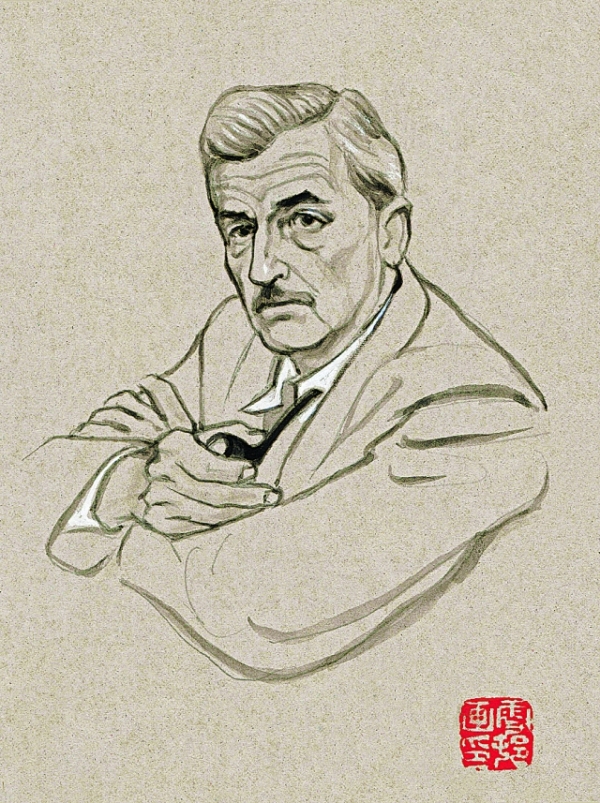

美国作家福克纳像(毛笔、墨、水粉)。

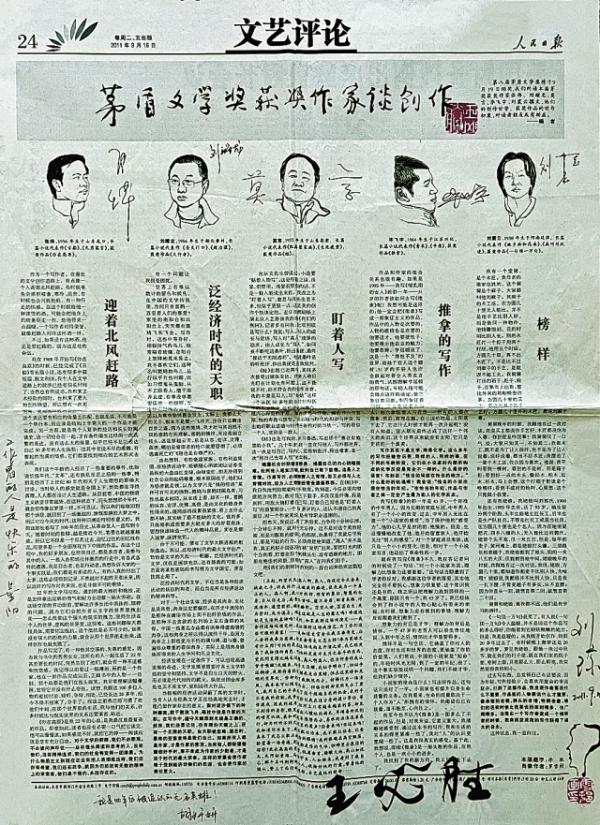

一块特殊版面。 《人民日报》文艺评论版2011年9月16日整版发表当年获得茅盾文学奖的五位作家谈创作的文章,同时配了我创作的五位作家画像。时任文艺部副主任王必胜请五位作家在各自画像旁签名。

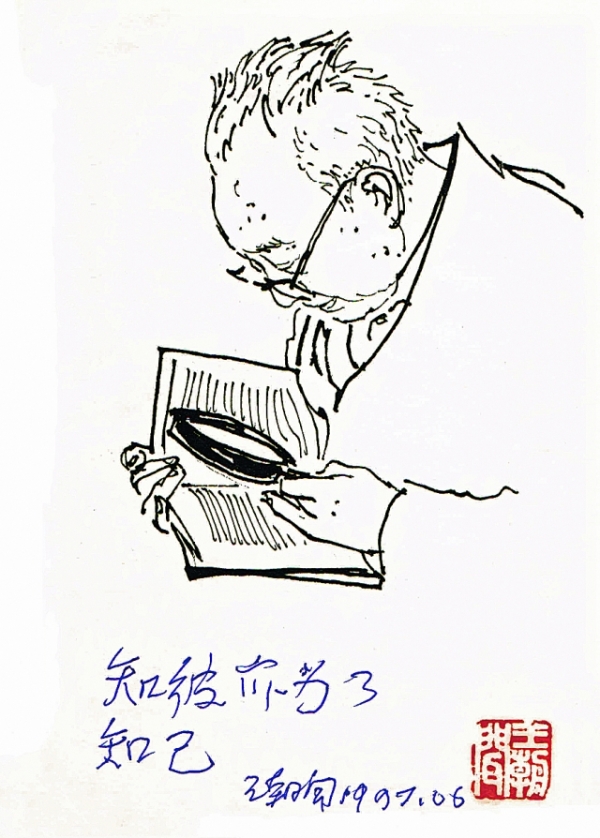

美学家王朝闻速写(钢笔)。

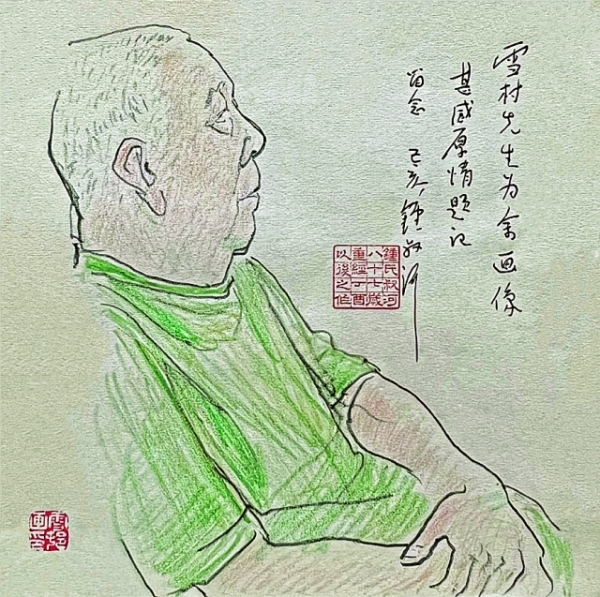

学者钟叔河速写(铅笔、彩铅)。

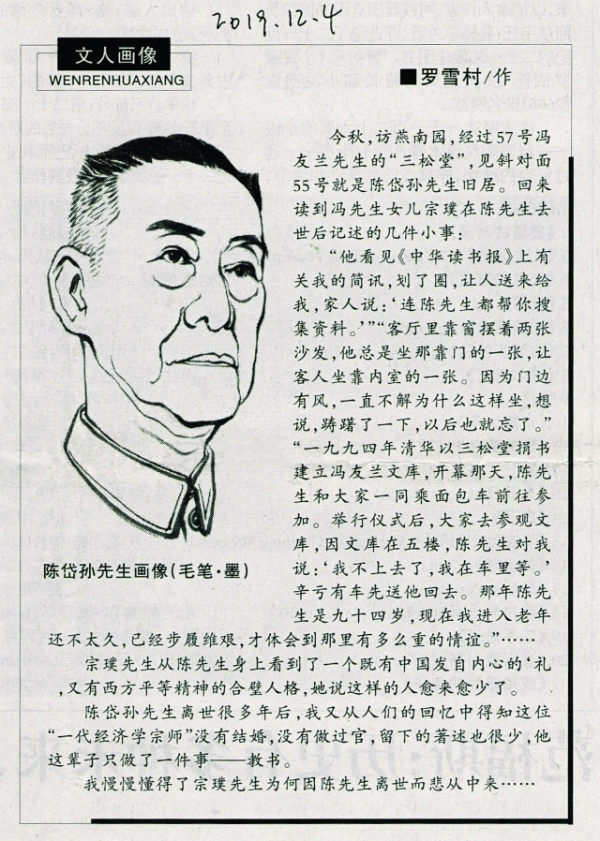

《中华读书报》“家园”版二〇一九年十二月四日“文人画像”之陈岱孙先生像。 上世纪90年代末,我给《中华读书报》副刊“家园”版投稿,之后,编辑王小琪和舒晋瑜先后以“星光灿烂”“文人画像”为栏目选用,听说读者很喜欢看。至今,我仍感念这两位女编辑。 西南联大后代沈还看了陈岱孙画像说:“陈岱孙先生画像让我一惊!那眼神那嘴角那神情,太像了!我端详许久,这就是我一直尊敬佩服的陈岱孙先生,老一辈学者的风骨与淡定。我父亲在西南联大时期与陈岱孙先生同住昆明后街,一同复员回清华,后来在北大燕南园又是邻居……”

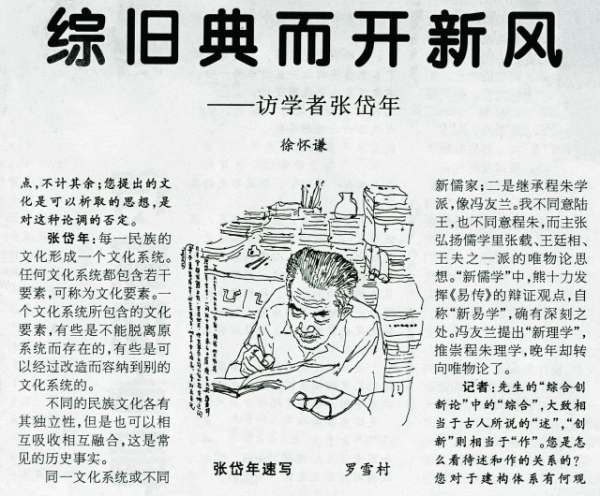

《人民日报》副刊1998年7月17日“文心探访”栏目之张岱年先生像。 有几年,同事徐怀谦邀我一同走访如季羡林、钟敬文、杨宪益、任继愈等二十余位文人,辟“文心探访”栏目,他写文,我画像。可惜怀谦不幸先走了,喜欢他留下的一句话:“每当夜深人静的时候,别忘了仰望一下头顶的灿烂星空,那一颗颗璀璨的星里面有孔子、康德、马克思,有钟敬文、张岱年、季羡林,也有一颗亮晶晶的你。”

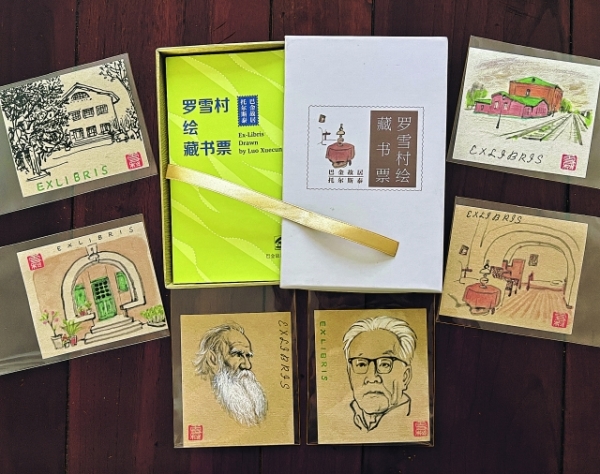

巴金故居出品的藏书票,设计、印制精美。

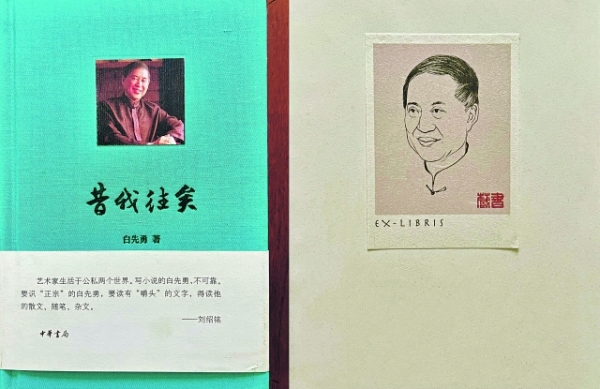

中华书局2016年出版白先勇著《昔我往矣》扉页上的画像藏书票。

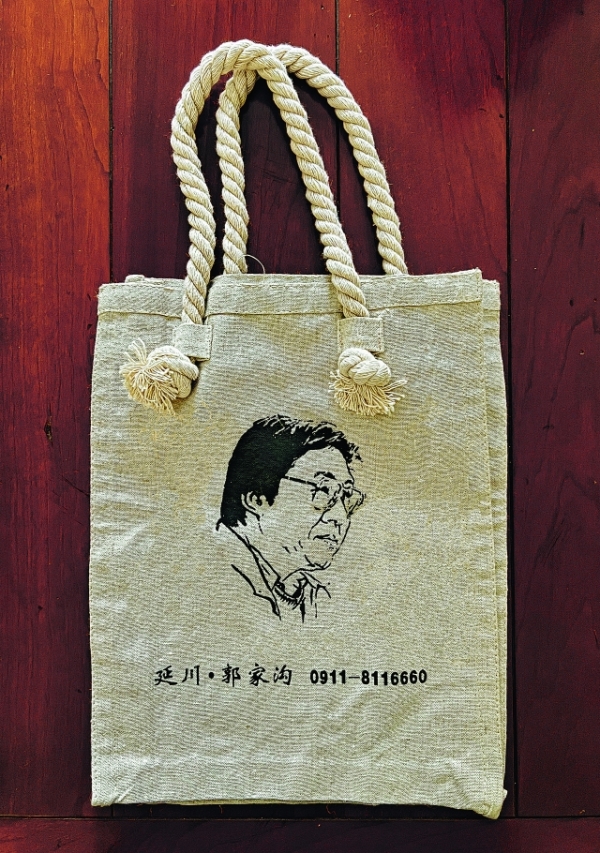

印在陕北延川郭家沟路遥故居文创产品上的路遥画像。

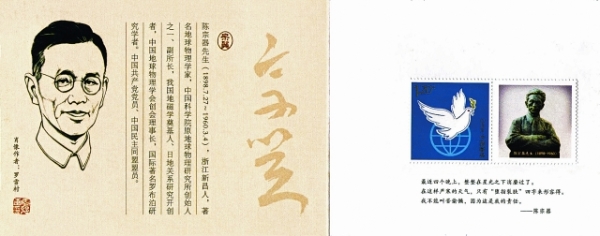

地球物理学家陈宗器纪念邮折。

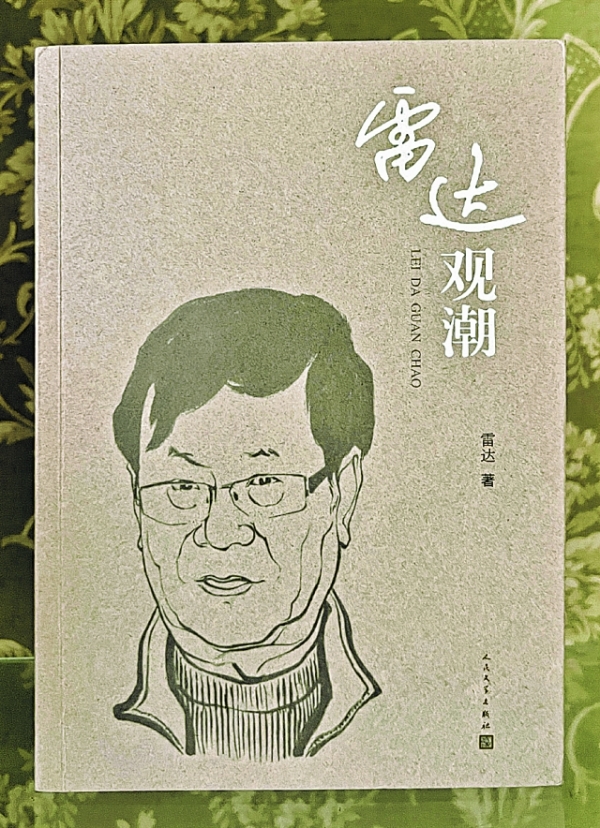

人民文学出版社2018年出版《雷达观潮》封面上的作者像。

特约撰稿人 罗雪村 文/图

不久前,“他再次拨动一代人的琴弦——重回地坛,重读史铁生”分享会在北京举行,我所画史铁生像被制作成现场主题海报,烘托了现场气氛,读者也喜欢。

一晃画了30年肖像,每当看到它们发表在报纸、杂志上,或刊印在书籍里,或出现在如明信片、书签、邮折等文创产品中,还有用于名片、公号头像……小小肖像画,能为社会、公众服务和分享,特别愉快。

1991年到报社工作后,记者采写人物专访,为活跃版面,嘱配画像,同事戏称“画小人头”。

开始是各行各业、形形色色,什么人物都画。

慢慢地,偏爱画中外思想者、作家、知识分子等,尊称他们为先生或文人。

回想遇到的那些文人,印象最深的,是他们的目光。记得诗人牛汉穿透时间的目光和一声重重叹息;作家梁晓声讲《人世间》结局时眉头紧蹙的一瞬;作家严文井看着指间渐渐熄灭的烟卷,说他最后仅存“多懂得一点真相,多听见一些真诚的声音”时的眼神……

退休后,慢生活,想看书了。这一看,一些过去被淡忘、被遮蔽甚至闻所未闻的人物,纷纷从字里行间和时间深处缓缓走来。凝望先生,依据模糊旧照,拿起画笔,描绘他们的神态与气质,只为记住他们——蔡元培、梅贻琦、蒋梦麟、马相伯、潘光旦、傅斯年、叶企孙、晏阳初、陈梦家、梅光迪……

为“先生”画像,有如虽错过晚霞,还能仰望星空!

迄今,所画中外文人肖像已有数百幅。

直到今天,读了哪本作家的书,听到哪位文人的故事,被感动,就会画一幅他或她的像。也希望更多读者朋友通过文人肖像,认识和敬爱那些目光如探照灯一样照亮未来的人。

(《画像三十年》由贵阳日报为您提供,转载请注明来源,未经书面授权许可,不得转载或镜像。)