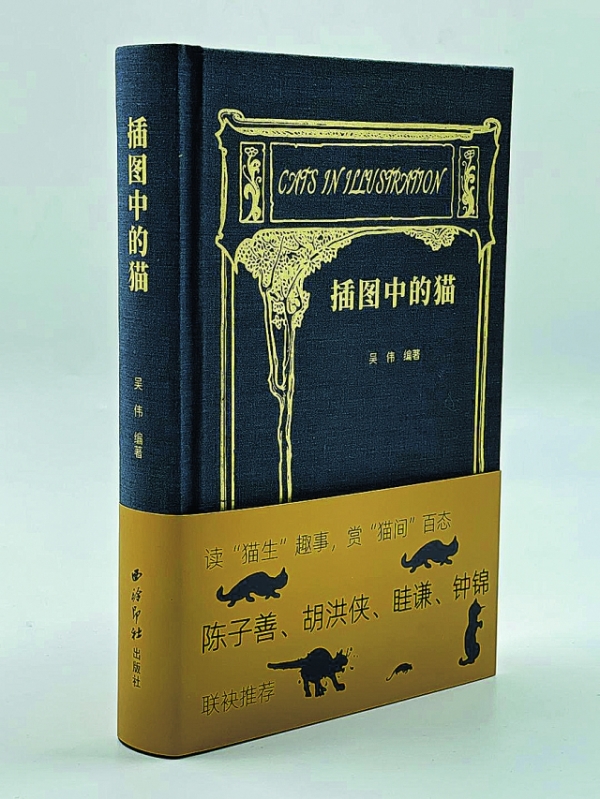

“猫具有孩子气的脸、好奇的眼神、柔软的皮毛,以及能适时与人类发展感情的能力,猫对人类有吸引力。”吴伟先生的《插图中的猫》一书梳理古今中外历史上的“猫形象”,盘点了“猫文化”的内涵。

在人类漫长的驯养史中,与生活最为亲近的动物莫过于猪、牛、羊、马、鸡、狗,即传统农耕文明时代的“六畜”。猫不在“六畜”之列。但猫和狗一样,成为人类在精神层面最重要的伴生动物。猫很早就成了人类的伙伴,通常认为,野猫出现于200万年前,在公元前2000年至公元前1600年之间被古埃及人驯化为家猫。猫的驯化史也有不同的观点,如《离开荒野:狗猫牛马的驯养史》一书认为,世界上的家猫仅与中东的野猫共享基因模式,也就是说中东是家猫的摇篮。

历史上的古埃及人与古阿拉伯人都敬奉猫。《插图中的猫》一书介绍,埃及人奉猫为神兽:约公元前1638年,埃及开始出现关于猫的画。受宠的猫偶尔会陪主人出去打猎。埃及第十八王朝(公元前1350年)的一幅画(现藏于大英博物馆)展示了猫帮助主人捕鸟的情景;埃及第二十王朝(公元前1150年)的一幅石灰岩陶片,描绘了一只猫守护着六只鹅和一窝蛋,或可以理解为猫为鹅赶车。古埃及猫的青铜制品展现了猫的家畜属性;大英博物馆收藏的“盖尔—安德森猫雕像”,作为标志性的埃及雕塑,其知名度仅次于吉萨狮身人面像和图坦卡蒙的黄金石棺。事实上,古埃及神祇中的玛芙代特、塔夫努特、贝斯特、赛克美特、帕赫特等,皆与猫或狮有关。此外,阿拉伯人也敬奉猫,普遍认为神灵会附到猫身上在家中游荡,所以他们不杀猫。阿拉伯有这样的谚语:猫是狮子通过喷嚏创造的。

猫被人们宠爱,因此得以繁衍兴盛。作者认为,埃及家猫首先传至古希腊、古罗马;再自波斯、印度传播到远东,约公元初年传入中国,约7世纪、唐朝时,从中国经朝鲜传入日本。古希腊的荷马、希罗多德和亚里士多德都写到了家猫;家猫在我国被称为“狸奴”,“狸奴”在元代已经是常见词汇。猫传入日本后,长期被视为珍宝,只有天皇和贵族才有养猫的权利。进入平安时代(794年—1192年),猫开始出现在日本的各类文献当中。在镰仓时代(1192年—1333年),船上作为捕鼠能手的猫基本上是短尾猫。在江户时代(1603年—1868年),由于鼠患严重,政府允许平民养猫,从此日本猫从贵族圈走向了平民。猫作为吉祥物,后来还发展为“招财猫”,受到老百姓的喜爱。

猫通过猎食啮齿类动物来帮助人类,但猫的魅力不仅仅是因其具有实用价值。猫凭借“孩子气的脸、好奇的眼神、柔软的皮毛”,成功融入了人类的生活,成为人类亲密的伙伴。即便如此,猫和狗的不同之处在于,其在驯化过程中仍基本保留了自己的外形和野性。也因此,猫的地位和猫文化的内涵,存在着地域文化的差异。作者写道,猫的眼睛在黑暗中会发光,走路没有声响,被认为是伪装的魔鬼或邪恶的化身,随时会给人带来灾难。波斯和印度两地的拜火教徒将猫视为邪恶的化身;欧洲中世纪,猫被人们视为恶魔般的存在,教会把猫和异教徒紧密联系在一起,由于迷信、恐惧和宗教迫害,猫遭到大规模屠杀。到了文艺复兴时期,猫的象征意义逐渐脱离了奇幻色彩,变得越来越正面。猫的形象不仅出现在建筑物中,也出现在欧洲的家族纹章中。此外,中西方文化均认为猫有贪婪、虚伪、懒惰的特点。例如“馋猫”“猫哭老鼠”“懒猫”“猫有九条命”等。这是中西方猫文化内涵的共性。

与此同时,《插图中的猫》还展示了50多位知名插画家和少数无名氏创作的约350幅插图,图片大部分源自外文书,少部分来自中文书。这些插图展现了形态各异的猫,构成了生动形象的猫文化史:有写实的猫,有被风格化的猫,有穿着华服的猫,有穿着靴子的猫;有捕猎的猫、唱歌的猫、演奏乐器的猫、说话的猫、沉思的猫;有可爱的猫、狡猾的猫、风骚的猫、高冷的猫。这些猫在插图中或为主角或为配角,构成了“猫间百态”。从中我们会发现,猫的世界其实也是人的世界。

贵阳日报融媒体记者 郑文丰 文/图

(《梳理“猫形象”,盘点“猫文化”》由贵阳日报为您提供,转载请注明来源,未经书面授权许可,不得转载或镜像。)