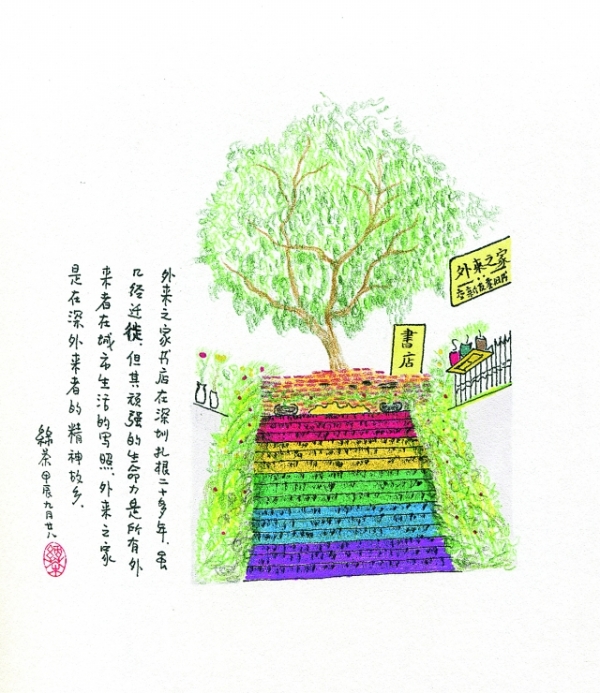

绿茶手绘“外来之家”书店。

特约撰稿人 绿茶 文/图

深圳龙华公园路503号,一排彩虹台阶异常显眼,年轻人喜欢来这里打卡、拍照,特别出片。台阶上方有一棵茂密的大树,大树下斜插着一块木板,上书:书店。

迈上彩虹台阶,书店主人刘金龙已迎在门口,个头不高,眉心一颗黑痣格外显目。走进小院,才看到书店名字——外来之家,还有一行小字写着:交新朋友 卖旧书。门口墙上贴满了报道外来之家的报纸,显然,这是一家很受关注,并有高度曝光率的书店。

书店不大,墙面四周书架上满满都是二手书,小屋里不同角落还堆放着刚刚收来还没上架的书,不仅有书,还有唱片、字帖、海报、日历等日常生活中和文艺相关的二手物品。尽管空间拥挤,书店正中还是摆放着一张大长桌和十几把椅子,我们围坐在大桌子边,听老刘将书店往事娓娓道来。

老刘是湖南人,年轻时高考落榜,在老家烧窑、搬砖,干各种粗活。1994年南下深圳打工,先后在工地上搬砖打小工,还干过工厂流水线工人、保安等等。

1997年,攒了一点钱的老刘和表哥合伙在蛇口南水村开了一家理发店,他出资,表哥出手艺,但表兄弟俩理念不合,理发店没开多久就关了,但铺面已经交了房租,老刘于是琢磨着干点自己喜欢的事。

思来想去,他想到自己打工时经常流连的八卦岭旧书摊,于是晃到八卦岭寻找灵感。在一个书摊上看到一套《金庸全集》,他突然来了灵感,“何不办个租书摊?”于是,他花了几百块钱买下那套《金庸全集》,又从房东那里低价收了一些旧书,就在理发店铺面里做起了租书生意。

然而,租书并不能维持一家人的开支,一年后,老婆只好带着孩子回了湖南老家,他则留下来摆地摊。没想到的是,摆书摊倒是让老刘看到一些商机,他和几个老乡一起把书摊越做越大。

从1998年到2001年,通过摆书摊,老刘有了一些积蓄,同时囤了很多旧书,于是2001年创办了“外来之家”书店,才算名正言顺开门营业。

作为一名深圳打工人,老刘从一开始就抱着为外来务工者服务的理念,他书店里的二手书很便宜,并且,针对外来务工者收了很多实用性书籍,能切实帮助务工者解决实际问题。

那些年,互联网还没那么普及,实体书店还有生存空间。“外来之家”经过几年发展,到2006年迎来鼎盛期,那一年开了四家书店,雇了四名员工。后来在朋友建议下,又在孔夫子旧书网注册了店铺,实现了线上线下同步销售,带来了新的突破。

“外来之家”几经迁徙,从蛇口到龙岗,现在又到了龙华。书店也从一家增为四家,现在又变成一家。为了节省开支,近五六年来,老刘就睡在书店里。他带我去他的“卧室”看了看,其实就是个小库房,一个躺椅,一台电脑,周围都是书。

尽管如此,老刘秉持着“来了就是一家人”的理念,十多年来在书店创办书友会,并形成一些主题读书会,如《古文观止》读书会等等,帮助工友们解决一些实际问题,难怪在这么拥挤的书店内,中心位置摆着大桌子,这是他们书友会的现场,也是老刘这么多年开书店的精神支撑。

在老刘身上,有着书店人那种倔强和情怀。二十多年来,书店虽然没有实现商业上的成功,却收获了一批忠实的书友,他们在一起互帮互助,共同成长,如今,“外来之家”已经不单单是老刘的书店,它已经成为在深外来务工者的精神故乡。

2024年1月7日,“外来之家”举办25周年庆典,现场来了60多位书友,共同见证“外来之家”的辉煌史与落寞史。他们回味过去二十多年在深圳生活的酸甜苦辣,每个人的辛酸打工史,以及书店给他们带来的温暖和安心。对于老刘来说,这些发自肺腑的真诚表达,才是“外来之家”最大的财富,才是他为之奋斗的真正价值,或者说,这是“外来之家”最具顽强生命力的体现。

(《在深外来者的精神故乡》由贵阳日报为您提供,转载请注明来源,未经书面授权许可,不得转载或镜像。)