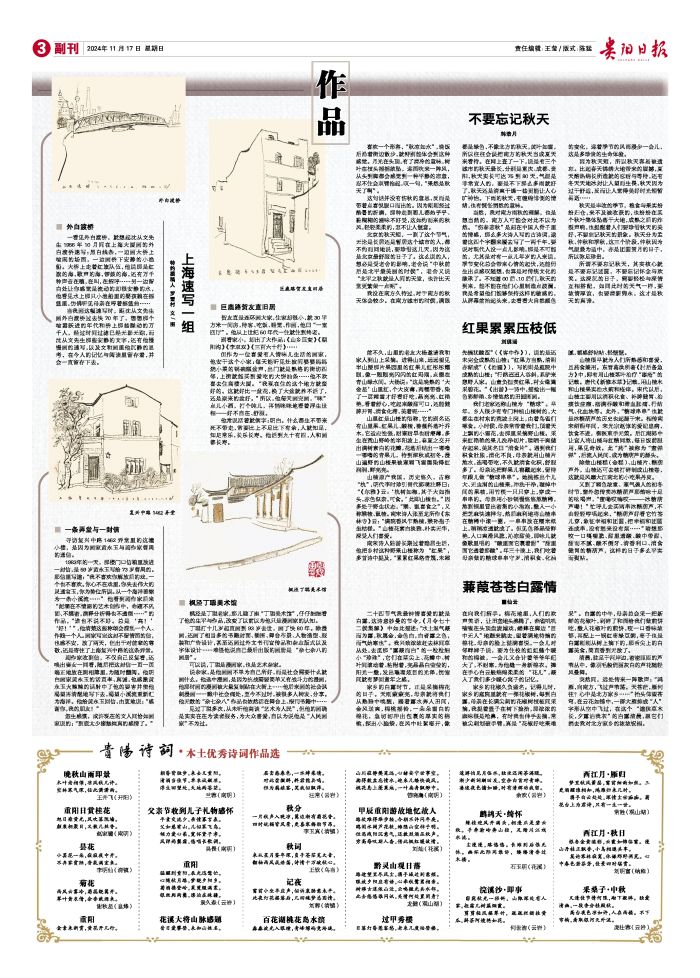

外白渡桥

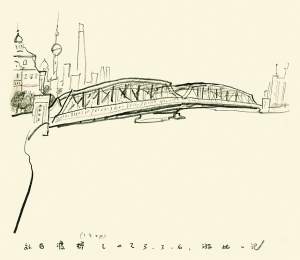

巨鹿路贺友直旧居

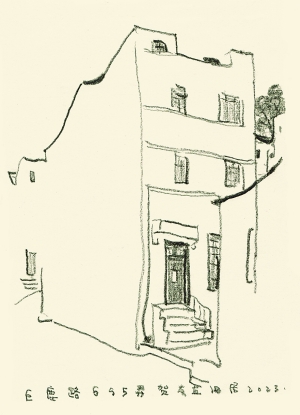

复兴中路1462弄堂

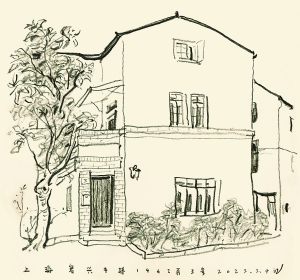

枫泾丁聪美术馆

特约撰稿人 罗雪村 文/图

■ 外白渡桥

一看见外白渡桥,就想起沈从文先生1956年10月间在上海大厦画的外白渡桥速写:黑白线条,一边画大桥上喧闹的场面,一边画桥下安静的小渔船。大桥上走着红旗队伍,他说那是红旗的海,歌声的海,锣鼓的海,还有万千种声音在嚷,在叫,在招呼……另一边留白处让你感觉是流动的却很安静的水,他看见水上那只小渔船里的婴孩躺在摇篮里,仿佛听见母亲在哼着摇篮曲……

当我画这幅速写时,距沈从文先生画外白渡桥过去快70年了,想想那个喧嚣跃进的年代和桥上那些躁动的万千人,经过时间过滤已经无影无踪,而沈从文先生那些安静的文字,还有他慢慢画的速写,以及文和画里他沉静的思考,在今人的记忆与阅读里留存着,并会一直留存下去。

■ 一条弄堂与一封信

寻访复兴中路1462弄堂里的这幢小楼,是因为画家黄永玉与剧作家曹禺的通信。

1983年的一天,那楼门口信箱里放进一封信,是59岁黄永玉写给73岁曹禺的。那信里写道:“我不喜欢你解放后的戏,一个也不喜欢。你心不在戏里,你失去伟大的灵通宝玉,你为势位所误。从一个海洋萎缩为一条小溪流……”他看到剧作家后来“泥溷在不情愿的艺术创作中,命题不巩固、不缜密,演释分析得也不透彻……”的作品,“谁也不说不好。总是‘高!’‘好!’”,他清楚这些称颂会混乱一个人、作贱一个人。画家写完这封不留情面的信,也感不安,放了两天,但出于对前辈的尊敬,还是寄往了上海复兴中路的这条弄堂。

剧作家收到信,不仅自己反复看,还唤出妻女一同看,随后把这封信一页一页端正地放在照相簿里,为随时翻阅。他明白画家黄永玉的话直率、真诚,他感激黄永玉火辣辣的话射中了他的要害并使他渴望再清醒地写下去,渴望小溪流重新汇为海洋。他给黄永玉回信,由衷地说:“感谢你,我的朋友!”

忽生感慨,或许现在的文人间恰如画家说的:“到底太少接触纯真的感情了。”

■ 巨鹿路贺友直旧居

贺友直是连环画大家,住家却很小,就30平方米一间房,待客、吃饭、睡觉、作画,他曰“一室四厅”。他从上世纪50年代一住就住到终老。

别看家小,却出了大作品:《山乡巨变》《朝阳沟》《李双双》《三百六十行》……

但作为一位喜爱有人情味儿生活的画家,他安于这个小家:每天能听见灶披间婆婆妈妈烧小菜的锅碗瓢盆声,出门就是熟络的街坊四邻,上街就能买到爱吃的大饼油条……他不欢喜去住高楼大厦。“我现在住的这个地方就蛮好的。这就好比一盆花,换了大盆就养不活了,还是原来的盆好。”所以,他每天画完画,“咪”点儿小酒,打个盹儿,再悄咪咪地看着浮生世相——好不自在、舒服。

他常说活着就俩字:明白。什么都生不带来死不带走,常要比上不足比下有余,人就知足,知足常乐,长乐长寿。他活到九十有四,人和画都长寿。

■ 枫泾丁聪美术馆

枫泾是丁聪老家,那儿建了座“丁聪美术馆”,仔仔细细看了他的生平与作品,改变了以前以为他只是漫画家的认知。

丁聪打十几岁起直画到93岁去世,画了快80年。除漫画,还画了相当多的书籍封面、插图、舞台布景、人物造型、服装和广告设计,甚至还画过外文书刊宣传品和杂志版式以及字体设计……难怪他说自己最后出版的画册是“杂七杂八的画册”。

可以说,丁聪是漫画家,也是艺术杂家。

说杂家,是他画画不单为自己所好,而是社会需要什么就画什么。他选中漫画,是因为抗战需要简单又有战斗力的漫画,他那时画的漫画被大量复制贴在大街上……他后来画的社会讽刺漫画一一戳中社会痛处,至今不过时,被很多人转发、分享。他无数的“杂七杂八”作品也依然活在舞台上、报刊书籍中……

见过丁聪多次,从未听他高谈“艺术为人民”,但他的画确是实实在在为读者服务,为大众喜爱,自以为说他是“人民画家”不为过。

(《上海速写一组》由贵阳日报为您提供,转载请注明来源,未经书面授权许可,不得转载或镜像。)