特约撰稿人 绿茶 文/图

人生中能让我持续热爱的东西不多,书店,应该算其一。自大学时在一家书店做小店员算起,我和书店的缘分已经持续了将近三十年。三年前,将自己多年逛书店的文字结集出版了《如果没有书店》,算是我和书店缘分的一次表白,2024年底,出版《书店日历2025》是我对书店的再次示爱。

《书店日历2025》精选48家各具特色的书店,呈现出截然不同的48道书店风景。当然,也用我的拙笔为每家书店画了一幅手绘图。在翻看素描本时,很多曾经逛过画过的书店,已经消失无影;还有一些已经辗转了地方,手绘图成为历史坐标;还有的只是匆匆一瞥,却久久难忘,故而补画以念;以及一些在我的个人生命史中留下深刻印记的书店。这些让我惦念的书店和书摊,也收录在《书店日历2025》中,表达我对书店的深情与致敬!

本文摘取部分书店及插图,以飨读者。

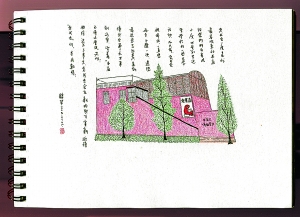

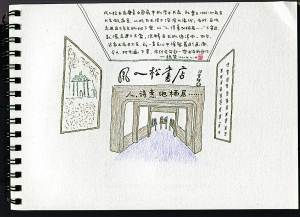

风入松书店

这是一家深刻影响我的书店。1996年,还在上大学的我成为风入松书店一名小店员,每天钻入地下室、穿过长长的书廊,抵达“人,诗意的栖居……”牌匾,开始一天小店员的日常工作。埋首在书堆中,一个一个书架巡过来,那些跳动的书名就在我脑子里像电影一样,深深映入记忆。往后的从业经历几乎都与书相关,不得不说得益于风入松书店的影响。

2024年,风入松书店重启。尽管新旧两家风入松书店并没有传承关系,但记忆的唤醒已让人无比惊喜。我依然惦念那家海淀路46号地下室的老风入松书店,那里有我的青春,也是我与书店缘分开始的地方。

读易洞书店

缘分真的很奇妙,我居住的郊区小区居然有一家小小的书店,书店开了没多久,我闻着味儿就去了,和店主邱小石一聊,有种心照不宣的投机。更奇妙的是,社科院学者杨早和邱小石是发小,也不约而同住到了这个小区。我们仨就这样有了“洞见”之所,决定在书店成立一个读书会,因为都是邻居,我们的读书会叫“阅读邻居”。十多年来,“阅读邻居”是我们最重要的阅读社交。

2018年,邱小石夫妇关闭了书店,离开北京去了成都,朋友圈看他们四处旅行的逍遥生活,真心觉得“告别书店”生活从此不同。但我还是惦念那些年我们一起在读易洞的读书时光,我画于2019年的读易洞书店永远定格在我记忆中。

三味书屋

鲁迅笔下的三味书屋真是深入人心,全国叫三味书屋的书店有很多家,但最早的当数北京的三味书屋,开办于1988年。2018年三十周年那天,应店主二老之邀,在书屋二楼和一众朋友闲坐漫聊。二楼现在是二老起居室,以前是书屋举办沙龙的地方。三味书屋的文化沙龙一度是书虫最重要的思想交流现场,一楼书店四周,现在还挂满曾经辉煌的沙龙照片。

三味书屋近几年不怎么正常开门了,好几次路过都大门紧闭,不知道真的关了还是不定时营业。二老岁数大了,也不知孩子们是否有意继续这个阵地,毕竟这是长安街上唯一的民营独立书店。关于三味书屋的一切,都让我惦念。

老书虫

三里屯的老书虫一度是我最主要的书店据点,经常约朋友来这里小坐,也参加他们主办的文学节活动。2019年11月,因房租等原因,老书虫宣布闭店。这家一度被评为“全球十佳书店”“全球二十佳书店”的书店,在历经14年的春秋后无奈闭店。它是由在京工作的几位外国人联合创办的,带有鲜明的独立性和异域审美。

我画老书虫时,是书店停业第二天,门口贴着:“本店已停止营业”。原本想着他们应该是换个地方重启,没想到可能创办人都回老家去了。老书虫从此进入我的惦念书店列表。

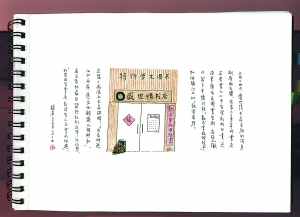

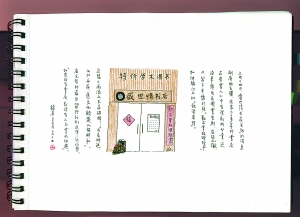

盛世情书店

2021年3月14日,一则书店“致读者信”刷屏,北师大对面,开了二十多年的盛世情书店宣布闭店。这是一家人文社科书店,有着很高的选书水准,在爱书人心中分量不轻。我的很多藏书中,就来自盛世情。

店主坦言,自己年事已高,孩子无意接手再干,只好遵循自然规律。“书店渐远,记忆永存,愿文化殷盛,人能祥和。”店主在信的最后留下这样的回想。我从网上找到闭店后的图片,书店前的对联只剩上联:“勤求掌故理经书”。

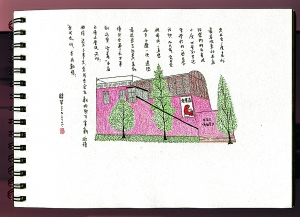

松社书店

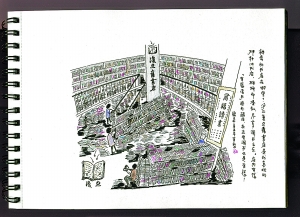

松社一度是郑州最重要的书店地标,千场以上的书店文化活动更是引来流量和口碑,我曾多次应邀去松社做沙龙分享,也感受到郑州本土读者的热情和周到。店主刘磊兄是重度书痴,他卖书也疯狂藏书,我画的是松社书店二楼刘磊自己的书房,满屋满仓都是书,以及他对书痴痴的爱。

他的收藏就像是近三四十年的中国出版史,一本书的多个版本,一套书的不同修订,还有各种错版、试读本、特装本、毛边本等尽入其书房。我的《如果没有书店》做了二十多个版本藏书票,没想到他也在一一收藏,力争凑齐。后来他关了书店,旅居日本了。

雨枫书馆

一度,海淀成府路形成了以万圣书园为中心的书店街,我的逛书店路线也总是:万圣书园——雨枫书馆——野草书店——豆瓣书店——墨盒子绘本馆,这样一路扫来。风格不一,收获满满。

雨枫书馆是女性主题书店,十几年来形成了自己很好的会员体系,这家老店终于也依依不舍告别成府路,搬到昌平一个园区,地方更大更漂亮了。但我依然惦念原来那个小小的门脸,每次路过还会看看,又变成什么店了,但再也不是书店那种美,也再没有进去过了。

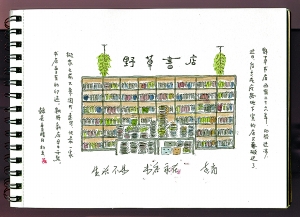

野草书店

早期在北大校园里,后几经迁徙,野草书店像野草一样“春风吹又生”。有几年时间,野草书店开在万圣书园隔壁楼地下室,和服装、日用品店挤在一起。2022年初,野草书店又一次迁徙。搬走前我特去速写一则。店主赵先生在小画上留言:“生活不易,书店永存。”

后来听说野草搬去大兴黄村,接着又搬去涿州,在涿州大水中损失惨重。但正如店主所言:“书店永存”,我每天在朋友圈还能看到赵先生在发特价书讯,小小野草,生命坚强。

豆瓣书店

豆瓣书店和野草书店类似,以出版社库存书为主,半价售书。如今野草书店搬走了,万圣书园向东一千米,搬进了商场,雨枫书馆则去了昌平,只有豆瓣书店孤单单坚守在成府路。每次来豆瓣书店总会带走一两本书,其实不是非买不可,但这么小的书店,这么便宜的书,它们是怎么应付高昂房租的。

在几乎没有旧书店的北京,有这样的二手书店已属难得,在大张旗鼓的“旧书新知”口号下,不知道能否孕育出几家真正的旧书店。我始终惦念这事儿。

参差书店

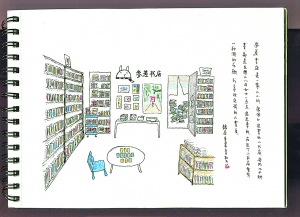

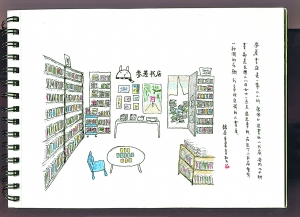

参差书店原来在成府路片区,后因房租太高搬到郊区回龙观,回龙观新店小小的,却有着数千个品种,每一本书都是店主八月亲自挑选来的,很鲜明地体现了她的阅读风格和趣味。

最终,这种理想主义还是未能支撑一家书店生存下去,2021年底,八月关闭了书店,她称之为:“暂时休眠。改日羽翼丰满,待到天时地利人和之时再重启。”八月在书店日记中写到闭店的原因“不足以让书店在完成人与书的相遇过程中同时能创造出足够它运转的商业价值”。这一点,基本上开过书店的人都有共鸣。

前流书店

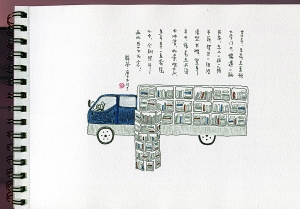

北大、清华周边原来有很多胡同和小平房,现在全部被两大高校收归其有,并且推平盖楼了。前流书店就在清华西门北边那一片胡同里,我去的时候离推土机进来仅剩一周时间,店主吕先生正在打包、装箱,我问店主搬去哪里?回说先拉回河南老家。

对于像前流这样的旧书店,北京确实很难有生存空间了,也许回老家小城,房租便宜还能找到一丝生存缝隙,又或者转到线上。那天买了不少书,力争帮店主减点负。加了店主微信,没看到重张的消息。留作惦念吧。

复旦旧书店

2021年底,开了二十多年的复旦旧书店要关门的消息震惊爱书人,一时间,无数爱书人以自己的方式帮助和呼吁,希望能留住这一方书香沃土。

两年后再去上海,复旦旧书店已经在新址重新开张,新址位于伟德路88号,在复旦大学东门附近,透过书店玻璃,能看到复旦的光华楼。书店虽然焕然一新,但仍保持着原来那种错落的、凌乱的上下层结构,淘书人穿行其间,有种坐拥书城的感觉。“有福读书”,这是复旦旧书店给人的满满幸福感。

VITI BOOKS

VITI是斐济群岛中最大的岛,意为东方或日出。北京一家书店以VITI为名,期望在阅读的海洋中能找到可以停靠的岛,它像个灯塔一样照亮在阅读海洋中航行的人。书店开业时,我应邀去做了一场关于《如果没有书店》的分享会,当时画下这面书墙。

书店离家远,之后再没去过。朋友告诉我,这家书店2023年也闭店了。尽管只有一次书缘,但这样一家带有理想主义色彩的书店关闭,还是让我惦念。

再见城市

杭州朋友发来再见城市书店照片,那浓浓的、旧时光的味道很吸引我,我对着照片画了一幅小画。经朋友介绍和店主互加了微信,把小画发给他,他很开心,欢迎我以后去杭州到再见城市玩。

2024年10月24日,再见城市旧书店公号发了《一封简短的告别信》,由于房租上涨,他们要告别小河东河下这个地方了。当然,这不是这家书店的消亡,而是新生和蜕变。但遗憾的是,笔下这个风景我还没去过,再去杭州也找寻不着了,这怎能不让我惦记呢。

方所

一位妈妈推着婴儿车,妈妈在全神看书架上的书,婴儿也扭头看着书架,在他幼小的心灵里,眼前的世界都是好奇的,而书架上那些书也许就是他探索未来世界的开始。这是我在成都方所看到的一个瞬间,我被眼前画面吸引,掏出画本速写。没多久,妈妈推着婴儿去探索更丰富的世界了,而这个画面在我这里定稿了,一口气画完。

书店的意义就在这儿,它也许在一个个日常中,成为一个婴儿或者一个少年的阅读启蒙,而这种影响当事人也不一定知晓。正因为这个画面,我每次去成都,都惦记着去方所走一走。

小屋里

暑假去乐山旅游,小城很小,走着走着就撞见小屋里了,进到小屋里,确实很小,但店里人倒挺多。据说因为乐山籍的青春偶像来打过卡,小书店顿时成了网红店。在书店发现一套明信片,都是别人画的小屋里,赫然发现我画的也被老板收录在这组明信片中。老板知道我是其中一张画的作者,送了我一套明信片。

小屋里确实很出片,门口双向扶梯,少男少女们摆出各种姿势打卡。说起来,我也是“被网红”了,先画了书店、再来到书店。其实我有很多这样惦念的书店,都希望画过,然后有机会真正去到现场。

小城书店

这是我在青岛闲逛时撞见的一家小书店,书店门口有个小牌子,记录了这家小书店的小故事:小城书店所在的莒县路始建于1900年,最初叫梯而匹兹街,是一条很美的银杏街。书店隔壁曾是德国人的兹而·爱赫旅馆,对面是胶澳商埠公立通俗图书馆(建于1924年)、青岛市立图书馆(建于1920年代)和青岛市人民图书馆(建于1949年)。

书店确实小,书也不多,但被这种小确幸感染到,站在门口速写一则,很匆匆,但一直喜欢这种即兴的味道,之后没再修改过。尽管不知道这家小书店是否还在,但在我心里一直有一份惦念。

知无知书店

闯进西安知无知书店时,赶上他们停电,大厅里正举办一场活动,一位老师在台上讲,下面坐着很多读者。尽管黑压压一片,大家也没有散场的意思,老师也照常讲着。一位店员迎上来说不好意思停电了,暂时打烊。他把我引到电梯口,这边有些亮光,店员认出我来,把我引见给店主谌老师。

谌老师原本是大学教授,辞职办了这家书店,用思想照亮现实。书店做了很多读书会和原典精读课程,吸引了大量智识之士。我和谌老师在黑暗中聊了一个多小时,很受启发。“知无知”来自苏格拉底,“知道自己无知”,多么清醒的思想。不知“知无知”书店是否还在,但我知道自己惦念着它。

松林书局

松林书局是台北牯岭街的一家旧书店,书店的破旧超出我的想象,两层小楼,书把门堵得严严实实,根本无法进入淘书。我问店主想进屋淘书怎么办?店主显得有点不耐烦,“我几十年就是这么开着的,门口有什么你就看什么。”

这大概是我逛过环境最糟糕的书店了,第二次去台北,又去牯岭街逛书店,松林书局招牌还在,但大门紧闭,不知道是关门了还是搬迁了。但就是这家逛店体验不好的书店,我却时时还会惦念它。希望它继续任性,偶尔开开门、晒晒书,别让那么多书发了霉。

周梦蝶书摊

1959年起,台湾诗人周梦蝶周公就在台北武昌街明星咖啡厅门前摆书摊,一摆就是二十多年,专卖诗集和纯文学书籍。周公在书摊前打坐的身影,是台北上世纪六七十年代最文艺的风景,无数文学青年慕名而来打卡,合影。周公的身影早已远去,他的诗歌、他的书摊,却是台湾文学很重要的精神基因。

序言书室

香港有多条书街,我最中意西洋菜街,没细数这条市场化浓烈的繁华街道有多少家书店,但书店早已从原来的二楼搬到房租更低的五楼七楼甚至九楼,序言书室印象中在九楼。电梯看起来年久失修,我是爬楼梯上去的。

书店很小,比内地的大多数小书店还小,但这里却是香港很重要的文化沙龙现场,不知道怎么才能在这么狭小的空间里举办文化沙龙,可见的只有窗边两张桌子和四把椅子。在书店买了一本他们书店十周年的册子,详细记录了这家书店小空间大理想的十年。

邓州书摊

这也是在网上看到的一家旧书店,不知道为什么莫名吸引我。它在河南邓州仲景路一个破败的老房子里,据说已经有27个年头。店主老先生坐在门口,双手抱头,在“书香”下保持一种松弛。我没有去过邓州,也不知道这家旧书店还在不在,但就是有一种惦念,总想着有一天或许会去看看。

(《我惦念的书店和书摊》由贵阳日报为您提供,转载请注明来源,未经书面授权许可,不得转载或镜像。)