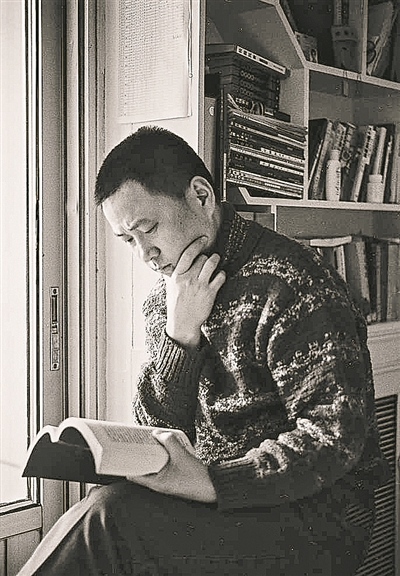

■ 人物名片

刘醒龙,现任中国作家协会小说委员会副主任、湖北省文联名誉主席。作品获茅盾文学奖、鲁迅文学奖、老舍散文奖、全国“五个一工程”奖,以及中国电影金鸡奖、百花奖和华表奖等。主要作品有中篇小说《凤凰琴》《分享艰难》《挑担茶叶上北京》、长篇小说《圣天门口》《天行者》《蟠虺》《听漏》、长篇散文《一滴水有多深》《如果来日方长》、长诗《用胸膛行走的高原》等。多部作品译成英、法、韩、日、越南、印地、阿拉伯、波兰等语言。另有《刘醒龙研究》(共五卷)出版。

“我仍是一个赶早出门上山砍柴的人。”刘醒龙常常自谦并非天才型作家,甚至“比较笨拙”。创作四十年来,他对文学始终保持谦卑的姿态。

今年7月,继《蟠虺》后,他又一部以考古和青铜器为题材的长篇小说《听漏》出版。两者间隔了10年。他说,自己是一个不爱凑热闹的人,对于写作,素来遵循慢工出细活。

就像他的人生经历一样,最初的起点与写作相去甚远,百转千回之后,终还是行进到最合适的轨道——五十年前,高中毕业后的刘醒龙进入湖北省英山县水利局,当了一名施工员,经常扛着测量花杆到处跑;此后又进入阀门厂成为一名车工,将自己最年轻的十年交给了机器,滚烫的铁屑四处飞溅,不时会烫伤人的肌肤。“十年工厂车间生活,对产品质量一丝不苟的要求,让我养成了对人对事一点也不敢马虎的态度。”刘醒龙说,写作亦如是。

为了车间运转主动放弃高考

“人的童年就像一只新买回来的米缸,我热爱的那些米粒大小的人和事、感觉与情愫,使我童年的空米缸一点点充实起来。”少年时期生活过的地方,对作家的影响是深远的,刘醒龙也自称“我的全部情感来自乡村”。童年和乡村生活的记忆给予刘醒龙的是“老农民的后代”的情感认同,乡土带给他最有价值的东西就是仁慈。

从小学四年级开始,他就与小说打交道了,若算上听爷爷挖古,时间更早。爷爷口中的《封神榜》《水浒传》和各种民间故事是他文学创作最初的养分,爷爷的故事具有亲历性,人物是有形象的,内容是有着某种喻世规劝意味的。童年记忆中最早、最完整的那个落水鬼的故事就是刘醒龙文学的起源。记忆中的爷爷不仅幻化成刘醒龙笔下反复出现的老人形象,也在创作内容上对他影响深远。

上高中时,刘醒龙特别喜欢做数学题,数学成绩全班最好。恢复高考后,厂里年轻人几乎全都报了名,高考前三天,又都一起请假复习。车间里三分之二的机器无人操作,全都空在那里,一向生机勃勃的车间突然变得死气沉沉。为此,厂领导找刘醒龙谈话,要他这个当团支部副书记的带头上班。刘醒龙听从了安排,后来不仅没有请假备考,最终连考场都没进。被厂里同事公认为最应当去参加高考的他做出此番选择,成为大伙儿在之后很多年里的一个谜团。

走出高中校门后,刘醒龙就再也没有踏进过任何学校的门。这时候,他已经全身心迷上文学创作了,不想再在文学之外枉费心机。刘醒龙最后一次尝试与大学结缘,是在上世纪八十年代中期,当时武汉大学在全国首创插班生制度——校园里有一个由一批文坛骁将组成的作家班,再招录一些小荷才露尖尖角的基层业余写作者,进入由作家班衍生而出的插班生班。第一批招录时,刘醒龙一点儿音讯也不知道。待到第二期时,刘醒龙试着写信给学校老师,结果被婉拒了,理由是他连电视大学、自修大学等专科文凭都没有。

在几年前的一次新书分享会上,被问及人生遗憾,刘醒龙坦言,缺少科班学习是自己最大的缺憾,“我最心伤的一件事情就是没有上过大学”。他在创作《蟠虺》(在中国小说学会主办的2014年度中国小说排行榜,位居长篇小说榜首)时,也真切意识到,在文学领域,学问很重要。“因为缺少科班磨砺,我会丰富自己,增加自己的修养,力求做到尽善尽美。”

把车间历险视作一种青春滋味

刘醒龙的经历颇有些繁杂——不到三个月里,他从一名普通工人到车间主任,再到厂办主任,后被借调到县文化馆,再无可奈何地回到工厂,随着情势变化,又被正式调入县文化馆和县文学艺术创作室,此后又被正式调到黄冈地区群众艺术馆,再到武汉市文联任专业作家……

刘醒龙觉得自己是幸运的,常常有看似逆风行船又遇惊涛骇浪的经历,事到临头忽然西风转东风,虽然还有浪花飞溅,却已经是如诗如歌的文学元素了。这几番变动也让刘醒龙相信,只要诚实做人,认真写作,总是会有机会的。

他也愿意向后来者分享他的这些过往。多少年后的今天,刘醒龙仍对飞速旋转的砂轮心有余悸。那是刘醒龙进车间当车工的第一天,师傅给了一个毛坯件,要刘醒龙去砂轮上将毛刺等打磨掉。师傅教给刘醒龙打开砂轮的方法后,没说如何让砂轮停下来,就回车床旁忙去了。这让刘醒龙在打磨完毛坯件后很是束手无策,虽然关掉电源半天,砂轮还在高速旋转。冲动之下,刘醒龙几乎要伸出右手捉住砂轮!如果那个动作完成了,右手手掌肯定就没了。

在刘醒龙独立操作车床后的某个夜班,因为加工庞大的阀体,必须启用专门小吊车帮助装卸。待到加工第二台阀体时,小吊车漏电了,一股强大的电流击倒了刘醒龙。也正是身体横着倒下的惯性救了他,若不是这样,他就成一堆焦炭了,事后在床上躺了三天才恢复过来。

当年的工厂,每半年就评选一次“先进生产者”。十年工人生活,除去借调到县文化馆工作的一年半时间,刘醒龙在阀门厂获得了17张“先进生产者”奖状。很多年后,刘醒龙因为写作成绩突出,获得武汉市“劳动模范”称号。这小小的荣誉是刘醒龙最为在意的,也是刘醒龙最引以为傲的。正因为此,当他的笔下文字与工厂相遇时,总是由衷地表达出对工厂一切的不舍与敬重。大约在离开工厂后的二十几年,不锈钢铁屑留给刘醒龙的伤痕才完全抚平,但当年那从领口里冒出来的烤肉香却一直萦绕在他的心里。

他越来越相信,那是一种青春的滋味,虽然那不是青春的唯一滋味,却是既往生活中最值得热爱的。

也是因为这段经历,刘醒龙喜欢拿车间的事情作比:精巧或厚重,就像年轻时当车工所使用过的车床,一台是普通的,另一台是加长到三米的。刘醒龙更喜欢操作后者,加工那些巨大的、异型的金属零件。只要磨好车刀,想好切削方法,随后的过程会轻松舒展许多。反过来,在普通车床上,一个班要加工十几根细小的不锈钢T型螺杆,从头到尾紧张得连和漂亮的女工友说句闲话的时间都没有。小说的书写,一如此中道理。

因一首小诗找到写作的风格

1984年,刘醒龙开始发表文学作品。曾担任刘醒龙小说处女作的责编苗振还记得初读《黑蝴蝶,黑蝴蝶……》时的感受,“这篇小说可以笼统地归类于知青题材,当时这类小说很多,但这一篇写得很出色……小说中的人物及其活动的背景,几乎真切到可触摸的程度,然而这一切又像与我们隔一层大山里的浓雾,让我们不自觉地走入人生奥秘的探寻。我惊叹作者的写实功力,也惊叹作者的艺术手段……”

刘醒龙早期的写作,曾让他被评论家冠以“湖北地区现代派先锋作家”。他的第一部中短篇小说集《异香——大别山之谜系列》集纳了其20世纪80年代写作的主要成果,打上了本土情怀和先锋姿态的烙印。

写得虽然顺手,但刘醒龙并不满意。当时他还在县里,省里有人下去讲课,讲了一首小诗。诗很平白,简单明了,但意味深厚。正是这首题为《一碗油盐饭》的小诗改变了刘醒龙的写作风格。他想,真正的好作品应该像这首诗,不论是普通老百姓还是学问家都会喜欢,而且会传世。

中篇小说《村支书》发表于《青年文学》1992年第一期,同期配发的著名文学评论家冯牧先生的评论文章,称之为“新的现实主义”。这也是席卷上世纪九十年代“新现实主义”潮流的发端。1992年第五期的中篇小说《凤凰琴》,给刘醒龙带来广泛声誉。小说发表后很快被改编为电影,不仅使乡村民办教师群体受到关注,对当时全国两百万乡村民办教师转正工作更是起到直接的推动作用。乡村民办教师的处境和待遇,因为《凤凰琴》而得到国家政策上的调整和改善,刘醒龙是有功之臣。这自然也是一部优秀文学作品所应有的社会价值。

1997年秋,刘醒龙中篇小说《挑担茶叶上北京》获得第一届鲁迅文学奖。这篇小说写了一个关于采冬茶的故事和一群与采冬茶有关的人。刘醒龙本人对这部作品最喜欢的地方是关于采摘冬茶的描写:那被白雪覆盖得严严实实的齐腰高的茶树上,女人冻得通红的手像蝴蝶般上下翻飞。在他的心里,那是一种沧桑之美。

这一时期,他也迎来立足现实的创作“井喷期”,完成了《至爱无情》《生命是劳动与仁慈》《寂寞歌唱》《爱到永远》《往事温柔》等多部长篇小说,贴合了刘醒龙植根大地、面向现实的本土情怀和平民本色。

耗时六年、三易其稿的长篇小说《圣天门口》是刘醒龙一部重要的作品。在国内文坛以“快手”著称的刘醒龙后来透露,动笔后几次停下来,还废弃了已创作的近20万字,“称得上‘潜心创作’”。小说从上个世纪初写到60年代末,描写了鄂东一个叫“天门口”的小镇里雪家和杭家两个家族的遭遇,是一群小人物的大命运史,反映了国家命运与个人命运的变迁。遗憾的是,这部颇具影响力的作品以一票之差落选第七届茅盾文学奖。2011年,在中篇小说《凤凰琴》基础上续写的长篇小说《天行者》,终于为刘醒龙捧回第八届茅盾文学奖。

刘醒龙说,这个时代的作家需要对本土文学有特别的坚守和坚持,文学不是自生自灭的野火,而是代代相传的薪火。“每个读书人都有永远摆脱不了的情结,于我而言这情结的名字就叫文学;无论文学是辉煌还是寂寞,也有它永远摆脱不了的情结,这个情结的名字就叫诗意。”

《中国教育报》在评出史铁生、白先勇、刘醒龙,欧阳中石、侯一民等“2011年度十大文化人物”的推荐词中说:“刘醒龙不再是普通的乡土文学作家,他书写的《天行者》,可以说是一部原乡神话、一部教育史诗,更是一部让我们观照、剖析乃至拷问自己灵魂的精神哲学……几乎人类精神的所有悲剧性冲突都在这里……”

灵感像种子一样埋藏在沃土里

创作四十年,刘醒龙坚信一点:无论何种功利,都是小说的天敌。“我的书写,第一目的还是为了小说的妙不可言。试想一下,除了小说,还有哪种形式的书写能够如此地在汉民族心灵史中汪洋纵情!”刘醒龙用“妙不可言”形容小说写作。且不说小说本身的妙不可言,关键是它带给刘醒龙太多的意想不到,对世事的发现,对人的发现,对自己的发现。

2014年,刘醒龙出版《蟠虺》。正是这一次写作,使刘醒龙对自己有了新的认识。因为在此之前,他曾以为无论体力、年岁还是兴趣,都到了快要“金盆洗手”的时候了。而《蟠虺》的写成,令他对小说写作有了全新的兴趣,甚至在脱稿后的习惯性疲劳恢复期内,就有了新的写作灵感与冲动。

《蟠虺》的基本情节是一件堪称国宝的青铜重器曾侯乙尊盘丢失的重大文物案件及其侦破过程。故事由20年前楚学院副院长郝嘉跳楼自尽、前途无量的青年教授郝文章莫名被捕等两个案件入手,逐渐将真相指向一件春秋战国时代的青铜重器——曾侯乙尊盘,更由此引出了一系列曲折神秘的事件。

“很高兴文学的活力在我这里还没有枯萎。”刘醒龙说,《蟠虺》成为他偏爱的一部作品。选择“蟠虺”如此生僻的字词作为长篇小说的名称,自有刘醒龙的用意在:“蟠虺”是国之重器“曾侯乙尊盘”上的饰物,小说围绕这一重器在当今的遭遇展开。一件古老的器物能与今天发生联系,在于今天人们欲望的过度膨胀。正因为是国之重器,权重者就想据为己有,护佑自己飞黄腾达;而谋利者,则不择手段,变本加厉。于是,围绕着对“曾侯乙尊盘”的争夺,上演了一出多方势力参与、各种利益纠缠的闹剧。

在他看来,对青铜重器辨伪何尝不是对人心邪恶之辨,这样看来,商周时期的国之重器,遗存至今其经典性没有丝毫减退。“我相信喜欢我作品的读者会更喜欢《蟠虺》,至少他们能从这部作品中发现,那个叫刘醒龙的家伙,还能写出令人耳目一新的东西,而不是拾自己牙慧,没完没了地重复可怜的三板斧。”

对于小说家而言,最容易的是守着自己熟悉的一亩三分地不断地写下去,而最了不起、最有味道的却是不断在新的领域有所发现。

以青铜重器为写作对象,是刘醒龙二十年前起的念头,当年的考古和文物几乎进不了社会上的话语体系。文学创作讲究的是沉淀积累。2004年左右,刘醒龙关注到曾侯乙尊盘,2014年才写成《蟠虺》。同年他开始构思《听漏》,直到2024年才写成出版,其间又隔了十年。

事实也是如此。在文学界,极少有将热度一点也不减的事物及时写成作品,而成为经典的。“即便有灵感,也需要像种子一样埋藏在沃土里,等待时机生根发芽,经过春夏秋冬季节的考验,才能开花结果。”刘醒龙认为,写作就是这样,种子一旦开始发芽,就会自己生长,长成内心想要长成的模样。如同在新作《听漏》里,不少人物都超出原来的设计,硬是走出一条属于他们自己的人生之路。

时代在发展、社会在进步,作家也需要不断进步,才能有新的发现和认知,这种新的认知反过来会使写作变得有趣。

青铜重器承载着传统文化和民族精神,题材厚重神秘,但在考古人眼中却有着浓厚的生活气息。《蟠虺》出版后,湖北省博物馆馆长方勤曾邀请刘醒龙到枣阳一处考古发掘现场,正赶上一只青铜鼎出土,这是楚鼎的主人用于日常烹饪的器皿。刘醒龙第一次亲眼看见残留在楚鼎上的3000年前的人间烟火,头一回感觉到古朴的青铜重器也可以无比亲切。

“在历史面前,最能体现王者之气的青铜重器非鼎簋莫属。在辉煌的朝代,青铜鼎簋会让这种辉煌更加灿烂;在衰竭的王朝,青铜鼎簋会将这种衰竭衬托得更加残败。”从《蟠虺》到《听漏》,关于“青铜重器”的长篇小说,刘醒龙已经写了两部,差不多70万字,直到写出这几句话来,才对“青铜重器”有了较深的体察。

在写作中为故乡立品质

很多年前,出生于鄂东的著名诗人闻一多曾经评价先贤庄子:庄子运用思想,与其说是在寻求真理,毋宁说是在眺望故乡。闻一多说庄子时,不知道有没有夫子自道的成分。而刘醒龙在深情回望故乡本土时,感受到了刻骨铭心的痛楚和牵扯,写出了《抱着父亲回故乡》,随后又推出了长篇小说《黄冈秘卷》。他把生活细节推向历史纵深,写出充溢在故乡本土上的人的品格和精神,这是另一部为人所不闻的“黄冈秘卷”。

在《黄冈秘卷》中,刘醒龙写了一句话:为故乡立品质。“我的写作一直尊重内心,不硬写。我一直觉得,养育我们的故乡是非常之伟大的,只是我们对它的品质,或视而不见,或根本看不见。年轻时我对故乡有种种偏见、激愤,现在越来越发现,故乡太了不起了。”刘醒龙至今记得爷爷对他说过的一句话:这么多年,黄冈没出过奸臣。

这只是一位乡下老人很普通的话,但恰恰是故乡的一种品质。这个品质,也是老人的品质。这个品质是怎么立起来的,也是刘醒龙在写作中寻求答案的过程。

刘醒龙说,故乡留给他最深刻的记忆就是四个字:贤良方正。前两年刘醒龙的眼睛出了毛病,看书比较吃力,就开始在手机上听书。听书最大的好处就像是一个字一个字地读,什么都漏不掉,像《西游记》《水浒传》《红楼梦》这些,里面的诗词基本上没有人会逐字逐句地读,但在听书的时候是跳不过去的,必须用耳朵听过每一个字才算。某天,刘醒龙在听“水浒”时,突然听到“贤良方正”,仿佛一下子回到了童年。爷爷就常常在刘醒龙耳边提起这四个字,爷爷就是一个读“水浒”的人。刘醒龙于是想到,或许这就是爷爷对自己进行幼年教导的源头。

刘醒龙说,“天下读‘水浒’的人别说记得这首诗,就是凑巧读到的人都很少,偏偏爷爷能够记住这四个字,并反复对我讲,让我至今都记忆深刻。”在他看来,“贤良方正”四个字放在一起就是一种人文精神,贤良出文官,方正出武将,集贤良方正一身的故乡英才辈出。胸中有如此情愫,写自己的故乡,是永远也写不完的。

喜欢站在车床旁较真的自己

刘醒龙说,十八岁时,他非常开心自己选择当一名车工。后来选择写作,回过头一想,他更开心,觉得车工和机器是对青铜重器的逆向启蒙。“一般人看青铜重器只看到表面的华丽,我能看出其中铜铅锡的相关比例,可以说,别人眼里青铜重器的神秘感,从一开始就被我破除了,我看到的是围绕青铜重器的那些肉眼看不到的历史性格。”

不锈钢制成的零件总是用在普通金属材质无法胜任的艰难的部位,车工经历让刘醒龙炼成了不锈钢一样的文学性格。从某种意义上讲,长篇小说《听漏》《蟠虺》《天行者》《圣天门口》,还有《刘醒龙地理笔记》之《上上长江》《天天南海》《脉脉乡邦》等等,这些写作都是吃力不讨好的。

“好在我的性格中有不锈钢成分。离开工厂四十年,除了车工特有的左手老茧没有了,我的性格和习惯一点也没变,还像当初站在车床旁边那样较真,我喜欢这样的自己!”刘醒龙说。

舒心

(《刘醒龙:车工要精细,写作亦如是》由贵阳日报为您提供,转载请注明来源,未经书面授权许可,不得转载或镜像。)