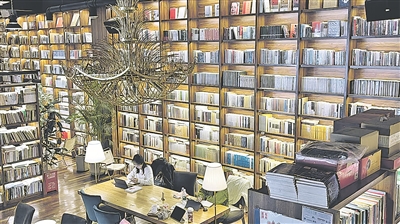

“一知书店”一角。

特约撰稿人 韩浩月 文/图

合肥的朋友推荐了一些独立书店,但还是想自己发现几家,边晒太阳边用高德地图搜寻,身上暖洋洋的,美好得不像话。

“一知书店”几次闯入眼帘,离酒店大约四五公里,于是决定先去看它。书店的名字被大树遮挡,第一次拍摄店名的时候,只拍到了“知书”二字,按这个逻辑,它的书店咖啡馆该叫“达理”才对,但实际上不是,店内咖啡馆的名字叫“半解”。

“一知”与“半解”,妙啊。

进了书店先找了张椅子坐了下来。椅子松散地摆在高大的书架旁边,一副随便你怎么坐、坐多久都不会有人打扰的样子,使人安心。

休息好了,去咖啡柜台点了杯橙汁,选了两本书,阿摩司·奥兹的《爱与黑暗的故事》和肖恩·白塞尔的《书店里的七种人》,结账的时候问店员,老板在吗,愿不愿意简单聊聊?

我笨嘴拙舌地介绍,自己是个写东西的人,和几个朋友计划在做一本名叫《书·店·人》的慕课,打算在48家书店销售……然后我发现自己成功地激起了书店老板的疑心,她把我当成了推销者——在尝试把她的书店变成第49家销售店。

好在接下来的聊天很顺利,我就书店生存现状、读者日渐稀少、全民缺乏深阅读等问题,进行了许知远式的提问,书店老板则给出了既悲观又乐观的回答……这简直就像前不久在深圳读书月举行的“书店人大会”论坛,内容颇高端。

一知书店虽开在马路边,书店里却显得很安静,这和它的空间格局有关,也和它拒绝卖教辅以及鸡汤书有关,它很接近《我的书店》中所描写的社区书店。

美国的书店,社区特征很是明显,一个只有几千人的小镇,一家书店会传承三代人,更有许多游客专程前来书店做客、购书,所邀请到的著名作家的名字与人数,都很让人羡慕。也就是说,一个较大的社区,就有条件养活一个书店,而一个社区书店,也完全可以在形象与价值方面脱离社区,成为一个全国性的文化场所,或者说一个让人瞩目的文化舞台。

一知书店旁边几百米,是著名的逍遥津公园,记得合肥当地的晚报副刊名字就叫“逍遥津”。告别书店之后在公园里坐了一会,晒了晒太阳,翻了会书,十分惬意。

(《对书店的“一知”与“半解”》由贵阳日报为您提供,转载请注明来源,未经书面授权许可,不得转载或镜像。)