额济纳道路(范长江摄)

20世纪30年代的范长江。

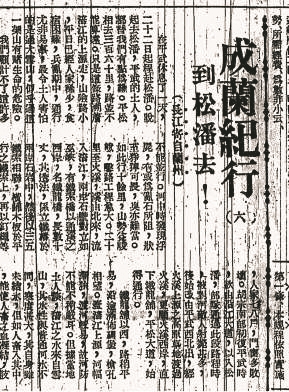

《大公报》刊登的《成兰纪行》。

《中国的西北角》(勘注增补本) 范长江 著 范东升 编 北京出版社

范长江,原名范希天,四川内江人。少年范长江以优异的成绩在家乡完成中小学学业。1927年,报考黄埔军校意外落榜,旋即进入由后被称为“延安五老”之一的吴玉章建立的中法大学重庆分校。后因重庆“三·三一惨案”,离川加入当时贺龙部的国民革命军学生营,参加了八一南昌起义。这是他的第一次大学经历。

1928年下半年,范长江考入国民党中央党务学校(后改名中央政治学校)乡村行政系,在校时学习了多种政治理论,但因对国民党的政治腐败与不抵抗政策等的不满,1931年退学。1932年秋,度过了大半年半工半读艰苦生活的范长江进入北京大学哲学系,两个问题时常让他困惑与彷徨:全国人民要求抗日而政府不抗日,怎么办?一个人肚子饿了,自己又没钱,铺子里却堆满食物,能不能拿来吃?他向教授提问,得到的回答是:这不是哲学的事。

现实问题不能在学校中得到解答,范长江毅然离开学校,参加劳军,并在这之后开始为《北平晨报》《世界日报》《大公报》等撰写通讯文章。

中国的西北角:迫切要求回答的重大问题

《中国的西北角》是从1935年7月起,范长江作为《大公报》特约通讯员,对中国西北地区进行考察旅行的通讯合集。他在行程中生动还原了当时中国西南、西北地区的时局状况,描写了西北地区的政治经济、民族宗教、民风民俗等诸多问题,揭示了当时国内日益尖锐的民族矛盾、民族压迫等问题。其深入的分析和独到见解大大震动了当时的中国民众,促使社会各界开始深入思索国家和民族的前途。这批通讯文风质朴优美,还展露了他的深厚学养,如“岷河沿岸”一小节,修正了《辞源》误岷河为白龙江的错误。

尤为难得的是,他将西南与西北的现状放在世界大范围内进行考察,揭示其在战争中的严重性,加之早前对民族关系方面的研究,持论有理有据,振聋发聩地引起了当时社会各个阶层的重视。早早展示了青年范长江的新闻职业素养与抱负格局。

中国新闻史泰斗方汉奇先生在为《中国的西北角(勘注增补本)》撰写序言中评述说,《中国的西北角》和《塞上行》保存了那个时代中国西部极其珍贵的真实历史记录,而在新闻写作方面,则在当时和之后相当长的时期内被认为是新闻通讯的典范,影响了将近一个世纪的新闻工作者。

塞上行:开启西方世界对红色中国的报道关注

1936年12月12日,西安事变后,范长江只身进入西安,1937年2月4日,在西安采访了周恩来。9日,范长江到达延安,当晚毛泽东在窑洞里与他做竟夜长谈,就中国革命现阶段的性质、任务和当时共产党的总路线、总政策,抗日民族统一战线等问题一一作了精辟分析。范长江被深深地折服,希望能留在陕北学习和工作。毛泽东却建议他赶紧回到上海,利用《大公报》的影响,宣传抗日民族统一战线政策。范长江回到上海后,撰写出的《动荡中之西北大局》等通讯,赶在2月15日国民党五届三中全会开幕之际,披露了西安事变真相,正面介绍了中共的抗日民族统一战线新政策。3月29日,也就是回到上海的一个多月后,范长江收到毛泽东写来的一封信:“长江先生:那次很简慢你,对不住得很!你的文章我们看过了,深致谢意!……弟毛泽东。”7月《塞上行》出版发行,至11月连印六版。本书第一次向世人报道二万五千里长征,并透露红军长征是北上抗日,并不是流寇。同年年底,范长江在上海与同业发起成立了“中国青年新闻记者协会”。此后,范长江由于与《大公报》负责人在国家政治前途和新闻理念上产生分歧等多方面的原因,脱离《大公报》。

可以说,肇始于范长江的新闻通讯形成的广泛影响,引发了后来包括爱泼斯坦、史沫特莱等大批国际记者对报道中国这片土地上发生的革命与变化的热情。这系列的新闻通讯为改变美国及盟友对中国红军的看法与对华政策起到了积极而深远的影响。《中国未完成的革命》《人民之战》的作者爱泼斯坦在《永远怀念长江同志》中说“……当斯诺发表《西行漫记》时,我心中便有这样一个念头:长江的文章可能是促使斯诺产生去了解和报道中国红军的愿望的原因之一……”

中国红色新闻事业的奠基者和开拓者

20世纪30年代中期,范长江在报道中国共产党的过程中,更加清楚地看到了中国的未来,也坚定和清晰了自己作为记者的使命和任务。此后十余年中,他在祖国各地辗转,撰写了大量文章报道中国共产党,以至于当时的国民党中央宣传部发出密电,要求严密监视范长江。

1949年1月31日,北平和平解放。范长江带领一批新闻人,跟随解放军先头部队进入北平城,成为新中国新闻事业的奠基人和开拓者之一。先后历任解放日报社社长、中央人民政府新闻总署副署长、中央机关报人民日报社社长。直至1952年开始担任人民政府政务院文化教育委员会副秘书长,才离开了新闻工作岗位,但对新闻事业的关注却从未改变。

范长江近五十年前对新闻工作基本规律的概括和总结,如“新闻,就是广大群众欲知、应知而未知的重要事实。”“新闻是报纸的生命,是报纸的灵魂。”“新闻必须是事实,谣言不是新闻,感想不是新闻,一定是事实。‘而且’必须是新的事实,有代表性的事实。”不仅在当时具有重要的指导作用,至今日仍未过时。

2024年,北京出版社“文津书馆”出版了由范长江先生之子范东升教授亲自勘注增补的《中国的西北角》,对当年这一系列新闻通讯进行版本勘校、订正讹误,并增补佚文。不仅收录了《中国的西北角》和《塞上行》两书原版包括的所有文章,还补充收录了同期内容相关的其他作品,包括范长江1935年9月至12月撰写的关于红军与长征的七篇文章,以及在同期发表的《伟大的青海》等多篇时评。并在附录《范长江西北考察行程一览表》、《范长江生平大事记》《〈中国的西北角〉〈塞上行〉版本学研究初探》、《范长江西北考察通讯中的政治性用语疑点辨析》等文章中,秉持“不虚美不隐恶”的原则,依据史实资料,以版本学的角度,尽力还原出了范长江先生这些影响当时战局并泽被后世的新闻通讯文章的面貌。

《中国的西北角》和《塞上行》等通讯是中国新闻史的经典作品,充满了范长江这位中国新闻事业先驱的真知灼识和预见。勘注增补版的价值,用中新社评论的话来说:范东升教授将版本学、校勘学引入对新闻史的研究,不仅是做了创新的工作,也让读者看到了版本流变背后中国新闻学发展与时势变迁的轨迹。

王绍君

我国新闻工作者的最高奖叫“长江韬奋奖”,为什么是范长江?大家只要看了《中国的西北角》和《塞上行》就不会有疑问了,或者我们从范长江的生平也可以看到一个大概原因。

(《为什么是范长江?》由贵阳日报为您提供,转载请注明来源,未经书面授权许可,不得转载或镜像。)