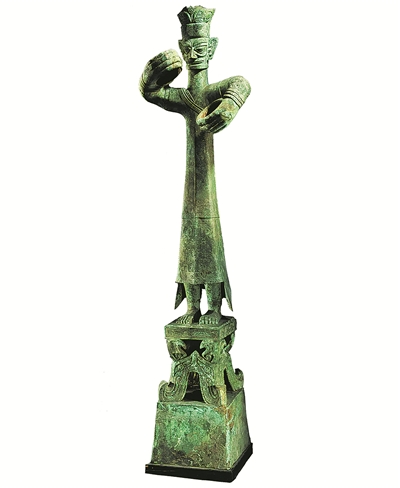

三星堆青铜立人像。

王仁湘先生在讲座现场。 贵阳日报融媒体记者 郑文丰 摄

三星堆鸟形金饰片。

青铜神树。

■人物名片

王仁湘,著名考古学家、文化学者,中国社会科学院考古研究所研究员,曾任中国社会科学院考古研究所边疆民族与宗教考古研究室主任。长期从事野外考古发掘工作,主持发掘了若干重要古代遗址。不仅对中国史前考古有较为全面的研究,对中国古代饮食文化、纹饰与符号等也钻研极深。多年来发表论文300多篇,出版专著70多部。

贵阳日报融媒体记者 郑文丰

“沉睡数千年,再醒惊天下”。三星堆遗址考古再现重大发现,出土了迥异于中原文明特质的青铜器:青铜神树、铜顶尊跪坐人像、青铜扭头跪坐人像、大青铜面具、金面具……留下了众多的历史谜团,也引发了新一轮“探索热”和“文博热”。

2月27日,以“三星堆:青铜铸成的神话”为主题的第74次“贵博讲坛”在贵州省博物馆非遗剧场举行,主讲人“王仁湘”和主题“三星堆”两个关键词,吸引了满场的观众。作为考古学者、文化学者,中国社会科学院考古研究所研究员王仁湘先生多年关注三星堆遗址和金沙遗址,其在巴蜀书社出版的《三星堆:青铜铸成的神话》一书发行三百多万册,影响深远。此次讲坛的主题即源自该书书名。

“三星堆的青铜世界,是古蜀人的信仰神界。”王仁湘先生说。讲座现场,他分享了自己对三星堆器物、纹饰等方面的研究和思考,其中包括近期新发掘的3至8号坑出土的青铜顶尊人像、神坛、屏风座、玉琮等珍贵器物。讲座展现了古蜀时代与中原文化及其他文化的交流和融合,正是中华文化多元一体的生动例证。

用青铜造型艺术铸写立体的神话

造型怪诞、纹饰诡异、体量庞大的青铜器,是三星堆遗址出土文物最引人瞩目的因素。三星堆人铸造青铜器的时候,他们在想些什么?后人应当如何从这些繁复的纹饰和造型中,读懂三星堆人的信仰?面对亟待破解的“三星堆谜团”,王仁湘先生将“信仰”、“神话”与“考古”连接在一起,作为破题的思路。

他介绍,一般认为,三星堆遗址所在的古蜀王国是一个以神权为主导的社会,古蜀人在神灵信仰中形成一种独特的献祭仪式,在仪式完毕后将各种祭品毁弃并埋藏地下。人类给神灵献祭的,是自己最喜爱和宝贵的物品,认为人最需要的一定也是神最需要的。古蜀遗址中出土的大量精美文物大多不具备实际生活用途,而与宗教祭祀活动密切相关,祭祀之频繁与祭品之丰富,体现了宗教祭仪在古蜀国社会活动中的深远影响。“三星堆青铜器以及古蜀人口耳相传的神话,是三星堆人信仰体系的体现。”王仁湘说,这也是他解读“神树”“大立人”“神坛”等三星堆青铜器以及其上纹饰的核心思路。

“神树”是人神交流的通道。“天是那样的高远,人若是要与天神交流,情理上应该有个通道。古代中国神话设计的人神交流通道是高高的大树,树可参天。扶桑、若木和建木,正是古代神话中的神树,有的神树被认为是通天之梯,古蜀人也有神树信仰。但他们的神树信仰,不仅是口耳相传,也不仅仅出现在有限的画面上,而是用青铜造出了高大的神树。”在王仁湘看来,三星堆出土了8株青铜铸造的神树,推测是常设于宗庙用于隆重祭仪的通天神器,体现了古蜀人的宇宙观,也记录着他们的信仰痕迹。青铜神树上有9只神鸟,它们就代表着9个轮休的太阳,这是一棵太阳树,树上行止的太阳鸟,正契合了《山海经》中的神话传说。

“大立人”等青铜雕像,是神界的神像或世间的人像。“立人像身穿衮衣,具有王者身份;又见它立于高台之上,手握神器,又具有巫者身份。兼大巫、大王于一身,这也许是立人像的本来面目。是王,或是巫是神,就古蜀人而言,立人像地位非常崇高,至高无上。”王仁湘先生在讲座中说,有着“獠牙”“人面兽身”造型的雕像,是神像,神像往往又取自人体,所以有时又可以看出人样来,“人像中的服式、冠式和发式,有着不同的表现形式,可能是古蜀人为区分等级地位而来。”他展示了多张“大立人”的雕像及纹饰,并一一解读:发式有椎髻、编发和盘发;服式有左衽、右衽、对襟的不同,也有长袍、短衣的区别;冠式有高冠、平顶冠和双角式盔等。

王仁湘先生表示,人像中有着不同的身份:“在古蜀时代,蜀王就是神一样的存在。在古蜀人的神话世界里,蜀王是神化的人王。传说中蜀王都有神一样的出生,也有神一样的归宿,他们专意为众生求福祉。古蜀先王,有教民养蚕的蚕丛,有教民捕鱼的鱼凫,还有教民农耕的杜宇和带民治水的开明——他们的名号多与蜀人的生业相关联,这是历史的记忆”“这件青铜立人雕像,脑后垂着长辫,身穿长服,束腰,腕间戴镯,头戴一种从未见过的涡形冠。除了这种冠式可能有特别意义外,这件青铜雕像也许可以作为古蜀人的标准形象看待。”“浓眉大眼,高鼻阔嘴,编发剃须,戴冠缀环,长衣束带,这一定是古蜀人认定的美男子形象。”

“神坛”塑造了神,也塑造了人。王仁湘先生以一铸造精细的“青铜神坛”为例作说明:“从下往上主要由兽形座、立人与山形座、方形盒几部分拼合而成。下层的兽形座底部为圆盘形,上立大头、长尾、四蹄、有翼的两尊神兽。中层的立人座底盘承托在神兽角与翅上,座上立四个持物的力士,力士面向四个不同的方向。往上是山形座,承托在四立人的头顶上,山形座上是斗形方盒,方盒每面铸五位持物的小立人,四角上端各有一只展翅的立鸟。”

“远古神话传说大多是口耳相传或者文字来表达,但三星堆人非常独特,他们选择青铜去表达对宇宙自然的理解,抒发自己高远的情怀和一种超越的信仰追求。青铜铸造的神人、神树、神坛,都可以看成用造型艺术铸写一种立体的神话。这种具象化表达,避免了口口相传的信息传递误差。”王仁湘说,“古蜀人的这种做法,不见于中原,也不见于西域,非常独特。”

三星堆是记录一个时代思想的文化遗产

“三星堆的发现,更多是与古蜀人的精神和信仰有关。”讲座中,王仁湘从一张成都平原的卫星图说起:成都平原不是圆形盆地,而是一个右倾45度的方形盆地。这一地理格局既影响了成都的城市格局,也契合三星堆的构造特征。“三星堆遗址的8座祭祀坑都朝着同一个方向:右倾45度。此外,成都的宝墩文化古城、金沙遗址也是如此,朝着同一个方向,这是古蜀特定的方位体系,它也许来自山水,来自太阳。”

基于此,王仁湘先生认为,三星堆的祭祀坑并非是慌张中的埋藏,而是符合传统并遵从文化习惯:选一处城中高地,平整好土地再开挖坑口,整个祭祀区可以理解为祭坛。“我确信这是一座古蜀王国的国家祭坛,它是古蜀人营造的神界,是三星堆人收藏的神话与信仰。”

在古蜀时代,古蜀人主要以青铜造出了神,也造出了一个特别的神界。“古蜀人在心中构想出信仰的神界,用青铜铸造出来,是一个多么巨大的工程:造型设计,冶铜浇注,拼装焊接,敷金描黛……”他说,考古发现大量形体高大、威严神圣、地域特色浓郁的精美青铜文物,再现了四川先民独特的生存意象与奇幻瑰丽的心灵世界,也体现出古蜀族非凡的艺术想象力与惊人的创造力,“在这些气势磅礴且机巧精致,生机盎然又神秘诡异的青铜器中,可以触碰到古蜀人心动的节律,听到了他们灵魂的歌唱。”

他说,古蜀人营造的神界,有许多自己心中崇拜的神灵,在天有太阳神和太阳鸟,在地有地祇,还有连接天地的天梯神树等等,当然还有祖先神,国王们无一例外都是传说中神灵的化身,“古蜀人生活在自己营造的神界里,感觉与神同在,与神同悲欢。我们遇见的是青铜,是古蜀人用青铜打造的神界,我们感受到这神界的庄严与贞穆,还有奇巧与神秘莫测。”

“神界无疑是一个虚拟世界。但它是心的世界,比天地宽,比宇宙大。正是有了这样的虚拟世界,人类的思想才有了更大的空间。”讲座中,王仁湘先生提示说,三星堆的研究除了信仰层面,一定不要忽略艺术的角度,“三星堆的一大特点就是把一些本来只存在于传说的东西做成了实物,用艺术的形式来进行表现。”

在王仁湘先生看来,三星堆祭祀坑埋藏的是满满的古蜀时代智慧的结晶,那都是古蜀时代独特精彩的文创作品,是记录一个地区一个时代思想的优秀文化遗产,“没有三星堆和金沙对古蜀文化的保存与发散,中国文化就少了许多活跃的动能。”

(图片除署名外,均为三星堆博物馆提供)

(《三星堆的青铜世界 是古蜀人的信仰神界》由贵阳日报为您提供,转载请注明来源,未经书面授权许可,不得转载或镜像。)