1935年,钱存训与许文锦女士订婚。

上世纪四十年代,美国国会图书馆东方部主要馆员合影,左一为王重民、左四吴光清、左五为恒慕义。

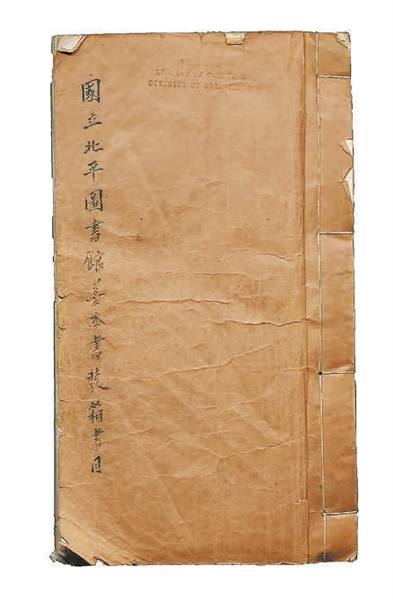

平馆善本运美装箱书目。

1921级、22级纽约州立图书馆学校学员与教员合影,第一排右三为袁同礼先生。

从告急到笃定赴美

1937年7月初,27岁的钱存训受袁同礼之邀,主持南京分馆。12月13日南京失守,除了大屠杀,日军还实施了空前的“文化劫掠”。

设在地质调查所的平馆南京分馆被践踏时,连日军小原孝太郎都感到于心不忍:“这贝壳、这珊瑚、这古代的茶壶,无论哪个都不是平凡之物。没一会儿,听说为了建宿舍,要把陈列架、陈列品都打算扔出去当作柴火用。如此一来,从世界各地收集而来的昂贵而珍稀的化石、岩石壶也就与路边的石块毫无二致了,而且陈列架也将化作一缕青烟,再也没有比这更令人痛惜的了。”

劫后余生,钱存训本打算去后方,中途接到袁同礼的电报,说上海办事处需要人,便毫不犹豫地来到上海。

尽管此前已有耳闻,但眼前情形仍让他触目惊心:“难民麇集,房屋奇缺,生活费用高昂,日本宪兵和特务在租界区内到处横行”。如何在此等恶劣条件下,保护平馆最珍贵的善本?钱存训的心如这租界“孤岛”般,沉寂,惶然。

躲过南京屠城的他明白,周围敌特密布,公共租界也不安全。考虑到当时日本和法国维希政府维持邦交,或可避免干扰,他们将存放在公共租界仓库中的善本全部迁移到位于法租界的震旦大学博物馆。后又化整为零,迁入附近租用的民房,分散掩藏。

1940年3月,蔡元培先生去世,袁同礼临危受命,继任馆长。当时馆务困难重重,一是没有馆舍,二是“金主”中基会停拨购书款;三是教育部没有平馆的预算。

战时,大批高等院校和科研机关内迁,都在抢经费,而在国立北平图书馆和国立中央图书馆的发展上,教育部似乎更倾向于中央图书馆。

受到排挤的袁同礼曾向胡适诉苦:“平馆经费前以中基会无力增加,曾向教育部请求列入国家预算,亦未能办到。近来物价日昂,美金一元可换国币三十余元,同人星散,办事尤感棘手,倘不从速设法,则后顾茫茫,真有不堪设想者”。

“万分窘迫”中,法国投降,日伪的势力渗透到法租界。“沪上租界允日宪兵随时搜查,已攫取我政府寄存物不少”,这让本已陷入焦虑的袁同礼更加辗转难眠。

失眠的日子里,他琢磨着国宝还能去哪?大半个中国要么沦入敌手,要么战火纷飞,若穿越敌占区长途搬运,国宝随时可能毁于一旦。无奈之中,他将目光投向了大洋彼岸的美国国会图书馆。

这一想法一度被认为是“发疯”,连好友傅斯年也极力反对。

“在战时,这需要国际合作和严格保密。而袁同礼曾在美国国会图书馆实习过,两馆之间长期有图书、人员交换,袁同礼又同美驻华大使詹森、美驻沪领事罗赫德、国民政府教育部部长陈立夫等有多年私交,平馆委员会主席胡适还是中国驻美大使,这些都是难得的机缘。”雷强分析,袁同礼并非自作主张,也不是异想天开。

从书信看,从1940年起,袁同礼就开始与詹森及罗赫德协商,将善本书籍运往国会图书馆寄存,待战争结束再运回中国。

胡适在美国听说袁同礼“发疯”了,知道事关重大,也积极行动,多次与美国国务院及国会图书馆接洽。国会图书馆自然十分乐意,但还有一个条件:为善本逐一拍照,制成缩微胶卷,以供查阅。

中国方面,陈立夫不仅同意,还为运输路线出谋划策。虽然征得两国政府同意很顺利,但上海海关此时已被日军严密监视,如何避开密布的眼线,将善本安全运抵美国?过海关成了最难的一关。

直接由美国军舰拉走,无疑是最安全稳妥的办法,但美政府以沪上情形不明,不肯答应。美驻沪领事罗赫德虽然支持此事,但又觉得300箱书,数目太大,万一被日伪发现,可能会被没收。

胡适见国会图书馆不肯派人到上海,决定自己提供费用,资助平馆馆员当时在美国国会图书馆工作的王重民到上海,与袁同礼共商运书办法。

1941年3月4日,袁同礼和王重民冒险抵达上海。“及抵沪,见公共租界与法租界交界处,小巷口皆不许通行,大街亦堵截其半,仅留车马与行人过路。”初睹此情形,二人颇觉“惊心”。

在如此严密的监控中,让300箱书从租界搬到码头,过关上船几乎不可能。袁同礼忍痛决定,再精选100箱库存精华。

在那危险的境地里,王重民和平馆善本部主任徐森玉每天潜入法租界,他们将这300箱书一一打开,精挑细选。最终花了三个星期,从6万册书中挑选出了2700余种,近2万册最有价值的善本,装满了100箱,60册《大典》也在其中。

别看时间紧迫,但箱内均用铁皮密封,以防潮湿,书目一式四份,便于提交教育部,及多方核对。一切就绪,只欠东风,但东风就是迟迟不来。

从死路到柳暗花明

江海关(即上海海关)监督丁桂堂,是海关中职位最高的华人,与袁同礼也是旧识,他帮着出谋划策,拟出出关的上中下三策:

上策是由美国国务院授权驻上海总领事,把该馆善本作为美国财产报关,但美国方面对此犹豫不决。

中策是将善本装在旧衣箱中,用携带行李的方法过关。不仅费用高,且多人携带难保不走漏风声,自然也被否定了。

下策是由国民政府训令江海关,由江海关发放通行证,日方可能会免检。虽然风险很大,但值得一试。

袁同礼这边心急如焚,仅用20天便完成装箱,但重庆政府那边却拖着不办,直到4月30日,才饬令江海关发给出口许可证。

这50天中,机会已经稍纵即逝。一是“鉴于前段时间运送存于租界的中国银行白银出了危险的先例,现在形势比那时更紧张,还是不运的好”。二是因为“码头工人多被敌伪收买,骤见大宗箱件出口,难免检查阻止”,丁桂堂已不愿承担责任,下策又告失败。

计划不停变化,不断搁浅。到1941年5月,王重民不得不回美国,连胡适也灰心丧气,建议“太危险则不动”。

然而,时局不由人。1941年7月,为排挤美、英在华势力,轴心国动议汪伪政权收回上海公共租界,存沪善本面临更大危险。

据钱存训回忆,正当众人焦头烂额之际,他偶然得知妻子的张姓同学有位哥哥在江海关任外勤,这位海关人员倒是乐意帮忙。

于是,钱存训在这名张姓人员值班时,将书箱化整为零,每次约十箱左右,以中国书报社的名义开具票据报关,假称是替美国国会图书馆购买的新书,票据上注明的是《四部丛刊》《图书集成》等大部头新书,但箱内装的却都是善本书籍。在张姓海关人员的照应下,不用开箱检查,直接签字放行。

从1941年10月开始,他每隔几天就送去一批书箱报关,一直延续近两个月,到12月5日,最后一批善本书籍由上海驶美的“哈里逊总统”号轮船运出。

两天后,珍珠港事件爆发,日本对美宣战,并进攻东南亚各国。上海报纸刊登一则消息称,“哈里逊总统”号在行至马尼拉时被日军俘获。钱存训觉得,最后一批善本书籍肯定被日本方面截获了。

但是到1942年6月,他又在报纸上看到了一则由里斯本转发的海通社电稿,称美国国会图书馆宣布,平馆善本书籍已全部运抵,即将开始摄制缩微胶片。最后一批书是如何逃脱劫难,安全运达美国的?对钱存训来说,一直是个谜。到美国后,他还调查过这条船,知道这条船被日本征用直至击沉,这反而加深了他的疑惑。

很长一段时间,由于只有钱存训在1967年的回忆,这件往事有很多让人困惑的地方:这批书到底是怎么运的?为什么是102箱?“哈里逊总统”号之谜如何解释?

如今,通过对袁同礼、王重民、胡适,以及教育部档案的解读,另有雷强在《年谱》中披露的美国驻华大使詹森的档案,这一谜案更清晰了一些。

1941年2月,美驻沪使领馆,以到美国办展览的名义,先运走了两箱书。这两箱书的书箱子稍微小一点,算是按照“上策”投石问路,但也让美方对大批运书,有了点畏难情绪。

5月,当众人一筹莫展,乃至放弃的时候,袁同礼仍在积极沟通。

一方面,他致函胡适,希望继续说服美国政府。另一方面,他专程到香港密会詹森,又在8月重回上海,与方方面面重新商讨运美计划。海关当局表示:每次运三四箱,可保无虞。超过此数,则不敢担保。

在美驻沪领事的介绍下,袁同礼又结识一美商,该运输商主张将书箱即日运往美国在沪的海军仓库,一旦军舰到沪,即负责代运,而且还是免费的。袁同礼大喜过望,不过,这一行动需要时机,那时到上海的美国军舰已经越来越少,最后只好不了了之。

8月,袁同礼自己带着4箱书,从上海坐轮船到香港,但在厦门就被日军开箱抽查了。幸亏抽查他的日军对版本、汉字都不熟悉,才侥幸躲过一劫。这场虚惊也证明了,“中策”从上海到香港再到美国这条路,很难走通。

最终,这批古籍冠以美国图书馆新购图书之名,自1941年8月下旬至10月上旬,分批商运,其中25箱运到华盛顿的国会图书馆,75箱运到了加州大学伯克利分校。

“收件人、收件地址多次变化,主要是为了掩人耳目,另外,伯克利在西海岸,从海运运费上看,也更便宜。” 雷强发现,教育部下拨的3000美元运费,在袁同礼精打细算的运作下,竟然还有结余。

“最迟到10月,所有书已经全部运完。这一时机抓得很精准,因为到10月底,美国的一切船只已停驶上海,12月8日太平洋战争爆发,接着香港沦陷,无论是上海或香港,这些善本随时可能湮灭。”雷强感慨,袁同礼不仅对时局判断得很准,而且在关键时刻非常果断。

由于一直忙于善本运美,袁同礼的家人们错失了离开香港的时机,失陷于此。1941年10月30日,袁同礼在给胡适的一封信中,痛陈被困香港时,他的三个孩子同时得了盲肠炎,因为没钱诊治,小女儿袁桂不幸夭折,袁家在“私人方面亦告破产”。

不过,家事并非此信重点,袁在信的开篇,就郑重地将这些书托付给了胡适,“分存两地或应集中一处,敢请费神代为筹划”。

从游子到化身千万

胡适是怎么从美国西海岸把这75箱书运到华盛顿的,在他的日记中并无记载。

1942年6月,这批书集中到美国国会图书馆后,便由王重民监督制作缩微胶卷。除此以外,他还要全部翻阅,详细地撰写善本提要,近5年时间,几乎是不眠不休。

袁同礼早就想将平馆藏书拍成胶卷,但因为战争来得太快,设备没能运到北平。趁国宝在美国避难,制作胶卷,算是一举两得。

“善本运美”一事,经媒体报道,也传到日军耳中。数月后,已经投降日伪的周作人派王钟麟到上海,掠走了藏在中国科学社和法租界的部分藏书。所幸,善本分散藏身,未被发现的部分,安全度过了抗战岁月,最终回归平馆。

1070卷微缩胶卷拍摄完成后,送回中国3套,此时抗战胜利,寄存在美国的善本也该回家了。1946年4月,胡适已准备回国就任北大校长,1日,他写信给国会图书馆馆长恒慕义,感谢他在战时保存了中国的善本和汉简,6日,胡适将收条及钥匙交给王重民,托他代为管理,并说“俟将来海运大通时”运回。

1947年,王重民回北平工作,钱存训接替他到美国,协调运回善本。钱存训在美国,一切手续均已办妥,“可是上海仓库拥挤,没有地方存放”,接着国内战事又起,北平至上海的交通中断,按教育部的指示,只能暂不运回。

1948年底,北平围城,袁同礼搭上了“南渡”的飞机,但他并没有到蒋政府任职,而是径直飞往美国,接受了国会图书馆的顾问工作,直至1965年在华盛顿逝世。

他的家人和朋友都理解,为什么堂堂文化名人,愿意在狭小的办公室里“屈尊”担任编目员:因为只有这样,才能守护平馆善本;如果时局允许,或许能够将这些珍宝运回魂牵梦绕的北平。

他就像一位“看门人”,守在那里,对平馆善本寸步不让,寸土必争。

德国汉堡大学曾收藏两册《大典》,1937年7月前,袁同礼与之达成图书交换协议,汉堡大学拟将它们送归平馆。但因战事影响,此事耽搁下来,众人都忘了,只有袁同礼一直念念不忘。1950年代,他终于要回了这两本《大典》,使得它们与运美的60册《大典》汇聚在一起。

正如袁同礼预感的那样,他逝世几周后,时任台湾“中央图书馆”馆长蒋复璁,便以善本无人掌管为由,向国会图书馆提出,将书运至台北保存。1965年11月17日,那些流浪24年的大箱子,由美国军舰运抵台湾。

袁同礼赴美后,王重民兼领馆务,并创办了北大图书馆系。不幸的是,他在“文革”末期含冤去世。多年后,家人才无意间在房顶的橱柜里发现了几大摞手稿。妻子刘修业一看便知,这是他在美国国会图书馆拍摄缩微胶卷时,夜以继日撰写的善本提要。1983年,《中国善本书提要》出版,就是以这部手稿为基础。

钱存训再次见到那批善本时,已是花甲之年。他看到它们“都仍旧装在当年由上海运出时的木箱内,箱外所贴原国立北平图书馆的封条还隐约可见,不觉由衷的惊喜”。因为当初的经手人,如胡适、徐森玉、袁同礼都走得突然,台大教授李宗侗特请钱老将这件事的经过加以说明,这才有了1967年的回忆,并引起学界注意。

1987年秋,钱存训回国参加国图建馆75周年纪念及新馆开馆典礼,他“将馆中旧藏在台保管情况向馆中负责人简略报告,而馆中新人对过去往事已完全没有印象”。如果说,这是“甲库旧藏”的第一封“平安家信”,此后的两岸交流,都少不了要去探望漂泊“游子”。

“只要去台湾,我就想去看看这些书。看到他们保管得还算精心,我放心了。” 全国古籍保护工作专家委员会主任李致忠说:“在我心里,甲库善本的归属永远是平馆的。”

2010年,国家用缩微胶片出版了《原国立北平图书馆甲库善本丛书》,那些善本从此化身千万,成为众多图书馆的珍藏。

《丛书》出版,也让当年已104岁高龄的钱存训浮想联翩。他从大洋彼岸写来贺信:“当年奉命参与抢救,冒险运美寄存,使这批国宝免遭战祸,倏忽已七十余载。其间种种,仍历历在目。多年来,我曾借各种机会,阐明这批善本图书的主权归属,呼吁将其回归北图。寄望两岸有关人士协商合作,促成此事,早日完璧归赵。”

希望这批书能早日完璧归赵,期盼“游子”早日归家,此情此愿,历久弥坚。如今,典藏《大典》的架子还虚位以待,等着62册《大典》能够团聚。

(《善本漂泊》由贵阳日报为您提供,转载请注明来源,未经书面授权许可,不得转载或镜像。)