3月3日是全国爱耳日,今年的主题是“健康聆听 无碍沟通”。世界卫生组织最新报告显示,全球超过15亿人正经历不同程度的听力损失,这个数字到2050年可能突破25亿。伤害耳朵的行为有哪些?如何保护好听力?中山一院贵州医院(贵医附院贵安医院)耳鼻喉科执行主任马亦飞为您支招。

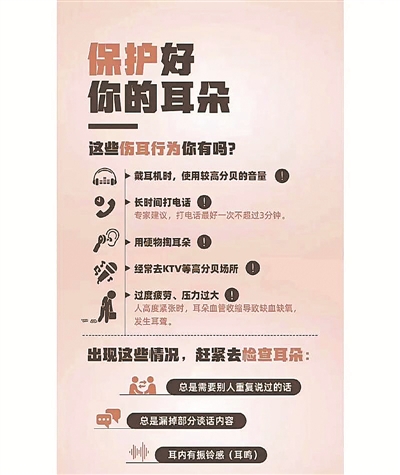

“听力损失造成的影响广泛且深远,其中包括丧失与他人沟通的能力,语言发育迟缓,进而产生孤独、沮丧等问题。”中山一院贵州医院(贵医附院贵安医院)耳鼻喉科执行主任马亦飞说,按病变发生部位,耳聋可分为传导性聋、感音神经性聋和混合性聋三类。如果一个人双耳的听力阈值达到20分贝或更高,不能像听力正常的人一样听到声音,被称为听力损失。现实中,除了先天性聋和老年性聋,还有在中青年人中多见的噪声性聋。“比如大学生,他们生活环境中接触的噪声一般不会那么大,主要噪声来源就是耳机。”马主任说,当前,我国耳部疾病患病率呈上升趋势。还有高盐高脂饮食、超重肥胖、吸烟、过量饮酒,以及年轻群体常见的熬夜、高压工作状态等,都是导致耳鸣耳聋的重要危险因素。

马主任介绍,耳的结构复杂而精巧,但是随着年龄增长,耳蜗中的毛细胞和听神经会逐渐退化,导致老年性耳聋,这是我国听力残疾的首要原因。这种听力损失通常是渐进式的,最先影响的是对高频声音的感知,例如听不清鸟叫声或电话铃声。第二大听力损失的原因是噪音暴露,这是现代社会中人们听力损失的主要原因之一。长期暴露在高音量环境中,如建筑工地、酒吧、KTV等,会导致内耳中的毛细胞受损。毛细胞是听觉系统中非常脆弱的部分,一旦受损,无法再生。长期暴露在85分贝以上的噪音中(例如电钻声、飞机起飞声),就可能对听力造成不可逆的损害。此外,年轻人中常见的耳机使用不当(如长时间高音量听音乐)也是导致噪音性听力损失的重要原因。

“中耳炎、外耳道感染或堵塞、耳部肿瘤压迫、破坏或侵犯耳部结构,影响声音的传递,从而导致听力下降。此外,耳毒性药物也会对耳朵(特别是内耳)造成损害。这些药物可能损害耳蜗中的毛细胞、前庭系统或听神经,导致听力损失、耳鸣或平衡障碍。”马主任说,耳毒性药物的影响可能是暂时的,也可能是永久的,具体取决于药物的种类、剂量、使用时间,以及个体的敏感性。常见的耳毒性药物包括:氨基糖苷类抗生素(庆大霉素、链霉素等);铂类化疗药物(顺铂等);袢利尿剂(呋塞米等);水杨酸盐类药物。

“如果家族中有听力损失患者,后代出现听力损失的风险可能更高。”马主任说,遗传性听力损失可能在出生时就存在,也可能在成长过程中逐渐显现。发病机制是来自亲代的致聋基因或新发生的致聋基因突变导致耳部发育异常或代谢障碍,并最终导致听力下降。

此外,头部受到剧烈撞击可能导致鼓膜破裂、听小骨脱位或听神经损伤引起突发性耳聋,这是一种突然发生的听力损失,通常与病毒感染、血液循环障碍或免疫系统问题有关。慢性疾病,如糖尿病、高血压等,也可能影响内耳的血液供应,导致听力下降。

年轻人小心突发性耳聋

现代生活中,噪声性聋的“元凶”往往指向耳机,尤其是年轻人群体。暨南大学一项针对1909名学生的调查发现,耳机使用率高达99%,其中8.3%的学生报告有耳鸣症状,且耳机使用时间、音量与耳鸣发生呈正相关。从地铁里的通勤族到校园里的大学生,再到夜深人静时助眠的“电子摇篮曲”,耳机的身影无处不在。世界卫生组织数据显示,超过10亿年轻人因长时间暴露于音乐和视频游戏等娱乐活动中的强声音面临永久性听力损失的风险。

“耳机使用习惯成为听力损失的主要危险因素——声音通过外耳道传入中耳,再由内耳将声波转化为电信号传至大脑,长时间暴露于高分贝噪声下,内耳的感音细胞会因过度刺激而受损,甚至死亡。这种损伤往往是不可逆的,尤其是高频听力下降初期不易察觉,却可能逐渐波及日常言语交流。”马主任说,无论是入耳式、开放式还是骨传导耳机,对听力的影响本质上并无区别。她表示,开放式耳机因不塞入耳道而被认为更“温和”;若音量过大或使用时间过长,同样会造成损伤,而骨传导耳机虽通过颅骨振动传音,不是空气传导,但最终仍需内耳感知,难以规避噪声性聋的风险。

健康生活方式守护听力

研究显示,每周使用入耳式耳机超过21小时的人群,高频听力损失风险增加2.3倍。不当的掏耳习惯更可能造成外耳道损伤,引发感染甚至鼓膜穿孔。马主任提醒,日常生活中,耳机的使用要遵循60/60规则,即音量应保持在最大音量的60%以下,且每天使用时间不超过60分钟。另外,在嘈杂环境中尽量使用降噪耳机,避免通过提高音量来掩盖噪音,但即便使用降噪耳机,也应遵循健康使用原则。

长时间使用耳机后,应让耳朵休息一段时间,避免听觉疲劳。每天安排一段时间让自己处于安静环境中,帮助耳朵恢复。

定期进行听力测试也很重要,尤其是长期暴露在噪音环境中的人群以及老年人。如果发现听力下降或耳鸣,应及时就医,避免病情恶化。“保护听力,健康的生活方式少不了。”马主任说,例如采取科学擤鼻涕方式,注意游泳过后的耳道积水,以及平时的掏耳朵习惯等。此外,均衡饮食也很重要,多摄入富含维生素A、C、E和镁的食物,如鱼类、坚果和绿叶蔬菜,有助于保护听力。戒烟限酒,吸烟和过量饮酒可能损害内耳血管,进而影响听力。

“听力损失后也不是无可挽回。”马医生说,大部分传导性聋和部分混合性聋通过耳科手术可以使听力达到一定水平。因各种原因不能手术或者手术无望提高听力者,可佩戴适合的助听器。传统的助听器主要依靠放大声音来帮助听力受损者,现代助听器通过数字信号处理技术,可以根据个体的听力状况进行智能调节,提供更加清晰、自然的听觉体验。但是这些辅助设施都需要专科医生的评估,最好的方式还是保持健康的生活方式,保护好自己的听力。

贵阳日报融媒体记者 张梅

(《健康聆听 无碍沟通》由贵阳日报为您提供,转载请注明来源,未经书面授权许可,不得转载或镜像。)