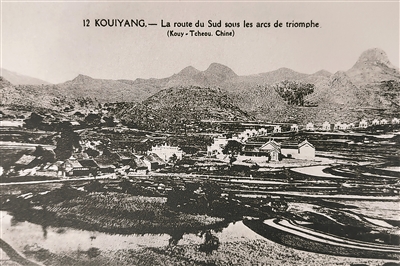

贵阳城南牌坊大道。

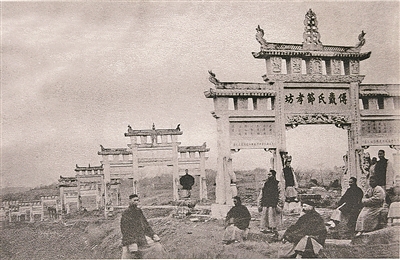

傅戴氏节孝坊。

贵阳日报融媒体记者 郑文丰

1847年,法国传教士白斯德望站在贵阳城南图云关下的油榨街上,拍摄了两张牌坊照片。一张为远景照,命名为“贵阳城南牌坊大道”,图中可见油榨街上牌坊群二十余座;另一张为近景照,“傅戴氏节孝坊”近在眼前,坊前有游人若干,或坐或立或依,形态庄肃。

白斯德望,1805年生于法国,喜爱音乐、绘画、建筑。1939年,同为法国人的达盖尔公布了他发明的银版摄影法,是公认的现代摄影术之始,白斯德望由此热爱上摄影术。据《贵州省志·宗教志》《贵阳市志·宗教志》等志书记载,道光二十六年(1846年),白斯德望奉罗马教皇之命来到中国贵州传教。他经由泰国、新加坡到达中国澳门,然后经洞庭湖、重庆东川南下到了贵阳。徐宏力先生在《中国摄影史1839-1949》一书中考证,白斯德望在贵州8年,遍历贵阳、安顺、兴义、遵义、绥阳、务川、镇远、石阡、惠水等地,期间拍摄了大量珍贵的历史照片,还在贵阳北天主堂创建了摄影暗室和图片间览室。他认为,白斯德望首先将摄影术带到中国内地,是有史可查的“中国摄影第一人”;他在贵州的摄影活动和摄影作品,是名副其实的“贵州摄影第一人”。

白斯德望在贵州拍摄的大量照片被送回法国。1925年法国巴黎出版了《中国·贵州1846-1925》明信片,明信片一套三册,其间收录了白斯德望大量的摄影作品。这套明信片在中国的许多图书馆、档案馆等机构乃至民间都有较为广泛的流传,法国女学者卡特琳娜·卡尔扎的家中珍藏了3套。上世纪90年代中期,卡特琳娜·卡尔扎将家藏交给了长期生活在贵州的法国摄影师菲利普·法丹,白斯德望的摄影作品由此传入贵阳。

2001年,“漂移的视线——两个法国人眼中的贵州”摄影展在贵州省博物馆举行,展出的32幅照片即为白斯德望所摄,这是其摄影作品首次在中国展出。所有的展出作品,最后结集为同名图书出版。白斯德望在华期间的踪迹,大部分留在了贵州;所拍摄的作品,绝大部分也和贵州有关,不论是甲秀楼、镇远码头、安顺大街、开州城门、黄果树瀑布,还是镇宁田园风光、贵阳水口寺水磨坊,无不是距今170多年真实的贵州影像,折射出彼时黔地社会、文化、经济等方方面面——在中国摄影史开端的影像,是贵州的模样。

白斯德望留下的两张牌坊照片,是目前所见贵阳油榨街牌坊最古老的影像。有关油榨街与牌坊的文字记载,仍可在有关史志、日记中寻到蛛丝马迹。众所周知,在老贵阳城“九门四阁十四关”的格局中,图云关为“黔南首关”,关高踞山巅,曾是东出黔省、途经湖广、达于京城的咽喉要隘。乾隆《贵州通志》载:“载城南五里,旧名油榨关。”油榨关因“居民作业因沿陋俗,称为油榨”(王燕《新建图宁关碑记》)而得名,康熙四十年(1701年),贵州巡抚王燕认为“油榨”二字“庸俗不雅”,遂更名为“图宁关”。道光元年(1821年),再更名为今名“图云关”。“油榨”旧名,即移作关内的油榨街。贵州乡贤柴晓莲先生民国著有《贵州名胜考略》一书,书中提及油榨街:“关内名油榨街,民屋栉比,旅客多过此休息。街左明代有表贤祠,祀吴倬(注:吴倬,明代贵州提学副使)……清初于其遗址建劲节祠,祀甘文焜(注:甘文焜,清兵部尚书,总督云贵军务)。”清人包家吉《黔游日记》提及油榨街上的牌坊群:“将至贵阳城垣约二里许,新建节孝坊二十余座,跨道骈立。东来第一座石坊,上书‘万里封侯’,系为果勇侯杨芳所建而新茸者。”另外,民国《贵州通志·古迹志》和道光《贵阳府志》卷八十四《节妇传》等史志中,也可寻到一些踪迹。

1923年,文通书局出版了一部贵州楹联大书——《六碑龛贵山联语》。编著者向义(1900年-1970年)为楹联大家、文史专家,早年为了研讨地方文献,不仅博览群书,还探幽寻胜,足迹遍及全省,共搜集五千多副楹联,从中精选千余幅成书。《联语》第十一卷《坊表》,即其亲自到牌坊群中采集而得。关于油榨街牌坊的记载有:“贵阳城南里许,石坊数十,屹立道周,以表扬节妇者为多。”其中多为名家所题,如晚清贵州麻哈(今麻江)状元夏用卿(同龢)祖母夏王氏坊,翁叔平相国题联;周颜氏、周杨氏娣姒节孝坊,贵阳乡贤、清同治间黔省乡试解元颜义宣(嗣徽)题等等。另有两广总督祁贡题高朱氏、高张氏娣姒节孝坊联云:“怡砚堂卅载松操,叹古井波澜,昆山冰雪,贞贤昭著心无二;芳杜洲千秋石楔,看枫宸纶綍,梓里讴吟,娣姒旌荣节有双。”

民国十七年(1928年),贵州地方政府创修贵南大马路时,油榨街牌坊群相继被拆除。所剩几座,在城市道路开发、旧城改造的过程中偶有发现。2012年,今油榨街附近南岳路上许氏民宅拆迁,一座石牌坊出人意料地显露出来。贵阳市重视文物保护,将牌坊挪到了嘉润路和花冠路交叉口处,并为这座牌坊建设了一座小型城市中心公园。这也是目前油榨街牌坊群唯一幸存的古牌坊。

牌坊为三间四柱石结构,高8米、宽9米,正面朝北而立。牌坊上方雕刻着精美的浮雕图案,下部边柱有抱鼓石,左右雕刻龙戏珠图。额匾左右字迹虽已模糊,但依稀可辨认:右侧为“广东广州知府高廷瑶之▢”,最后一个关键字缺漏;左侧为“文童高以愚之妻”,正中央“高张氏节孝坊”六个大字清晰可见。另外还根据坊上镌刻的一些模糊的字迹辨认,该坊“建于道光二十一年(1841年),竣工完成于道光二十二年(1842年)”。牌坊的四柱均有石刻对联,即上文中向义《联语》所载。结合《联语》中“粤督祁贡题高朱氏、高张氏娣姒节孝坊”所记,以及《贵阳府志·节妇传》中“高以愚妻张氏”所载,可知此牌坊为高廷瑶的儿媳妇高张氏的节孝坊。

民国贵阳曾有“华家的银子,唐家的顶子,高家的谷子”的谚语,描绘的便是贵阳三大家族华家、唐家、高家。高廷瑶即以“谷子”闻名的高家主人。高廷瑶,字青书,亦字雪庐。清乾隆五十一年(1786年)中举,嘉庆六年(1801年)大挑一等以通判用,旋擢安徽凤阳同知,升广西平乐知府。后调广东肇庆府,旋又补广州府。任职之处,政声卓异,被誉为“嘉、道间循吏冠”。道光七年(1827年),高廷瑶引疾致仕,回归贵阳故里。其间,向义《联语》中为高张氏节孝坊题联的“粤督祁贡”祁贡,正好迁任贵州布政使,两人在广西即有同僚之谊。二人同在贵阳,交往更为亲密。高氏请祁贡为节孝牌坊题联,自在情理之中。

史书中,通常记载高廷瑶有二子,即高以廉、高以庄兄弟。但高廷瑶不仅只有两个儿子。民国《贵州通志·人物志》在《高以廉传》中,引录清末著名外交家、遵义沙滩文化的主要代表人物之一的黎庶昌所撰《诰授通奉大夫心泉高公家传》,其中就说:“公讳以廉,字心泉,别号凤樵,姓高氏,贵筑洪边里北衙村人。……公有兄二人,早逝。弟以庄,字秀东,官四川营阳知县,有治声。”高以廉“早逝”的两位兄长,正是高以愚与高以宪兄弟。因其“早逝”,故在史志中,均无生平事迹的记载。但兄弟二人的朱氏、张氏两位孝节贤妻,以立坊的形式被记住。

据《贵阳府志》载:“高以愚妻张氏,瑶女,年二十适以愚。二十三岁夫殁,乏嗣。翁姑在堂,氏苦节侍奉。继姑生二子,氏助抚育成立。苦节三十四年。巡抚贺题旌。”“高朱氏”,即高以愚的弟弟高以宪的妻子。《贵阳府志》的记载是:“附贡生高以宪妻朱氏,云南监生玥之女,年十八适以宪。二十四以宪卒,遗一女。翁姑在堂,朱侍奉克敬,抚女长成。……翁姑晚年生子二,朱抚之成立婚配。……苦节三十四年。道光二十一年(1841年),巡抚题旌。”“巡抚贺”和“巡抚”指的就是时任贵州巡抚的贺长龄,其题请旌表的时间,与坊中所镌刻的建坊时间完全吻合。

回过头来看高张氏节孝牌坊祁贡题联,贵州文史馆馆员谭佛佑先生有所考察:上联开头所述的“怡砚堂”,正是高氏的轩堂名。廷瑶官于肇庆时,对肇庆产的端砚倍加喜爱,日常玩味,爱不释手,凡遇上品,更不惜解囊,购回收藏。日久竟达数百方之巨。后又陆续带回故里,置于堂中庋架,以怡子孙后代,且名其堂曰“怡砚堂”。至于“卅载松操”,正是朱、张两位节孝贤妇三十四年尽孝守节高尚德操的真实写照。下联开首的“芳杜洲千秋石楔”,不就是贵阳民众的母亲河——南明河上的胜迹佳景吗?全联对高氏的两位娣姒贞贤的褒扬表彰,真可谓入情入理。

牌坊作为传统“三从四德”思想的产物,自然有其时代局限性,但可作为一种文化现象来研究。民国年间的贵州籍学者乐嘉藻先生在《中国建筑史》中提及:“今之牌坊,其原有三:其设于道周或桥头及陵墓前者,由古之华表而来。华表原名为桓,《说文》:桓,亭邮表也。《汉书注》曰‘县所治夹两边各一桓’……其设于公府坛庙大门之者,由古之乌头门而来……《唐六典》曰:‘六品以上,仍用乌头大门。’宋朝李诫《营造法式》中有乌头门说……与今之棂星门甚相似,今世仍有棂星门,又有变为牌坊式者……其用以族表者,由绰楔之制而来。”

(图片翻拍自徐宏力先生《中国摄影史1839-1949》一书)

(《油榨街上唯一幸存的古牌坊》由贵阳日报为您提供,转载请注明来源,未经书面授权许可,不得转载或镜像。)