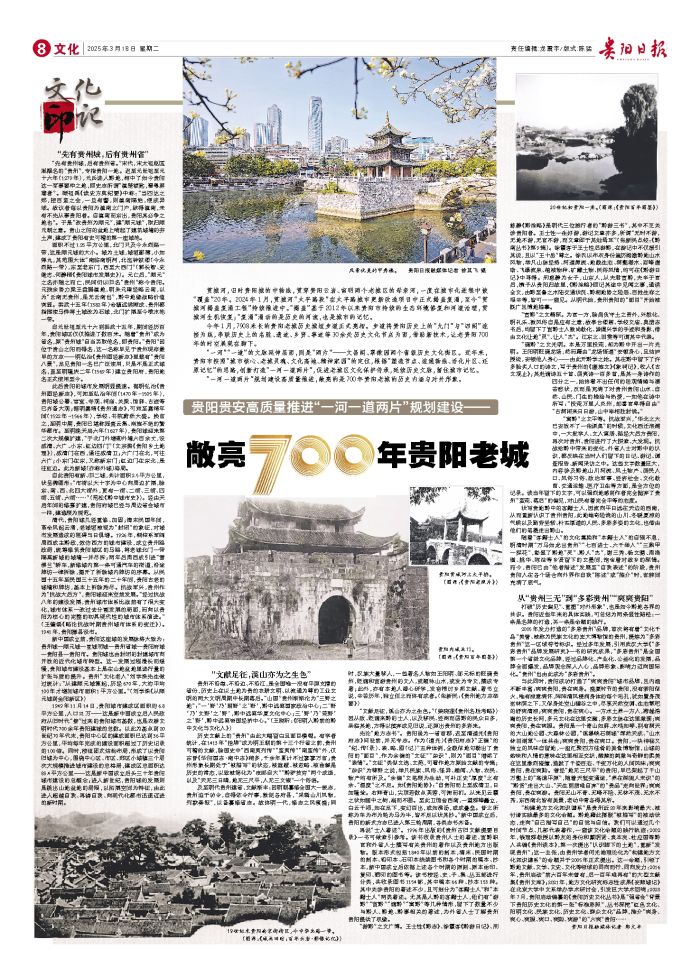

风景优美的甲秀楼。 贵阳日报融媒体记者 徐其飞 摄

20世纪初贵阳一角。(图源:《贵阳百年图鉴》)

贵阳内城北门。 (图源:《贵阳百年图鉴》)

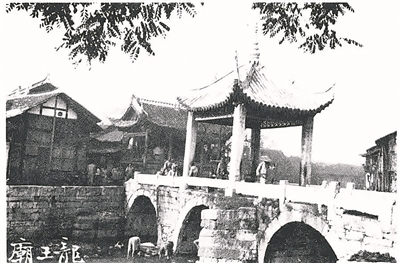

贵阳贯城河上太平桥。 (图源:《贵阳老照片》)

19世纪末贵阳南京街街区,今中华北路一带。 (图源:《城北旧时:百年云岩·影像记忆》)

贯城河,旧时贵阳城的中轴线,贯穿贵阳云岩、南明两个老城区的母亲河,一度在城市化进程中被“覆盖”20年。2024年1月,贯城河“太平路段”在太平路城市更新改造项目中正式揭盖复涌,至今“贯城河揭盖复涌工程”持续推进中。“揭盖”基于2012年以来贵阳市持续的生态环境修复和河道治理,贯城河生机恢复;“复涌”涌动的是历史的河流,也是城市的记忆。

今年1月,7908米长的贵阳老城历史城垣步道正式亮相。步道将贵阳历史上的“九门”与“四阁”连接为线,串联历史上的名胜、遗迹、乡贤、事迹等30余处历史文化节点为面,借助新技术,让老贵阳700年的时空展现在脚下。

“一河”“一道”的文脉延伸层面,则是“两片”——文昌阁、翠微园两个省级历史文化街区。近年来,贵阳市按照“城市核心、老城灵魂、文化高地、精神家园”的定位,根据“塑造节点、连通轴线、活化片区、还原记忆”的思路,创新打造“一河一道两片”,促进老城区文化保护传承,延续历史文脉,留住城市记忆。

“一河一道两片”规划建设高质量推进,敞亮的是700年贵阳老城的历史内涵与对外形象。

“先有贵州城,后有贵州省”

“先有贵州城,后有贵州省。”宋代,宋太祖赵匡胤赐名的“贵州”,专指贵阳一地。迟至元世祖至元十六年(1279年),元兵进入黔地,相中了如今贵阳这一军事要冲之地,即史志所谓“滇楚锁匙,蜀粤屏藩者”。顾祖禹《读史方舆纪要》中称:“当四达之郊,控百蛮之会,一旦有警,则滇南隔绝,便成异域。故议者每以贵阳为滇南之门户,欲得滇南,未有不先从事贵阳者。自滇南而东出,贵阳其必争之地也”。于是“改贵州为顺元”,建“顺元城”,取归顺元朝之意。贵山之阳的盆地上响起了建筑城墙的夯土声,建成了贵阳有史可稽的第一座城池。

面积不过1.25平方公里,北门只及今永烈路一带,这是顺元城的大小。城为土城,城垣鄙薄,小如弹丸,其范围大体“南临南明河,北迄钟鼓楼(今永烈路一带),东至老东门,西至大西门”(郭长智、史继忠、何静梧《贵阳城市发展史》)。元亡后,“顺元”之名亦随之而亡,民间仍以旧名“贵州”称今贵阳。元残余势力梁王盘踞滇地,明朱元璋经略云南,以为“云南无贵州,是无云南也”,黔中地缘战略价值突显。洪武十五年(1382年)命镇远侯顾成、贵州都指挥使马烨将土城改为石城,北门扩展至今喷水池一带。

自元世祖至元十六到洪武十五年,期间经历百年,贵阳城区仅仅推进了数百米。随着“贵州”成为省名,原“贵州城”自当另取他名,即贵阳。“贵阳”因位于贵山之阳而得名,这一名称早见于贵州现存最早的方志——明弘治《贵州图经新志》里载有“贵阳八景”,足见贵阳一名已广泛使用,只是不是正式城名,直至明隆庆二年(1569年)建立贵阳府,贵阳地名正式使用至今。

此后贵阳的城市发展明显提速。据明弘治《贵州图经新志》,可知至弘治年间(1470年-1505年),贵阳城公署、宫室、寺观、祠庙、关梁、馆驿、古迹等已齐备大观;据明嘉靖《贵州通志》,可知至嘉靖年间(1522年-1566年),学校、书院蔚然大盛。换言之,至明中期,贵阳已堪称冠盖云集、商旅不绝的繁华都市。至明晚天启六年(1627年),贵阳城迎来第二次大规模扩建,“于北门外增砌外墙六百余丈,设威清、六广、小东、红边四门”(文宗潞《贵阳乡土地理》),威清门在西,通往威清卫;六广门在北,可往六广;小东门在东,又称新东门;红边门在东北,是往红边。此为新城(亦称外城)格局。

自此贵阳有新、旧二城,共计面积2.5平方公里,状呈椭圆形:“市街以大十字为中心向周边扩展,除东、南、西、北四大街外,更有一街、二街、三街、四街、五街、六街……”(范松《黔中城市史》)。经由天启年间的修葺扩建,贵阳府城已经与周边省会城市一样,建造颇为规范。

清代,贵阳城几经重修、加固;清末民国年间,革命风起云涌,老城垣被视为“封闭”的象征,对城市发展造成的阻碍与日俱增。1926年,桐梓系军阀周西成主黔政,效仿西方的城市建设,成立贵州路政局,统筹修筑贵阳城区的马路,将老城北门一带隔离新城的城墙一并尽拆;两年后周西成引进“雪佛兰”轿车,新修城内第一条可通汽车的街道,沿途牌坊一律拆除,揭开了拆除城内牌坊的序幕。从民国十五年至民国三十五年的二十年间,贵阳古老的城墙和牌坊,基本上拆除殆尽。抗战军兴,贵州作为“抗战大后方”,贵阳城迎来空前发展。“经过抗战八年的建设发展,贵州城市体系比战前有了很大变化,城市体系一改过去分割发展的局面,而向以贵阳为核心的完整的初具现代性的城市体系演进。”(王肇磊《略论抗战时期贵州城市体系的变迁》)。1941年,贵阳撤县设市。

新中国成立前,贵阳这座城的发展脉络大致为:贵州城—顺元城—宣城司城—贵州省城—贵阳府城—贵阳县—贵阳市。贵阳城也由封闭的封建城市向开放的近代化城市转型。这一发展过程漫长而缓慢,贵阳城市建设基本上是在山地盆地里进行量的扩张与质的提升。贵州“文化老人”刘学洙先生做过统计:“从建顺元城算起,历经670年,大约平均100年才增加城市面积1平方公里。”(刘学洙《从顺元城到金阳新区》)

1949年11月14日,贵阳城市建成区面积约6.8平方公里,人口21万——这是新中国成立后人民政府从旧时代“接”过来的贵阳城市基数,也是农耕文明时代700余年贵阳建城的总数。以此为基点到20世纪70年代末,贵阳中心区的建成面积已达到36平方公里,平均每年完成的建设面积超过了历史记录的100倍。同时,按组团式结构布局,形成了以贵阳旧城为中心,围绕中心区、市区、郊区小城镇三个层次大规模推进城市建设的总格局,建成区总面积达83.4平方公里——这是新中国成立后头三十年贵阳城市建设的总概念;进入新世纪,贵阳城的发展则是跳出山地盆地的局限,以拓展空间为特征,由此进入超越自我、再铸自我、向现代化都市迅速迈进的新时期。

“文献足征,溪山亦为之生色”

贵州不沿海、不沿边、不沿江,是全国唯一没有平原支撑的省份,历史上在以土地为贵的农耕文明、以流通为尊的工业文明的两大文明周期中长期落后。“山国”贵州渐渐沦为“三野之地”:“一‘野’乃‘朝野’之‘野’,黔中远离国家政治中心;二‘野’乃‘文野’之‘野’,黔中远离华夏文化中心;三‘野’乃‘荒野’之‘野’,黔中远离帝国经济中心。”(王晓昕:《阳明入黔前的黔中文化与文化人》)

历史文献上的“贵州”由此大幅留白且面目模糊。有学者统计,在1413年“挂牌”成为明王朝的第十三个行省之前,贵州可稽的文献,除国史中“西南夷列传”“蛮夷传”“南蛮传”外,仅东晋《华阳国志·南中志》稍多,千余年累计不过寥寥万言;贵州形象长期处于“被描写”的状态,被遮蔽、被忽略、被曲解是历史的常态,以致被简化为“夜郎自大”“黔驴技穷”两个成语,以及“天无三日晴,地无三尺平,人无三文银”一个俗语。

及至明代贵州建省,文献渐丰:因明朝纂修全国大一统志,贵州迫于功令,自得依令行事,敦促各府县,“采辑山川风物,列款奏报”,以备纂修省志。故终明一代,修志之风寖盛;同时,汉族大量移入,一些著名人物如王阳明、邹元标的贬谪贵州,贬谪和宦游贵州的文人,或题咏山水,或发为专文,撰成专著;此外,亦有本地人潜心研学,发奋搜讨乡邦文献、著书立说,辛苦历年,独立任之而终有成者。(张新民:《贵州地方志举要》)

“文献足征,溪山亦为之生色。”(柴晓莲《贵州名胜考略》)因从政、贬谪来黔的士人,以及移民、经商而居黔的民众日多,亲临其地,方得以摈弃成见旧说,还原出贵州的多彩来。

先论“地方志书”。贵阳虽为一省首郡,迟至清道光《贵阳府志》问世前,并无专志。作为(道光)《贵阳府志》“正编”的“纪、传(录)、表、略、图(记)”五种体例,全貌似地勾勒出了贵阳的“面目”,作为余编的“文征”“杂识”,则为“面目”增添了“表情”。“文征”类似文选、文苑,可看作地方原始文献的专辑;“杂识”为稗野之说,举凡民族、风俗、怪异、趣闻、人物、农民、物产均有所及。“余编”文笔颇为生动,可补正史“厚度”之有余、“温度”之不足。如《贵阳地势》:“自贵阳而上至威清卫,日加隆耸。右畔青山,尖顶若数点芙蓉,可俯而扪。从来见云霞之状如画中之树,扁而不圆。至此卫馆舍西南,一望群峰矗立,白云千顷,如在足下,变幻百出,或如沸汤,或成叠垒。昔之所称为车为布为轮为马为牛,皆不足以状其妙。”新中国成立后,贵阳的新式方志已进入第三轮周期,各类志书齐备。

再说“士人著述”。1996年出版的《贵州古旧文献提要目录》一书可做索引参考。该书收录贵州人士的著述、宦黔职官和外省人士撰写有关贵州的著作以及贵州地方出版物。版本形式包括1840年以前的刻本,清末、民国时期的刻本、铅印本、石印本线装图书和各个时期的稿本、抄本,新中国成立后依据上述各个时期的原刻、原本油印、复印、晒印的图书等。该书按经、史、子、集、丛五部进行分类,共收录图书1154部,其中稿本66种、抄本153种。其中关涉贵阳的著述不少,且可细分为“客籍士人”和“本籍士人”两类著述。尤其是入黔的客籍士人,他们有“游黔”“宦黔”“谪黔”“寓黔”等几种情形,留下了数量不少与黔人、黔地、黔事相关的著述,为外省人士了解贵州贵阳提供了机缘。

“游黔”之文广博。王士性《黔志》、徐霞客《黔游日记》、刑慈静《黔涂略》是明代三位旅行者的“黔游三书”,其中不乏关涉贵阳者。王士性一生好游,游记文章亦多,所谓“无时不游,无地不游,无官不游,而文章即于其灿焉耳”(张新民点校:《黔南丛书》第9辑)。徐霞客于王士性后游黔,在游记中不仅援引其说,且以“王十岳”尊之。徐氏以布衣身份遍历踏勘黔地山水风物,举凡山脉经络、河道源流、地貌生态、洞壑潜水、岩峰崖劭、飞瀑流泉、植被物种、矿藏土物、民俗风情,均可在《黔游日记》中寻得。刑慈静为女子,山东人,从夫君宦黔,夫卒于官后,携子从贵阳归故里,《黔涂略》即记其途中见闻之事,通读全文,由黔至鲁之水陆交通状况、黔湘地势之险恶、百姓生存之艰辛等,皆可一一窥见。从明代始,贵州贵阳的“面目”开始被既广且博地描摹。

“宦黔”之文精深。为官一方,除肩负守土之责外,兴教化、明礼乐、敦风俗自是应有之意,故亭台楼阁、学校文庙、典册志书后,均留下了宦黔士人敦尚教化、崇儒兴学的手迹和身影,借由文化让地“灵”、让人“杰”。江东之、田雯等可谓其中代表。

“谪黔”之文光明。本是万里投荒,却为黔中开出一片光明。王阳明贬谪龙场,然而藉由“龙场悟道”安顿身心,且结庐授徒,安顿他人身心——由此开黔学之始。其在黔中留下了许多脍炙人口的诗文,写于贵州的《瘗旅文》《象祠记》,收入《古文观止》;其赴谪诗五十首、居夷诗一百多首,是其一身诗作的四分之一,始终看不出任何的悲观情绪与凄苦愁状,反而是充满了对贵州贵阳山水、自然、山民、门生的描绘与热爱,一如他在诗中所写:“投荒万里入炎州,却喜官卑得自由”“古洞闲来日日游,山中宰相胜封侯。”

“寓黔”之文平等。抗战军兴,“华北之大已安放不了一张课桌”的时候,文化西迁浪潮中,一大批学人、文人寓居、路经大后方贵阳,再次对贵州、贵阳进行了大探索、大发现。抗战给黔中带来的变化、外省人士对黔中的认识,都反映在当时人们留下的日记、游记、调查报告、新闻采访之中。这些文字数量巨大,内容涉及黔地山川河流、风土物产、居民人口、风俗习俗、政治军事、经济社会、文化教育、交通运输、医疗卫生等方面,是全方位的记录。读当年留下的文字,可以强烈地感到作者完全抛弃了贵州“蛮荒、落后”的偏见,对山民有着完全平等的态度。

状写贵地黔中的客籍士人,因流向平日远在天边的西南,从而重新认识了贵州贵阳,此地雄奇险诡的山川、冬暖夏凉的气候以及勤劳坚韧、朴实厚道的人民、多彩多姿的文化,也借由他们的笔墨走出黔山。

随着“客籍士人”的文化熏染和“本籍士人”的自强不息,明清时期“万马如龙出贵州”“七百进士、六千举人”“三鼎甲一探花”,彰显了黔地“灵”、黔人“杰”,谢三秀、杨文骢、周渔璜、姚华、陈法等乡贤留下的文墨间,饱含着对故乡的深情。而今,贵阳已由“他者描述”发展至“自我表述”的阶段,贵州贵阳人在各个场合向外界作自我“陈述”或“推介”时,言辞间充满了底气。

从“贵州三无”到“多彩贵州”“爽爽贵阳”

打破“历史偏见”、重塑“对外形象”,也是如今黔地各界的共识。贵阳近些年来的具体实践,可总结为两条显性路径:一条是名牌的打造,另一条是命题的践行。

2005年发力打造的“多彩贵州”品牌,首次将有着“文化千岛”美誉、被称为民族文化的宏大博物馆的贵州,提炼为“多彩贵州”这一区域符号标识。经过多年发展,引用武汉大学《“多彩贵州”品牌发展研究》一书的研究成果,“多彩贵州”是全国第一个省级文化品牌,经过品牌化、产业化、公益化的发展,品牌全面爆发,品牌观念深入人心,品牌形象、影响力迈向国际化。“贵州”也由此成为“多彩贵州”。

与此同时,贵阳成功打造了“爽爽贵阳”城市品牌,且内涵不断丰富:爽爽贵阳,贵在爽身。盛夏时节的贵阳,没有骄阳似火,唯有凉意满怀,阵阵清风浸润身体的每个毛孔,犹如置身茂密林荫之下,又似身处空山幽谷之中,尽享天然空调、生态氧吧的舒爽清凉;爽爽贵阳,贵在爽心。一方水土养一方人,跨越浩瀚的历史长河,多元文化在这里交融,多彩文脉在这里激荡;爽爽贵阳,贵在爽眼。贵阳是一个青山如屏、水鸣如琴、别有洞天的大山地公园、大森林公园,“溪瀑峡石洞城”浑然天成、“山水林田湖草”一体共生;爽爽贵阳,贵在爽口。贵阳,一块神秘又独立的风味自留地,一座汇聚四方佳肴的美食博物馆,山城的韵味和人情的意味在这里相互交织,酸辣的刺激与奇鲜的柔美在这里激烈碰撞,造就了千姿百态、千变万化的人间风味;爽爽贵阳,贵在爽购。曾经“地无三尺平”的贵阳,早已架起了千山万壑上的“高速平原”,随着天堑变通途,“养在深闺人未识”的“黔货”走出大山、“天生丽质难自弃”的“贵品”走向世界;爽爽贵阳,贵在爽游。贵阳无山不青、无峰不险、无林不茂、无水不秀,东西南北皆有美景,老幼中青各得其所。

“构建地方文化知识谱系”是贵州近20年来影响最大、被付诸实践最多的文化命题。黔地藉此摆脱“被描写”的被动状态,走向“自己描写自己”的自觉与自信。我们可以通过几个时间节点、几部代表著作,一窥该文化命题的践行轨迹:2002年,钱理群教授以黔友的身份和戴明贤、袁本良、杜应国等黔人共编《贵州读本》,第一次提出“认识脚下的土地”,重新“发现贵州”;这一主张,由贵州学者何光渝理论化为“构建地方文化知识谱系”的命题并于2005年正式提出。这一命题,引领了黔地文献、文学、文史、文化等领域的同向而行、同向发力:2016年,贵州启动“前六百年未曾有,后一百年难再有”的大型文献集《贵州文库》;2021年,地方文化研究标志性成果《安顺城记》在北京大学中文系举办学术研讨会,引发巨大学术回响;2023年7月,贵阳启动编纂的《贵阳历史文化丛书》是“强省会”背景下贵阳历史文化的第一张“标准彩照”,丛书深挖“红色文化、阳明文化、民族文化、历史文化、群众文化”品牌,推介“爽身、爽心、爽眼、爽口、爽购、爽游”的“六爽”贵阳……

贵阳日报融媒体记者 郑文丰

(《敞亮700年贵阳老城》由贵阳日报为您提供,转载请注明来源,未经书面授权许可,不得转载或镜像。)