孙犁。

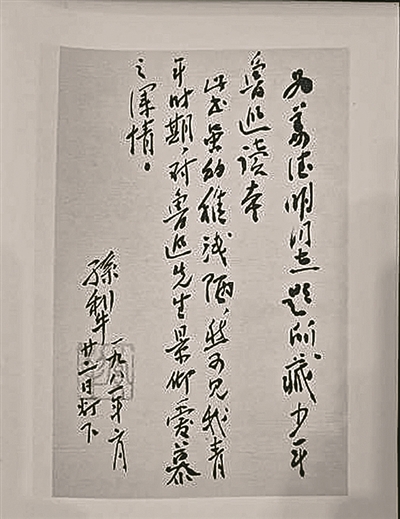

孙犁在《少年鲁迅读本》书衣上的题字。

以《荷花淀》等作品闻名的作家孙犁,晚年仍不断有作品刊布。这些作品中,有一类可称为文章创体:书衣文录。书衣者,书之包封也。过去书稀罕,得来不易,不少人得书后便寻合适纸张,在外面再护封一层。从文字看,孙犁一直有此习惯。书籍包封后,成了白面,一般情况,得把作者书名题上。似乎还有余地,孙犁就在上面记点与书相关的文字;或者有感触,也顺笔记上。书封就那么大的幅面,无从费辞赘语,故此,必然实事,深感,真情,文字自然简洁更毋庸说,这批文字,拣择发表后受到读者喜爱也顺理成章。

在阅读“文录”不同版本时,就有较深印象:其中涉及鲁迅的内容特别多。鲁迅著作、译本,辑录文本不用说,鲁迅提及的古今人物作品,以及与鲁迅相关的人与事,都在这有限的篇幅呈现。无论数量、情感深度,他人无可及。这次翻读“书衣文录全编”,更加留意到,孙犁收藏的许多书,居然是照着“鲁迅书账”购读。对鲁迅的追随,真可谓亦步亦趋。

一

上世纪七十年代,非常时期被抄走的多数图书,都发还给了孙犁。这些旧书,历经折腾,多被污损,孙犁利用废纸,加以包装,“然后,题书名、作者、卷数于书衣之上。偶有感触,虑其不伤大雅者,亦附记之。”

从时间看,此时期,书衣最早记叙的鲁迅作品,是《中国小说史略》:“此书系我在保定上中学时,于天华市场(也叫马号)小书铺购买,为我购书之始。时负笈求学,节衣缩食,以增知识。对书籍爱护备至,不忍其有一点污损。此书历数十年之动荡,仍在手下,今余老矣,特珍视之。”这节文字,一可获知孙犁对鲁迅作品珍视甚早,再可读出他珍惜图书的情感态度。文字后有时间气温:“时一九七三年十二月二十一日晚。室内十度,传外零下十四度云。”孙犁文字引人,有时就在留意这样细致的比对之间。

不久,孙犁在一册《鲁迅书简》书衣上写记:“余性憨直,不习伪诈,此次书劫,凡书目及工具书,皆为执事者攫取,偶有幸存,则为我因爱惜用纸包过者,因此得悟,处事为人,将如兵家所云,不厌伪装乎。”非常时期,包书行为居然保护了书本身,实在是出乎意料。具体到这部书:“此书厚重,并未包装,安然无恙,殆为彼类所不喜。当人文全集出,书信选编寥寥,令人失望,记得天祥有此本,即跑去买来,视为珍秘。今日得团聚,乃为裹新装。”由资料可知,当年人民文学出版社所出《鲁迅全集》,因涉及人事,书信被删落不少。看来孙犁对此不满意,赶紧购存这部收录较广、“厚重”的《鲁迅书简》来。

接下来是一册相关的《鲁迅小说里的人物》:“今日下午偶检出此书。其他关于鲁迅的回忆书籍,都已不知下落。值病中无事,粘废纸为之包装。并想到先生一世,惟热惟光,光明照人,作烛自焚。而因缘日妇、投靠敌人之无聊作家,竟得高龄,自署遐寿。毋乃恬不知耻,敢欺天道之不公乎!”对鲁迅,孙犁大都以“先生”称之。此书作者,是鲁迅二弟周作人。此书对了解鲁迅小说的人物原型等,自有价值,可出版时因先前投敌等因素,不宜用本名,故署名“周遐寿”。他去世于1967年,时82岁。大约与鲁迅享年56岁相比,孙犁说他“竟得高寿”。从用语看去,孙犁有分明的爱憎。

二

《海上述林》,是鲁迅费心竭力亲手编定出版的瞿秋白译文集。该书在日本印制,印数仅500册,价格十分昂贵。可孙犁当时居然邮购获得:“余在安新县同口镇小学任教时,每月薪给二十元,节衣缩食,购置书籍。同口为镇,有邮政代办所,余每月从上海函购新出版物,其最贵重者,莫如此书。”“此书出版,国内进步知识分子,莫不向往。以当时而论,其内容固不待言,译者大名,已具极大引力;而编者之用心,尤为青年所感激;至于印刷,空前绝后,国内尚无第二本。”“余得到手,如捧珍物,秘而藏之,虽好友亦吝于借观也。”

这节文字已大致将此书的珍贵程度和自己的珍惜心情完整展述出来,可惜由于战乱,如此宝贵的著述,结果可想而知:“一九三七年暑假,携之归里。值抗日烽火起,余投身八路军。家人将书籍藏于草屋夹壁,后为汉奸引敌拆出,书籍散落庭院。其装帧精致者均不见,此书金字绒面,更难幸脱,从此不知落于何人之手。”如此珍贵之书,落得如此下场,收藏者心情,可以想见。有趣的是孙犁还对此书有想法:“余不相信身为汉奸者,能领略此书之内容,恐遭裂毁矣。”应该是书籍精美装帧吸引了偷儿,倒并非喜欢书的好读者。笔者以为,孙犁推断,是明道见性之言。

尽管如此,上苍还是垂注爱书人的。1949年,在天津的孙犁去拜访一位友人,居然“见书架上插此书两册”。“我等从解放区来,对此书皆知爱慕而苦于不可得。”同来的友人笑着对孙犁说,还不拿走一本!孙犁还不忍心,只是抽出一册“较旧者”。这样,珍罕的《海上述林》又得获在手。

由书思及时代与人:“青年时唯恐不及时努力,谓之曰‘要赶上时代’,谓之曰‘要推动时代的车轮’。车在前进……有中途下车者,有终达目的地者。遭遇不同,然时代仍奋进不已。”再到个人:“回忆在同口教书时,小镇危楼,夜晚,校内寂无一人。萤萤灯光之下:一板床,床下一柳条箱。余据一破桌,摊书苦读,每至深夜,精神奋发,若有可为。至此已三十九年矣。”这也是他当初购存《海上述林》的情形,与所论人与时代关系比照,感慨甚深。

鲁迅的译本,孙犁也看重。一册《小约翰》:“此鲁迅先生译文之原刊本。我青年时期,对先生著作,热烈追求,然此书一直未读。不认真用功,此又一证。”从照片及清素文字看,孙犁乃恂恂儒者,其实内心热烈又律己甚严。他的文学成就,与他的长久努力密不可分。

三

阅读鲁迅日记的读者,都对他每年后面的书账感兴趣。孙犁就是一位追随“书账”的读者。譬如这本《释迦如来应化事迹》:“余不忆当时为何购置此等书,或因鲁迅书账中有此目,然不甚确也。”一本《小学义疏》:“此即鲁迅先生所记尹氏小学大全也。”一部《越缦堂詹詹录》(晚清李慈铭,越缦堂为其室名):“鲁迅先生对此日记有微言。”孙犁自己的看法:“然观其文字,叙述简洁,描写清丽,所记事端,均寓情感。”在另一处,孙犁也记述:“倒是越缦堂的日记,名不虚传,自成一格……正像鲁迅所说,他是把日记视为著作的,所以如此细心经营。”处处以鲁迅看法印证。一部宋代朱熹等人编定的《近思录》:“昨日又略检鲁迅日记书账,余之线装旧书,见于书账者十之七八,版本亦近似。”另一本《妙香室丛话》有记:“此等书见于鲁迅书账。余从上海邮致数种……”

孙犁购书,竟然如此循着鲁迅书账。尊奉、追随之忱,无以复加。后面再对自己追随鲁迅的作法自我肯定:“余愈爱吾书,当善保存,以证渊源有自,追步先贤,按图索骥,以致汗牛充栋也。”说自己的书,是“追步”鲁迅“渊源”得来,即使汗牛充栋,只会更增加“愈爱吾书”之心情。堪称忠实的鲁迅信徒。

还有:“鲁迅先生在《买小学大全记》那篇文章中,称赞了过去故宫博物院出版的《清代文字狱档》。由于他的启发,我也买到了一部,共九册。”由一部《日记总论》,孙犁再谈到鲁迅:“《鲁迅日记》,我购有人文两种版本,并借阅过影印本,可以说是阅读多遍,印象甚深。《鲁迅日记》,只记天气,来往,书信,出门办事,学校讲课,买办物品,出入账目。也偶及大事,然更隐晦简略。”多次阅读,是尊崇的一种表达。阅读之余,孙犁还自我反省:“我一生无耐心耐力,没有养成记日记的良好习惯,甚以为憾事。自从读了《鲁迅日记》以后,对日记发生了兴趣,先后买了不少这方面的书。”其实,这些“书衣文录”,许多亦可作日记观。

四

偶尔写出与鲁迅一致的文字来,孙犁真是高兴:“去岁,为姜德明同志书一小幅,文曰:‘如露亦如电’。附注:‘余读佛经,只记此一语,晚年书之。’”姜德明不知佛语出处,孙犁也记不清了。后来他购到一册《唐玄序集王羲之书金刚经》:“翻检至末尾,四句偈语,赫然在焉。失望之后,恐再遗忘,谨抄存之:一切有为法,如梦幻泡影。如露亦如电,应作如是观。”这还不算,在给友人书写这五字后,“见一图片,鲁迅先生曾为日本僧寮书此五字。余与先生在文字上能有一点同见与同好,实出偶然。然私心亦不免有所惊异矣。”仅仅与鲁迅书写了同样的佛语,孙犁居然认为“实出偶然”,但又“不免有所惊异”。对鲁迅的尊崇,几乎有些顶礼膜拜的意味。

对鲁迅作品,孙犁有时会再一再二包装书衣。譬如《鲁迅书简》,1974年元月曾包封并题过字;几乎20年后的1993年9月30日,孙犁再次“包以新装”并题字:“鲁迅书信,此编八百多封,人文第一次书信三百多封,第二次一千一百多封。然与此编相较,所增多无关重要。此编成于鲁迅刚刚去世,收信者热情献出,内容多有关鲁迅思想、作风,为文学史重要资料,并按人集中排列,看时方便。”把此书特别优长之处,价值介绍清楚;对包书时的情形,孙犁也加以描叙:“上午,于阳台用细砂纸打磨书顶尘污,略为整洁,并包以新装。”记述颇有画面感:对着天光,把一部看重之书上面的尘污,用细砂纸轻轻打磨……珍惜心情,通过动作表达无遗。

孙犁的书衣文录上,写记鲁迅的文字还有不少,不过一些内容不及前面引述的完整或有意味。孙犁是现当代不多的长久保持高质量创作的作家。由文字、内容两方面看,与他长期从古今经典汲取养分,倾心追随鲁迅这样的杰出大师有关。拈出写于书衣与鲁迅相关的内容,可以部分了解孙犁的思想精神甚至文字来源,对于读者,如何向大师借力,扎实深入读书,也有切实的榜样作用和启发意义。

杨建民

(《孙犁:循着鲁迅读书》由贵阳日报为您提供,转载请注明来源,未经书面授权许可,不得转载或镜像。)