《板桥笔意》

《地下奇观》

《白龙洞一角》

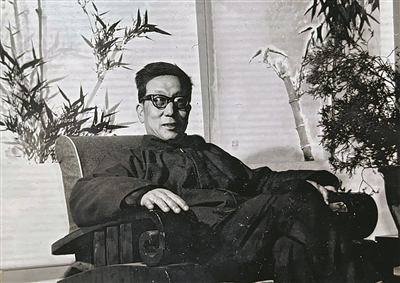

■ 人物名片 刘复莘,1925年4月生于贵州省贵阳青岩古镇。1945年毕业于正则艺术专科学校,师承著名画家、艺术教育家吕凤子先生,受业于著名画家、文博专家、社会活动家、贵州乡贤谢孝思先生及著名画家苏葆桢先生。刘复莘先生2004年11月辞世。生前为国家一级美术师,贵州省文史研究馆馆员,中国老年书画研究会会员,于城市雕塑、室内外装饰设计、园林设计、中国画山水、人物、花鸟皆有涉猎,尤以画竹及溶洞的表现享誉艺坛。作品陈列、收藏于北京人民大会堂、毛主席纪念堂、中国美术馆及省、市相关机构。

贵阳日报融媒体记者 郑文丰

贵州画院(贵州美术馆)用一场展览,来纪念一位艺术全才、中国画名家的百年诞辰。4月11日,“刘复莘中国画作品展”在贵州美术馆开幕,来自当代画坛、文博考古、建筑设计等领域的专家学者以及刘复莘家属代表出席,他们从各自的专业角度和亲身经历出发,重温了刘复莘艺术的地域性、时代性、创新性。

刘复莘先生一生游于艺,师承于“三百年来第一流”的吕凤子先生,受业于著名画家、文博专家谢孝思先生及著名画家苏葆桢先生,有着厚实的传统国画根柢;又习得素描、油画、雕塑、工艺等门类,兼具造型与色彩能力。其早期作品“广且博”,分布在厅堂、广场、大地上:1953年参与设计贵阳黔灵山公园“解放贵州革命先烈纪念碑”;1959年为北京人民大会堂贵州厅设计制作以贵州朱砂石堆成的大型作品“贵州万宝山”。1979年又为贵州厅制作不同矿物的山石盆景十组;1967年参加贵阳市人民广场毛泽东巨型雕像的设计制作。上世纪80年代后,其作品“精且深”,画架上的中国画竹、石二科及溶洞名世,题材对象皆为绘制者无或绘制者少。他的作品有一个共同主题:黔地的山乡风物。此次展览展出的一百多幅作品,充分展现了刘复莘先生将贵州地域特色与中国画融合的艺术风格。展览延展至5月11日。

一、“孺子牛”

“刘复莘先生生于1925年,因生肖属牛,亦善画牛,故以孺子牛自居,并自篆印章‘孺子牛’。”在诗词楹联名家、贵州省文史研究馆馆员陈德谦看来,“孺子牛”既见其秉性之谦和,亦见其艺术一生的勤勉与多才。

刘复莘籍贯贵阳青岩,1937年“七七事变”后,贵阳作为抗战大后方,为文化西迁地。国内文化名人寓居筑城,浙江大学等高校一度迁入青岩办学。刘复莘拜寓居青岩的花鸟画名家景筱南为师,同时又向任教清华中学的肖像名家李宗津学习素描;求学达德学校时求教于谢孝思,遂以美术为志业;随后入正则艺术专科学校,师从吕凤子、景筱南、谢孝思等诸大家,学习内容中西合璧。毕业后曾于贵阳举办了综合性的个人作品展,作品内容涵括中西绘画、雕塑及工艺美术等,于青年画家中崭露头角。1949年以来,刘复莘的艺术版图进一步扩展:他从事影剧广告的制作,是当时贵阳最早的广告设计制作者,为本土众多报刊杂志做封面及刊头设计,展现和记录了黔地社会发展的状态和风貌。1956年,刘复莘调入贵州省建筑设计院,主要从事建筑装饰、建筑浮雕、风景园林和建筑模型制作等工作,成为贵州城市雕塑、建筑模型、装饰设计等领域最早的探索者和实践者。

考古专家、贵州省博物馆原副馆长、省文史馆馆员梁太鹤先生回忆了刘复莘在考古文博领域的贡献。他说,鉴于刘先生在雕塑、工艺等方面的能力和精力,省博物馆常常邀请其参加文物恢复工作:1958年帮助制作播州土司杨粲墓模型,展出时轰动一时;1976年参加省博物馆考古发掘出土的东汉铜车马修复工作,铜车马大小构件近三百件,须一件件揣摩、修复、拼接、组合,至今仍是省博物馆青铜文物的一件镇馆之宝。

“1973年复制恐龙化石是刘先生别有感触的一段回忆。”梁太鹤说,当时贵州没有出土过恐龙,需要到北京自然博物馆去复制云南出土的禄丰龙化石。省博物馆邀请刘先生与馆里的刘骥麟老师一起承担这项工作。禄丰龙属于中大型恐龙,所有骨骼化石组装起来长达六七米、高近三米。北京自然博物馆的专家不太瞧得上贵州派去的两名复制人,称复制至少需要半年时间,尤其担心化石一块块拆下制模,原件会受到损坏。刘先生为此憋着一股子劲,经过摸索,不按常规办法制模脱模,采用自创土法,既节约成本、又节约时间,仅用不到一个月的时间就完成全部复制,原件丝毫无损。北京自然博物馆的专家大为惊异,赶紧向他们取经。“刘先生这是为贵州争了一次光。”梁老师说。

刘复莘先生曾经两次受邀参加北京人民大会堂贵州厅的设计和布置。贵州省政府法制办原调研员顾跃是知情者和见证者:1959年北京人民大会堂贵州厅布置,为突出地域特色,考虑到用贵州特产的朱砂石等石材堆成石山,最终采用中国画和山水盆景制作手法,完成了一座高4米、重3吨的朱砂山,即后来被命名的“贵州万宝山”;1979年贵州厅第二次布置,又以朱砂、水晶等不同矿石制作了十组盆景,被誉为无声的诗、立体的画。

刘复莘先生为长子取名曰“艺”,长女名曰“乐”,次子名曰“塑”,这一细节不仅揭示了刘先生对子女的期许,也从一个侧面展现了他的艺术之“全”,对艺术之“爱”。

二、“竹痴”“洞迷”

1980年,贵州省国画院(贵州画院前身)成立,刘复莘调入任专职画家。因爱黔山之绿竹劲挺、溶洞瑰琦,此二者恰为其绘事用力最深者,他也因此获得了两个外号:一曰“竹痴”、一曰“洞迷”。

刘先生所痴之“竹”,为贵州藤竹。竹子是中国文人画家最喜爱的国画传统题材之一,早在唐代竹画就开始兴盛,迄今已有一千三百多年的历史。自北宋画家文同创立墨竹画派以来,历代涌现了许多画竹高手,如元代吴镇、明代王绂、清代郑板桥等;贵州绘画史上也涌现过不少画竹名家,佼佼者如明代杨龙友,清代孙竹雅、孙竹荪,民国胡楚渔,当代卓问渔等。所画之竹,多慈竹、苦竹、楠竹、毛竹、水竹之属,贵州特有的藤竹长在深山人未识,更遑论入画。

刘复莘先生自弱冠习墨竹,直至40余年后的1980年才偶见“藤长以丈数”的藤竹。他在《贵州藤竹》一文中记录了此次探查经历:“满山清脆蒙茸,高高低低,长长短短,悬挂于陡壁之间,漂浮于溪流之上。”藤竹可入画,且是“极新颖独特的画材”,于是他跋涉于高山密林之中,发现黔中不止一处有藤竹:“有垂叶垂条,竿肥而墨青者,在册亨;叶大枝斜,多岔横生,长于原始森林中者,在荔波;竿黄兼青,叶细向上,矫健如龙者在长顺;叶长、叶尖微赭,垂竿墨赤、密叶如蓑者,在赤水……”我省藤竹因产地不同而品种各异,结构却大体相同:状似柳之柔长,而柳无其劲;又若藤之坚韧,而藤无其节。居高岩而下拂,临清流以逸扬。

这些品种,刘先生都一一寻踪写生,细心观察藤竹在风、雨、晴、雪、朝雾、晚霞中的姿态,颇有所得,正所谓“我有胸中十万竿,一时飞作淋漓墨”。然而所画藤竹问世之初,不为同道所承认,就连他的老师谢孝思先生见后亦问“是否杜撰?”待其赴长顺观后惊叹不已,遂赞曰:“老夫八十又三矣,尚不知吾乡有此竹,尔专此竹,画此竹,黔人画黔竹,得天独厚,有厚望焉!”1988年又评曰:“发现家乡藤竹之美妙,引入画本,复缀以滩崖泉石,山花野鸟,清新朗爽,刚健婀娜,于墨竹一道中直可谓前无古人矣。”

贵州藤竹在偶然间因了一个人,成为一种全新题材进入到中国传统绘画视野。

先生所迷之“洞”,为贵州溶洞。贵州有“山国”之称,加之喀斯特地貌发育,有“无地不山,无山不洞”之说。1965年贵阳南郊公园发现白龙洞,刘复莘先生参加洞内景观设计。溶洞之景繁复万变、鬼斧神工、如梦如幻,属贵州奇特壮美的地下景观,似乎极易入画。刘先生当年即酝酿用国画手法来表现溶洞,然而直至上世纪80年代才付诸纸笔。究其原因,源于看似容易、着笔难。检点古今名家画迹,石涛、渐江、梅清及当代画家钱松喦等也曾涉笔溶洞,但不过将溶洞作为局部背景聊写其意,未能形成溶洞山水画的技法与传统,需要创新创造。

为画好溶洞,刘先生足迹遍布省内诸多溶洞,心摩手写,前后经20余个寒暑,积累了丰富的素材,最终创造性地推出了溶洞题材国画作品。

此次画展策展人、贵州画院专职画家袁海曾著文赏析:“以技法论,刘先生于溶洞画法,在于勾勒具体形状,使钟乳石形象错落,勾勒之法多蕴书法用笔于其间,造型外紧内松,浑厚饱满,西法透视,稍显出立体状态而不违笔墨主体。外廓多用长线,起伏变化,转折轻重,松活自如,一任以形为准。内中以短线在结构处、细节处迤逦写出,渲染淡墨,略施淡赭或者石青、墨绿,因地制宜,近处浓重,渐次推远,远处愈淡,甚而影影绰绰,介乎清晰模糊之间。在具体造型后,则大笔搦墨,濡染铺排,恣意泼写,引导氤氲,随机生发,小心收拾,在具象与无形抽象之间,二者融合统一,浑然天成。”此前,顾汶光先生曾有评价:“既有素描的精准、油画的厚重、雕塑的立体感和工艺的装饰味,又不失国画本身的笔墨情趣与神韵。”

“亿年积累世无闻”的溶洞,由此“一腔锦绣献今人”。刘复莘先生也得以再次成为家乡美景的代言人。此次“刘复莘中国画作品展”展出之际,陈德谦先生特作联语以概括其画藤竹、溶洞的成就,联云:“风晴雨雪,潇洒婆娑,枝叶凌霄摇俊逸;俯仰纵横,瑰琦磊落,洞天藏峡踞峥嵘。”

贵州美术馆/供图

(《山乡风物写来看》由贵阳日报为您提供,转载请注明来源,未经书面授权许可,不得转载或镜像。)