拼版照片:左图为观众参观位于北京的中国人民革命军事博物馆;右图为雷烨摄影作品《熊熊的篝火》。

“抗战英烈”雕塑中的雷烨烈士像。

《远方的“雷烨树”》一书作者李英(左)与该书编辑朱丽莎商讨出版事宜。

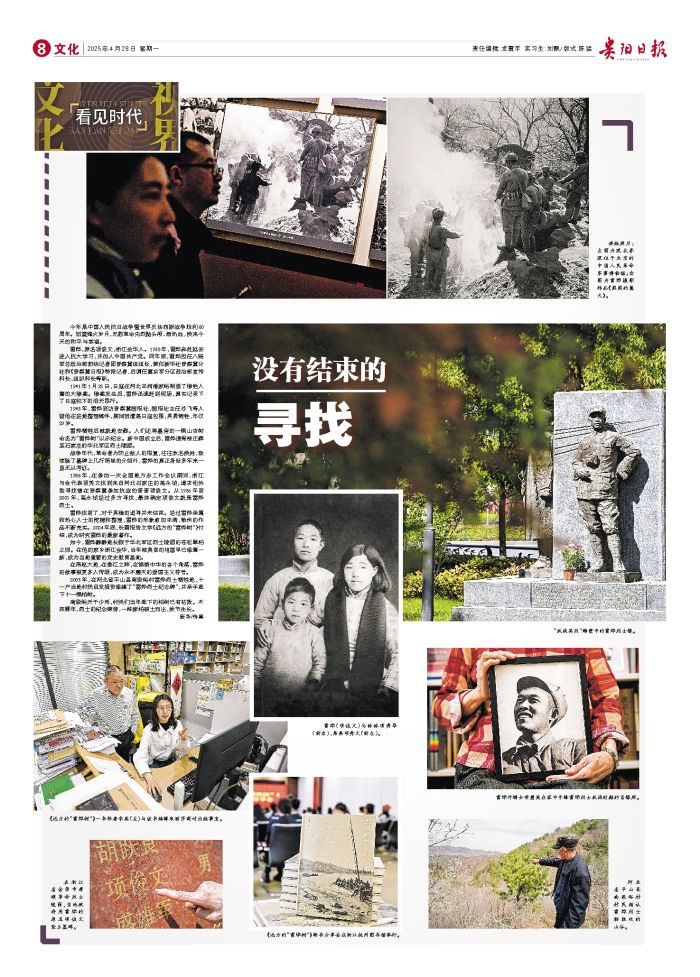

雷烨(项俊文)与妹妹项秀华(前右)、弟弟项秀文(前左)。

雷烨外甥女项碧英在家中手捧雷烨烈士抗战时期的肖像照。

在浙江省金华市孝顺革命烈士陵园,当地政府用雷烨的原名项俊文竖立墓碑。

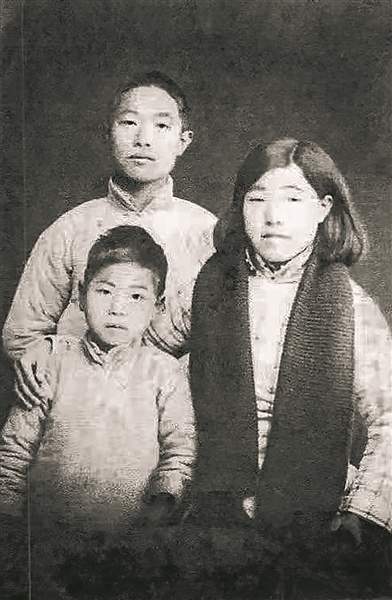

《远方的“雷烨树”》新书分享会在浙江杭州图书馆举行。

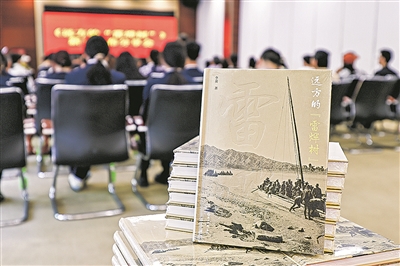

河北省平山县南段峪村村民指认雷烨烈士牺牲处的山谷。

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。回望烽火岁月,无数革命先烈抛头颅、洒热血,换来今天的和平与幸福。

雷烨,原名项俊文,浙江金华人。1938年,雷烨奔赴延安进入抗大学习,并加入中国共产党。同年底,雷烨担任八路军总政治部前线记者团晋察冀组组长,兼任新华社晋察冀分社和《晋察冀日报》特派记者,后调任冀东军分区政治部宣传科长、组织科长等职。

1941年1月25日,日寇在河北丰润潘家峪制造了惨绝人寰的大惨案。惨案发生后,雷烨迅速赶到现场,真实记录下了日寇犯下的滔天罪行。

1943年,雷烨到访晋察冀画报社,画报社主任沙飞等人留他在驻地整理稿件,期间因遭遇日寇包围,英勇牺牲,年仅29岁。

雷烨牺牲后被就地安葬。人们还将墓旁的一棵山杏树命名为“雷烨树”以示纪念。新中国成立后,雷烨遗骨被迁葬至石家庄的华北军区烈士陵园。

战争年代,革命者为防止敌人的报复,往往改名换姓,致使除了墓碑上几行简单的介绍外,雷烨的真正身世多年来一直无从考证。

1986年,在参加一次全国地方志工作会议期间,浙江与会代表项秀文找到来自河北石家庄的高永祯,请求他协助寻找曾在晋察冀参加抗战的哥哥项俊文。从1986年到2001年,高永祯经过多方寻找,最终确定项俊文就是雷烨烈士。

雷烨找到了,对于英雄的追寻并未结束。经过雷烨亲属和热心人士的挖掘和整理,雷烨的形象愈加丰满,散佚的作品不断充实。2024年底,长篇报告文学《远方的“雷烨树”》付梓,成为研究雷烨的最新著作。

如今,雷烨静静地长眠于华北军区烈士陵园的苍松翠柏之间。在他的家乡浙江金华,当年被典卖的祖屋早已修葺一新,成为当地重要的党史教育基地。

在燕赵大地,在婺江之畔,在锦绣中华的各个角落,雷烨的故事被更多人传颂,成为永不磨灭的爱国主义符号。

2003年,在河北省平山县南段峪村雷烨烈士牺牲地,十一户当地村民自发捐资修建了“雷烨烈士纪念碑”,并亲手栽下十一棵柏树。

南段峪天干少雨,村民们当年栽下的柏树已有枯败。不知哪年,烈士的纪念碑旁,一株新柏破土而出,拔节生长。

新华/传真

(《没有结束的寻找》由贵阳日报为您提供,转载请注明来源,未经书面授权许可,不得转载或镜像。)