钱理群近照。

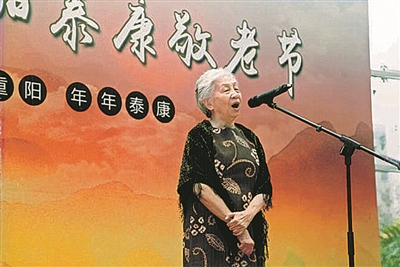

崔可忻在养老社区登台演唱。

《养老人生》书封。

钱理群重回精神基地,与老友戴明贤(左)、袁本良(右)在贵州安顺畅叙。

人物名片

钱理群,1939年1月30日出生于中国重庆市,祖籍浙江杭州,北京大学中文系资深教授、博士生导师,清华大学中文系兼职教授、安顺学院终身教授、中国现代文学研究会副会长、中国鲁迅学会理事、中国现代文学研究丛刊第三任主编。代表作有《中国现代文学三十年》《心灵的探寻》《与鲁迅相遇》《周作人传》《周作人论》《大小舞台之间——曹禺戏剧新论》《丰富的痛苦——堂吉诃德和哈姆雷特的东移》《1948:天地玄黄》等。

钱理群在养老院摔了一跤。

那一夜,因为站不起来,深更半夜的他不想打扰别人,大概是感觉到自己没骨折也不严重,他躺在地板上过了一夜。那一夜他突发奇想——死亡离我越来越近了,我要看一看死亡是什么样子的。

天亮后,他被人扶起来,躺在床上,很高兴,又有了一个新的思考和研究课题了。

这已经不是钱理群第一次摔跤了,其实摔跤对于老年人并不是小事,一位老人因为摔了一跤就此瘫痪不起甚至仓促离世并不新鲜,从2015年7月14日,钱理群和老伴崔可忻决定卖了房子住进养老院至今,已近十年时间。

卖房住养老院,这是个大胆的决定,而且十年前,作为第一批入住那所新建成的燕园养老院的老人,他们可谓是大胆且先锋。从养老院的名字“燕园”就能看出,住在这里的老人,大多是知识分子。他们“摸着自己过河”开始了一趟未知的旅程。这十年间,钱理群经历了不少事:老伴患癌离世、自己患癌……每件事都给他带来不小的冲击,也让他写了好几本关于养老的书。近日,他的又一本新作《养老人生》出版,从2015年入住时“活力养老”的老年探险家,到如今丧妻患病,却依旧想在精力允许的情况下创作更多的作品,钱理群俨然有了完全不同的感想。

以往所知,大众面前那个北京大学中文系教授、研究鲁迅的知名学者钱理群决定“摘掉面具”,因为“别人会忘记你的,那就完全回归到纯真的自我”。

这里不是世外桃源

人到老年,交友不易——这是儿童文学作家金波的感慨。

金波是与钱理群最早一拨入住燕园的老人。他入住养老院之前有过一番设想。人到老年,因为身体或精力的原因,总是力不从心,如果入住了养老院,那么生活上有人照顾,精神上可以结交新朋友,开启一段省心省力的活力养老生活。可一住进去却发现,感受到了完全另一种情况——首先,老人们年老体弱,在这里见到的多是疾病,老人们之间谈论的话题也是体衰甚至死亡,逐渐地他感受到一种无奈和孤独。因为思虑较多,又会生出许多怪异的想法。有焦虑,有怨气,而且找不到人去诉说。直到有一天,他遇到了钱理群。

在一次饭后,他也不知道怎么的就把满腔积攒的烦恼一股脑倾诉给了钱理群。没成想,钱理群听后只是用平缓的语气跟他说:“这里也是个小社会啊。”

这里也是个小社会!一句话,让金波从种种困惑中走出来,也让他反思住进来后的种种不适应而清醒过来。他开始承认,自己就是要在这个“小社会”里度过余生,就是一群无法违背自然规律的老人。无论从前有多少高官厚禄、功名声望,在自己的专业领域取得过多么耀眼的成绩,在养老院,大家都是平等的人。这么想着,金波不再别扭,而是开始参加活动、聚会,结识了更多的朋友,也开始寻找老年生活新的目标。

其实在初入养老院阶段,许多老人都有一定能力寻找自己的新生活。老人们创立了各种活动小组,如舞蹈、爱乐、健身、朗诵、读书会等,还有邻里关怀走廊,每天晚饭后大家都聚在一起,用几分钟的时间打棒操,每天见面、聊天,感情逐渐浓厚,陌生人变成了好邻居、好朋友。

这便是钱理群所说的“摘掉面具”。在《九十岁的一年》里,钱理群读到了这样一句话:“为了你,我已摆脱了自我,不戴面具地践行生活……即我内心最深处的那种生活。”他眼前一亮:这句话道出了养老的本质。除了引发广泛讨论的“精致的利己主义者”这句话,钱理群在许多文章中都在强调一种观点,那就是作为一个人,我们从小到大一直是“戴着面具”生活的——童年、少年要学会“听话”,青年、中年开始步入社会,职业、身份、地位无形之中也成了一种卸不下的面具。当我们作为“群体性”的“我们”存在时,内在有可能会被遮蔽、压抑、不被承认。钱理群在书中写道:“现在老了,退休了,脱离了单位,成了养老院里的一个普通居民,没有头脑、身份、地位的老头、老太”,直到这一刻,才有时间去寻找真正的自己。

从看山是山,到看山不是山,再到看山仍是山,可能这就是许多老人对养老生活的体悟。

我的深情为你守候

钱理群的老伴崔可忻是位医生,在初入养老院时,她反复问丈夫:“这样整天吃吃喝喝,有什么意义?”于是,人老了去哪里寻找生命的意义成了令他们苦苦探索的问题。在退休前,医生忙碌、充实而有成就感的生活令崔可忻比钱理群更不适应老年的孤独感,对此钱理群也无能为力。不过崔可忻是位极有行动力的女性,她想到了结合自己的专业,从医学的角度切入养老问题。她得知北京大学成立了健康医疗大数据中心,便敏锐地察觉到,在老龄化的中国似乎正面临着前所未有的挑战,当然,这也是新的机遇。她立即着手研究关于养老社区结合大数据的设想与建议。

两人为此想法兴奋不已。不过在书中,钱理群也不无遗憾地写道:“我们还是太天真,太过超前了,当时,几乎无人真正理解其重要性,遇到点实际困难,就被束之高阁,最后不了了之。”这使得两人的养老生活遇到了一大挫折。

不过,崔可忻并没有灰心,很快她便发现,养老院的老人们对于医学知识有着浓厚的兴趣,但看病的时候却时常病急乱投医,社会上还有种种针对老年人的保健骗局,她意识到有必要在养老院开展老年医学讲座。她收集了几乎所有的医学教科书,特意购买了一台笔记本电脑,制订了一个详细的教学计划,计划开展100次讲座。不过也因为种种条件限制,遗憾地没有完成。

钱理群形容两人是“屡战屡挫、屡挫屡战”。直到2018年8月,两人几乎同时确诊了癌症。

先是钱理群在北大医院做穿刺检查时,发现了前列腺癌症病灶,接着崔可忻感到胃疼,血糖也突然升高,这是胰腺癌的征兆。在2018年8月20日的日记中钱理群这样写道:“多年来一直担心得癌症,现在这一天还是来了。虽然不见得是绝症,但确实是我住院时预料的那样:我的人生最后一段路,终于由此开始了。”但这些话他并没有跟老伴说,因为他们已经就此讨论过许多次。在住进养老院时,两人就对“钱和死”两件大事达成了一致——钱该花就花,让自己的晚年生活尽量舒服,甚至不惜卖掉房子;对于生死也从不忌讳,用钱理群的话说,自己已经活到八十岁了,“再多活几年少活几年,已经无所谓了”。所以钱理群照样写文章,崔可忻照样唱歌。

一段时间治疗过后,不幸的事情发生了,崔可忻的胰腺癌已经转移到腹腔,留给她的时间不多了。两人做了一个大胆的决定:不再治疗,不求延长活命的时间,只求减少疼痛,有尊严地走完最后一段人生路。

出乎所有人的意料,崔可忻提出,在养老院的春节联欢晚会上举行一场“告别演出”。演出排练期间,她疼得不行,只能吃吗啡,演出当天,她在医院输液到中午1点,换服装、练声,下午4点就站在了舞台上,完成了“天鹅的绝唱”。后来,钱理群写下了《我的深情为你守候》一文,作为《崔可忻纪念集》的序。

圆人生最后一个梦

钱老先生入住养老院的这些年,竟然笔耕不辍,写了十六七本书,500万字,平均每年两本,60万字。樊宝珠是钱老养老院的好邻居,随着大家逐渐熟识,老人们定期举办沙龙,而崔可忻就是第一批居民中最有影响力的“沙龙女主人”。因为崔可忻,樊宝珠认识了钱理群。在樊宝珠眼中,钱理群大部分时间都把自己关在书房里,那一亩三分地是他的精神花园。因此,他也很少参加社区的活动,崔大夫主持沙龙,钱先生便静静坐在客厅的角落,不说一句话,却可以感受到他的投入。

书的最后一章是《圆人生最后一个梦》,钱理群清楚,在80岁后,他逐渐进入了“精神上向顶峰攀登,身体却日渐衰退”的尴尬处境。尽管他盼望“88米寿”时仍然能保持思维活跃和创作丰富,但他心里明白自己已经不可避免地进入老年期的第二阶段:身体与精神的失能,很可能是身体的失能在先——“失能意味着自己已经不能独处、独居,更不可能掌控自己的命运,要受他人支配,即使是出于爱的支配。我这样的独立知识分子是很难想象和接受的”。

2023年,钱理群的安顺之旅、南京之旅,都是回到故乡,钱老趁着还能行动自如,对于家乡涌起了“归属感”的渴望,他对自己的要求是:思考大问题,做小事情。

这人生最后一个梦便是写一本儿童文学。钱理群17岁时就想当一个儿童文学作家,在81岁时与好友金波已经合作完成好几本书,其中也包含着钱理群的养老理念:回归童年,回归自然。金波说他:真是个浪漫的老头儿。

研究了一辈子鲁迅的钱理群在这本《养老人生》的最后,收录了两篇文章,一篇是鲁迅的《死后》,这篇有些阴鸷惊悚的小小说讲述了“我”想象自己死后一段时间内发生的事。另一篇也是鲁迅的,名为《死》,类似杂文,写了鲁迅对于死亡的种种哲学思考。鲁迅对于死的执拗是“我是到底相信人死无鬼的”,又想到有些人死前会希望得到别人的宽恕,对此态度仍旧倔强:“让他们怨去,我也一个都不宽恕。”

钱理群却似乎走向了另一端,他不似鲁迅那样冷峻,而是说:“我是一个可笑的老头儿,我是一个可爱的老头儿。”他打算把这句话刻在墓碑上。好友金波注意到,这两年,大家都说他越来越像弥勒佛了,金波便把自己收藏的铜雕弥勒佛像送给了钱老,而钱老将其放在茶几上,每天面对面对视着。

陈梦溪

(《钱理群的养老人生》由贵阳日报为您提供,转载请注明来源,未经书面授权许可,不得转载或镜像。)