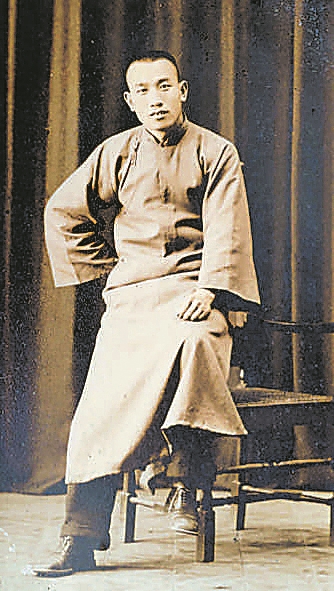

青年时代的王重民先生。

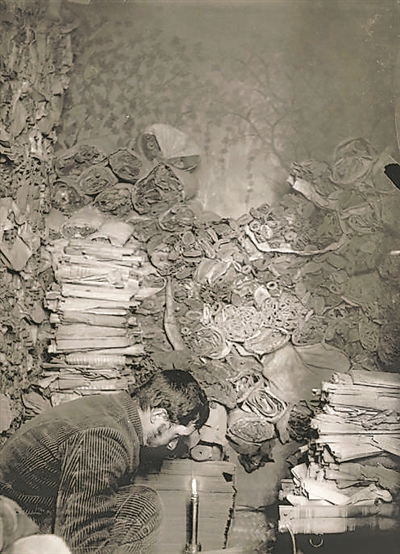

1908年,伯希和花了三个星期在藏经洞里挑选经卷。

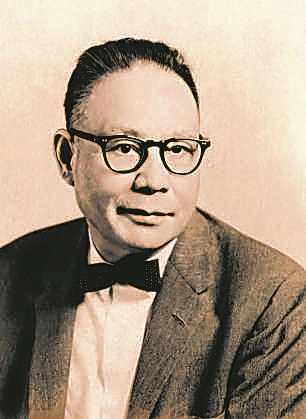

袁同礼先生。

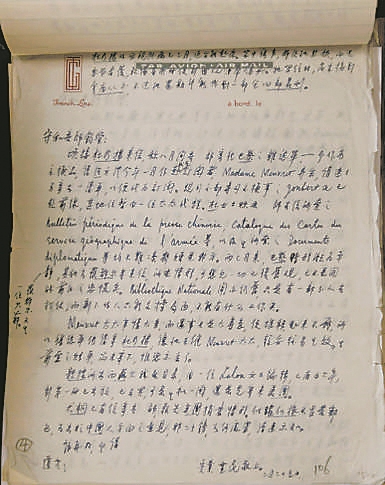

王重民致信袁同礼。

在国家图书馆的敦煌吐鲁番学资料中心,静静存放着13000余张敦煌遗书老照片。这些老照片年逾八旬,涵盖了斯坦因、伯希和所劫敦煌文献中最精华的部分,但照片从何而来,往事如烟,一度被尘封在档案中。

上世纪三十年代,中国最艰难的时刻,王重民、向达等年轻学者走出国门,以交换馆员的身份,与英法汉学家合作共事。旅欧5年,他们节衣缩食、受尽冷眼,终于拍得上万张敦煌遗书照片。

历尽艰辛换来的照片,却在日寇铁蹄下命运跌宕:照片影印出版前夕功败垂成,有的在长沙轰炸中化为灰烬,有的在海外流浪十多年……幸好,劫后余生,老照片终于回归公开时,敦煌“伤心史”早已远去,中国学人也已站在敦煌学研究的中心。

尘封照片

第一次在库房见到13000多张敦煌遗书老照片时,刘波完全没有意识到,这些照片将带他踏入敦煌学学术史研究的大门。

那是他调入国家图书馆古籍馆敦煌文献组的第一年,“这些老照片年头不短了,但在我们古籍馆只能算比较新的文献,每张照片大概有A4纸那么大,品相特别好,甚至没有一点泛黄的痕迹。”

这些老照片拍摄于上世纪30年代,共包含1500余种文献。因研究使用者不多,它们静静地躺在国图库房,时隔多年仍保持着最初的清晰面貌。1984年,20多岁的北大青年荣新江刚开始满世界寻找敦煌的旅程。他到巴黎翻看敦煌卷子,查找归义军史料,发现有的写本被反复借阅,千年纸张经不住人们翻来倒去的折腾,一些带有文字的纸块已然脱落而不知所踪。没想到,回国后,反而在国图珍藏的这些老照片上找到了清晰的文字。

荣新江的这个故事,刘波是后来才知道的。他如今担任国图古籍馆副馆长,不过,初次见到这批老照片时,他还是敦煌学的门外汉,“没有多想,只知道要小心一点,不能把它们弄坏了。”机缘巧合,第二年,国图百年馆庆编纂馆史,刘波负责撰写1931年至1937年的一章。翻阅一件件尘封档案时,一个名字频频出现在他眼前——王重民。

“王重民先生就是上万张老照片的主要拍摄者。”刘波说,从那时起,好奇心驱使着他,搜罗、阅读更多的史料,一段拍摄海外敦煌遗书珍本的往事由此浮出水面。

上世纪30年代,王重民等年轻的图书馆员受北平图书馆(国家图书馆前身,以下简称为“平馆”)馆长袁同礼派遣,前往巴黎、伦敦等地,搜集、整理散落海外的敦煌遗书。5年时间,他们共拍摄照片13000余张。这些照片使国人第一次比较完整地看到了“伯希和劫经”的面貌,成为此后中国学者研究敦煌文献的重要依据。

王重民是北京大学图书馆学系(今信息管理系)创始人,1949年北平和平解放后,曾作为代理馆长,主持革故鼎新之际的国家图书馆。在图书馆学界、目录版本学界,他是毋庸置疑的一代学术大家。1941年平馆善本秘密运往美国保存前,王重民冒险抵达上海,每天潜入法租界,从300箱古籍中精挑细选出100箱善本精华,靠的就是大脑中堪比计算机索引的学术积淀。

王重民还是中国第二代敦煌学人的中坚人物。欧洲访学期间,他为伯希和所劫敦煌卷子编了一整套目录,后来收进他主持编纂的《敦煌遗书总目索引》。这套总目索引,至今仍是许多敦煌研究者的“寻宝地图”。用国家图书馆副研究员李德范的话说,“世界上凡是研究敦煌学的人,没有不利用这本书的。”

遗憾的是,王重民的名字一直以来并非大众关注的热点,更不用说这段海外寻回“敦煌”的陈年往事。

所幸,刘波对往事的探寻并非终点。2017年,国家社科基金重大项目“《王重民全集》编纂”立项。如今,随着项目接近尾声,散藏于国家图书馆、北大信息管理系乃至法国、英国、美国等地的信札、史料汇聚一处,王重民的生平与形象逐渐鲜活生动。而中国学人在国家最艰难的时刻,宁愿饿着肚子受气也要寻回敦煌文献的故事,也走进了更多人的视野。

1900年,八国联军肆虐华夏之时,王道士不经意打开了敦煌莫高窟17号洞窟,数万件4至11世纪的古代写本重见天日。生不逢时,敦煌遗书的命运注定坎坷。自1907年起,英国的斯坦因、法国的伯希和、日本的大谷探险队、俄国的鄂登堡、美国的华尔纳纷纷涌至敦煌,以各种名目劫走了数不清的敦煌瑰宝。国宝散落异乡,中国学者既不可望,亦不可即。

1909年,伯希和到北京,随身携带部分敦煌卷子。不成想消息走漏,国学大师罗振玉带着王国维找上了门。看到伯希和手中的敦煌石室所藏唐及五代人所写木刻本古书,罗振玉大为惊叹:宋代的古籍流传近千年已不容易,何况这些更古老的?

他急忙找人一起抄录文献,一时之间,伯希和在八宝胡同的住处,成了北京的一道学术风景线。中国敦煌学的第一批代表性人物——董康、罗振玉、王国维、王仁俊、蒋斧、叶恭绰等,穿梭往来于八宝胡同,或抄录,或阅读,忙个不停。

作为中国人,抄写被外国人劫取的本国经卷,他们内心深处的“可恨可悲”自不必说。可国家孱弱,他们只能寄希望于伯希和的“善意”,奋笔疾书。敦煌宝藏已经落入外国人手中,研究上不能再落于人后了。

从八宝胡同抄录敦煌文献的第二天,罗振玉就写出了《敦煌石室书目及发见之原始》一文,首次公开向国人介绍敦煌石室宝藏及其发现的情况。中国敦煌学的起步由此开始。

然而,更多的敦煌遗书早已被伯希和、斯坦因运回欧洲。

1910年,商务印书馆编译所所长张元济游历欧洲,渴望一睹伯希和劫取的敦煌卷子。好不容易获得特别参观许可,结果却发现,珍贵的文献被锁在法国国家图书馆东方部的一个“密室”内。重重大门和铁锁保护下,伯希和秘不示人的态度可见一斑。

保管斯坦因所劫文献的大英博物馆东方写本部,态度更是拒人于千里之外。1933年,清华大学教授浦江清曾受平馆委托,与之商量拍摄敦煌遗书中佛经以外的写本,遭到拒绝。浦江清退而求其次,请求入库选取部分写本以便抄录,又被拒绝。馆方只允许他依据目录厅中的编号卡片,限时限量借阅。然而,这些卡片只有编号,一点内容提要都没有,怎么可能从几千件敦煌文书中找到自己想要的内容?浦江清实在没办法,又提出义务为英藏敦煌文献编目,以方便学者利用,最后还是吃了闭门羹。

第二年,浦江清的好友张荫麟途经伦敦,来到大英博物馆。吸取好友的前车之鉴,张荫麟索性不找工作人员借阅,而是站在写本陈列室内,利用展品的更换,逐字抄录了数十种敦煌写本。

张荫麟在大英博物馆抄录敦煌写本的同一年,王重民来到法国,终获法国国家图书馆和伯希和认可,成为第一个在西方图书馆编写敦煌卷子目录的中国学者。伯希和被称为汉学界的“祖师爷”,曾感慨中国人“以德报怨”——相比斯坦因,他对于从中国地盘上拿走那么多宝藏,似乎还知道不好意思。但他“完全没有兴趣培养年轻的汉学家”,与他交往六年的西方汉学家丹尼斯·赛诺曾斩钉截铁地说:“第一眼的和善与亲切绝不是伯希和的主要性格特征。”

貌不惊人的中国青年学者王重民,凭什么打动了伯希和?这就不得不说到王重民的恩师袁同礼先生。

交换馆员

袁同礼主导平馆馆务多年,曾留学美国,在美国国会图书馆实习,是那个年代少有的现代图书馆学人才。更为难得的是,他的朋友圈网罗了一大批知名汉学家,法国的伯希和、德国的钢和泰、瑞典的斯文·赫定、美国的恒慕义和费正清,都频频出现在他的往来信札中。

大概是受益于自己在国外图书馆的经历,袁同礼深知中外交流对于学术研究的意义。他极富远见地意识到,世界一流的图书馆首先需要专业人才,而国外图书馆所藏的中文图书,则需要中国学者帮忙整理。一方缺历练,一方缺人手,何不交换馆员,各取所需?

1930年,平馆与国外各大图书馆的“交换馆员之办法”应运而生。从这一年开始,平馆先后派遣了10余名馆员赴海外访学,美国哥伦比亚大学、德国国立图书馆、美国国会图书馆、法国国家图书馆、牛津大学图书馆,都有袁同礼散播出去的“学术种子”;与此同时,平馆也出现了杜乃扬等欧美图书馆员的身影。

王重民是交换馆员中最突出的一位,亦是袁同礼最得意的学生之一。二人相识于北京高等师范学校(今北京师范大学)的课堂上,彼时,王重民颇有点“成长的烦恼”。

他出生在河北省高阳县的一个农村大家庭。中学毕业后,父亲希望他考取速成班,或是官费学校,以后可以做官,早些赚钱。但王重民受到新文化思潮熏陶,坚信“求学问可以赚大洋的观念是不对的”。父子俩谈不拢,父亲一怒之下,中断了他的经济来源。

为完成学业,王重民只得自力更生,当过家庭教师,做过《益世报》兼职编辑,有时也为报刊撰写文章,用稿酬补贴学杂费。老师们得知他的困难,纷纷出手相助。袁同礼那时任北海图书馆(后并入平馆)馆长,便介绍他课余到馆里兼职。从这时起,王重民的学术和教书生涯再也没有离开图书馆。

他没有辜负老师的赏识。语言文字学家黎锦熙那时在教育部编审处任职,为王重民谋了一件差事——给近年出版的杂志编纂一份国学论文索引。

什么是论文索引?对于今天习惯网络检索的年轻人来说,可能过于陌生了。刘波解释:“编纂索引,就是把当时报刊上刊登的所有关于国学的文章收集起来,按照人名、文章名字编一个索引目录,这样别人就可以很方便地检索。”如果打个比方,“有点像现在的中国知网论文库,只不过那时没办法进行网络检索。”

凭一己之力编纂一份纸质版“中国知网”,可想而知,工作量有多大。然而,20多岁的王重民只花了一个暑假,遍访北平各大图书馆,阅读了近60种杂志,居然完成了涵盖1905年至1925年所有杂志的《国学论文索引》。皇皇五册巨著,详细记录了每篇国学论文的题名、作者及所在杂志的卷数、期数,有的还附有内容摘要。这份“暑假作业”正式出版后,立即成为当时研究国学的重要工具书。

不仅如此,大学期间,王重民还在故宫博物院图书馆编纂过《四库抽毁书提要》,帮助梁启超纂修过《图书大辞典》,甚至出版了专著《老子考》。有了这样亮眼的“简历”,未等毕业,王重民就正式入职平馆。第二年,因工作出色,被袁同礼委以重任,担任平馆编纂委员会委员兼索引组组长。

袁同礼是王重民最早的伯乐,但欣赏他才华的学者还可以列出一长串。胡适晚年对《水经注》研究情有独钟,其缘起就是王重民的一封信。二人往来信件中,与《水经注》相关的就有160余封。

王重民脑袋里到底装了多少古籍?专业是无线电技术的次子王平,曾经一无所知。直到父亲去世后,王平帮助母亲抄录父亲生前的文章,才惊讶地发现,许多字自己居然都不认识,只好照猫画虎地描下来。他不由地感慨,父亲称得上那个时代最强的“电脑”和“搜索引擎”了。

应该是这种堪比电脑的超强能力,让袁同礼将他视为派往法国的不二人选,也让他得到了伯希和等法国学者的认同。

当时,法国国家图书馆收藏了一大批伯希和从东方带回的中文书籍,但馆里却没有懂中文的研究馆员。唯一有能力整理编目的伯希和,忙得无暇分身。如此,2072种约3万册书籍竟被束之高阁,完全无法利用。王重民一来,伯希和迫不及待地把这项紧急任务派给了他。王重民不负众望,如今,他编写的两大册厚厚的目录,仍存放在法图,作为工具书福泽后人。除了中文图书,伯希和及他的老师沙畹收藏的东方拓片,也经王重民之手,第一次有了完整清晰的目录。

不仅完成了“超人的工作”,王重民似乎还继承了恩师袁同礼的社交才能。伯希和异常繁忙,王重民与他的私人交往不算多,但戴密微等其他法国汉学家就不一样了。每周三,戴密微都与王重民会面,两人约定,如果谁有事不能赴约,就写信问候对方或交流汉学讯息。1952年,戴密微出版《吐蕃僧诤记》时,首先感谢的就是王重民。1939年,王重民的儿子王黎敦出生,法国汉学家杜乃扬还帮他物色保姆,而戴密微夫妇则送去了一只婴儿摇篮。

有了伯希和的认可和法国朋友的照顾,阅读、整理甚至拍摄法藏敦煌遗书变得顺理成章。但法国朋友可能不知道,“超人的工作”中,王重民最关心的始终是敦煌遗书。

为平馆拍摄敦煌遗书,这项大工程最初究竟是袁同礼的动议,还是王重民的建言,已经无从考究。但旅欧5年,每次有机会借阅敦煌遗书,王重民总觉“最为快乐”。他的遗孀刘脩业曾回忆:“巴黎如画的风光和繁华的生活,都没有使他陶醉……他把全部精力和心血都倾注在这些(敦煌)写本上。”

而在国内,王重民赴法不足半年,袁同礼已经开始为拍摄敦煌遗书的大项目“拉赞助”,找经费。“袁先生应该早有规划,一开始就不是单纯派人去编目。”刘波推测,用拍照的方式寻回“敦煌”,才是袁同礼派遣交换馆员的核心任务。

清华襄助

通过拍照影印,将流散海外的敦煌遗书寻回,以方便学界利用,中国敦煌学者早就有了这样的愿望。

1910年,罗振玉计划刊印伯希和所得的敦煌遗书,还委托商务印书馆编译所所长张元济,希望在商务出版。那年春天,张元济西行赴欧,在光线暗淡的密室内一睹敦煌遗书真容时,便是为了与伯希和商谈照相出版之事。

当时,张元济只是匆匆浏览了法藏敦煌遗书。让他高兴的是,伯希和不仅口头同意,还提醒他,大英博物馆亦有一批敦煌遗书。这是中国人第一次知道斯坦因劫经的存在,张元济又惊又喜,立刻前往英国。几经辗转,总算见到斯坦因,没想到对方竟也表示答应。

然而,此后的事实证明,斯坦因很可能只是口头应付。伯希和倒是断断续续寄来一些敦煌文献照片,罗振玉悉心整理后,印行了《鸣沙石室佚书》。不过,将英法藏敦煌遗书系统影印的计划,最终不了了之。

直到王重民以“交换馆员”身份赴欧,以扎实的学术功底和超人的勤勉工作取得信任,中国学人盼望多年的影印一事,终于有望实现了。

是的,袁同礼不仅希望拍摄敦煌遗书,还筹划着将这些照片影印出版。但当年不比现在,人人都有智能手机,拍摄高清图片易如反掌。那时,拍照是一件技术性很强的工作,需要雇用专业摄影师、使用专业设备,才能获得质量上乘的照片。

“光是拍摄的费用,初步估计就得5000元,这对当时的平馆来说是一笔巨款。”谁能共同分担这笔巨额款项?刘波在国图的档案中,找到了1935年1月17日平馆致清华大学的一封函件,“馆里与清华大学协商,共同出资,所拍照片各得一份。”

有意思的是,该函末尾的致送机关,先写了“中央研究院历史研究所”,而后抹去,改成了“清华大学”。刘波据此分析:“很显然,袁先生在考虑合作机关时,曾有一段斟酌选择的过程。”

袁同礼最终选择清华大学,应是希望借助陈寅恪的力量。毕竟,陈寅恪作为清华国学院四大导师之一,最懂“敦煌学者,今日世界学术之新潮流也”。刘波解释说:“当年大学要做决定,教授们的意见很重要,陈先生支持做这个事情,学校才可能出钱。”

果然,一星期后,清华大学就发来函复:“敝校对于此举,甚表同意。”不过,因购书经费所剩无几,清华表示只能出1000元,希望以此购得一份影片,而底片则归平馆所有。

经费有了着落,王重民随即开始拍摄。他聘请了一位失业的犹太人当摄影师,此人上午来馆摄影,下午在家洗晒照片,如此每周就可以拍出一百余张照片。王重民本人则每天大致花半个小时,亲自指挥和监督拍摄,以冀减少错误。这样过了一个月,已经拍摄到“数十种国人所未见之秘籍”。

袁同礼原计划尽可能拍摄巴黎所存的全部敦煌遗书。不过,因遗书数量太多,势必不能全部拍摄,王重民不得不选择“于我国文史关系极钜”且“有影印价值者”,优先拍照。幸好王重民在古典文献方面的学问了得,才能在那么短的时间里快速筛选出最有价值的文献。

拍摄进展顺利,王重民却无奈地发现,有价值的文献实在太多了,最初预计的5000元根本不够用。找钱的难题,还得袁同礼来想办法。1935年5月,平馆再次致函清华大学,商议增加拍摄经费。清华又欣然襄助,与平馆各追加了2000元。这些费用用来拍摄法藏敦煌文献应该够了,可是英国还藏有大批敦煌写本。双方合作愉快,商议之后,又各自出资4000元,用于拍摄英国所存的“斯坦因劫经”。

杨丽娟

(《寻回敦煌》由贵阳日报为您提供,转载请注明来源,未经书面授权许可,不得转载或镜像。)