杨军在海昏侯墓椁室顶部。

信立祥在海昏侯墓考古现场。

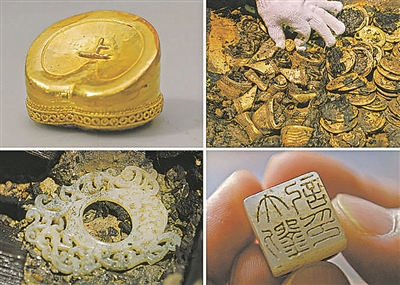

海昏侯墓遗址出土的“上”字大褭蹏金。

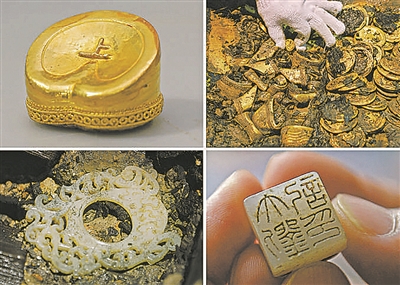

海昏侯墓遗址出土的龙凤纹韘形玉佩。

杨军下盗洞后,为海昏侯墓拍的第一张照片。

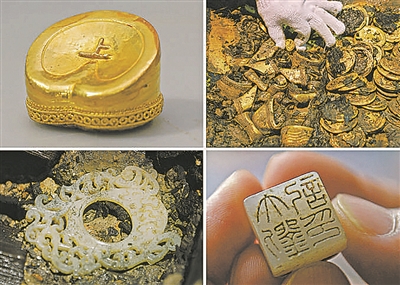

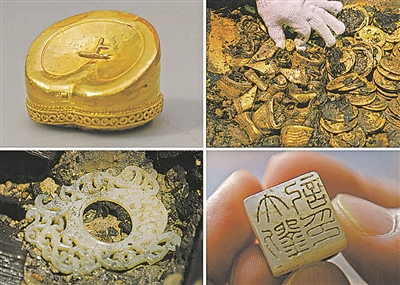

这些都是江西南昌西汉海昏侯墓遗址出土的文物。

“网红废帝”刘贺,仅当了27天大汉皇帝。活着,他是悲催、被嫌弃的海昏侯,死后,他把全部家当埋入墓中。2000年后,大墓苏醒,开棺时,除了一口大白牙,他已腐朽成沫,因而得了个“刘沫沫”的网名。虽然身体化为无形,但一个巨大的西汉宝藏因他留存,他也成了“宝藏男孩”。

从2015年11月刘贺墓发掘,到考古报告进入收官阶段,已近十年。这十年来,考古、文物保护、历史研究全力推进,把刘贺和他的时代反复拆解,令信息滚滚而来,许多谜团解了,又有新的伏笔埋下。

如今,博物馆中的“侯爷墓”尽显大汉辉煌,生前爱物在各展柜里替他“洗白”。不过,要问海昏之谜有解了吗?考古队长说:“可能需要一两代人吧。”

“再晚一天就要被洗劫了”

从滕王阁出发,沿赣江一路向北,直到鄱阳湖畔,便是海昏侯国考古遗址公园。遗址公园对面,一幢简陋的农家小楼,是海昏侯墓的考古队办公室。

考古队租用这栋小楼已14年。从领队杨军的办公室望出去,一座绿油油的小山映入眼帘。14年前,一村民也是在窗口,瞥见这小山,突然觉得有点不对劲。

那时,小山荒草萋萋,人迹罕至,连名字都没有,只是村民口中的祖坟山。村民发现,山顶一株五六米高的杉树边,已经隆起一堆黄土,和旁边二三米高的灌木丛一样高了。

几位村民相约去看个究竟,意外发现土堆旁有榔头、钢钎,还有八宝粥、矿泉水、手套。旁边,一个长方形的洞,深不见底。

这是盗墓!村民们迅速拨打了新闻热线,电视台立即联动江西省文物考古研究院。

杨军接到电话时,正在家里做晚饭。“明天去行不行”,他常年田野考古,疏于顾家,本想在家表现一下。老所长特意提示“是在铁河附近”。一听是铁河,杨军放下了手里的锅铲。

铁河古墓群有大小汉墓100多座,早在1987年就被列为江西省文物保护单位。地方史料有一条记载:“海昏侯刘贺墓在建昌县西北六十里昌邑城内,有大坟一所,小坟二百许。”文献虽未指明具体位置,但在文物普查中,考古队早就高度怀疑海昏侯墓在铁河。

杨军冲出家门,打车到大塘坪乡观西村,那时没有导航,只能边走边问。两个小时后,到目的地,天已擦黑,一看打表价格:270元。

“当地博物馆的工作人员说杨老师你来得好,你赶紧上去看。我说你先借70块钱给我。”一个震惊全国的重大考古发现,就从这尴尬的一幕拉开了帷幕……

一上山,杨军就看出整座山就是封土堆,盗墓贼扔在外面的木头有三四十厘米厚,正是棺椁中的椁木,洞口还挖出了封土中特有的白膏泥、木炭。“我当时就判断,这是一个汉代高等级贵族墓。”

“那盗洞黑黢黢的,往下一看,有点晕,”杨军等到第二天,找打井师傅借了辘轳车,这才坐着吊篮下洞,为防止缺氧,还配备了鼓风机。

还没下到一半,扑鼻而来一阵奇香,“我从来也没有闻过这样的香气,也说不清是木料还是香料的味道”。干考古的都知道,两千多年前的墓葬一般是没有异味的,只有晚近的墓葬才会臭。“这墓不一般,三年后打开椁室,这个香味仍然在,在场的记者、专家和工作人员都闻到了”,为弄清楚香味来源,考古队做了很多工作,至今仍没有定论。

在盗洞底部,杨军拍了海昏侯墓的第一张照片——一摊浑水里,墓道隐约可见。

经测量,这盗洞足有14.8米深,盗墓贼不仅打穿了山一样厚的封土层,还锯开了厚厚的椁板,进入到椁室内部。

汉墓本就有“十室九空”的说法,再加上这么专业的盗洞,杨军不觉心头一紧。唯一可宽慰的是,墓内充满了泥沙,盗墓贼打完洞后,很难在短时间内抽水清理墓室,也许还没得手。

“再晚一天就要被洗劫了。”杨军说,发掘时,在盗洞附近,发现了两块散落的金饼和一副手套,也许他们浑水摸鱼,已经摸走了一些。而且,这伙盗贼在此之前,已经洗劫了旁边的夫人墓。

主墓封土堆上覆盖的杂草、灌木非常浓密,从外观上看,显得比左侧小一些。另外,汉代是以右为尊,盗墓贼们也许没弄明白这一点,还以为左侧墓主更尊贵,所以产生了误判,这才先盗了夫人墓。

保护现场后,盗墓贼消失无踪,此案也一直未破,至今仍是公安部督办的大案要案。

初步查探后,江西的报告在24小时内便上报到国家文物局。三天后,一位重量级大师被派到南昌,为此墓的命运定调。

这位考古学家,仅用一句问话,就让主墓的发掘推迟了三年,也正是他,看出了这大墓在“金玉满堂”之外,更独一无二的价值。

“他活着的时候在哪儿”

这位专家,就是身材魁梧、寿眉飘展的信立祥,杨军早在2002年便认识他。

时年34岁的杨军,正在发掘李渡元代烧酒作坊遗址。一家公司在改建老厂生产车间时,从水泥路面下挖出一口古代水井。随着考古队员的抢救性发掘,遗址发现了南宋、元、明、清至民国及近现代六个时期的遗存,成果极其丰厚。江西省文物考古研究所决定,把这些成果向时任中国历史博物馆学术委员会主任的俞伟超汇报。

为此,老所长樊昌生带着杨军到北京,找到历博考古部主任信立祥,请其代为引荐。众所周知,信立祥是俞伟超的“大弟子”,俞伟超“处心积虑”收徒的故事,在考古界也是一段佳话:

信立祥在北大读历史系期间,正值“十年动乱”,别人都远离俞伟超,可他这位外系子弟,却被这位考古老师的诗人气质所吸引,常找他借书,聊学问。久而久之,北大校园里,经常见他们俩搂着肩膀,信立祥还一口一个老俞的叫。信立祥下棋时,俞伟超不仅跑来观战,还在旁边递烟、支招。

在这种半师半友的关系中,他们俩结下了深厚的友谊。信立祥毕业之后,在河北博物馆工作,也搞发掘。发掘中碰到难题,经常找俞先生请教。俞伟超便领着他围着北大未名湖转,一边转一边讲,讲得非常细致。

后来,恢复了研究生制度,俞伟超首先给信立祥写信,让他报考自己的研究生。信立祥改了行,由历史转向考古,并在俞伟超的安排下,继续去日本深造,成了汉代画像石研究的翘楚。

俞伟超言传身教,杨军见到信立祥的第一印象就是“没架子,平易近人”。

“我记得,那年中国历史博物馆考古部刚买了辆新车。我和我们所长樊昌生上了车后,信立祥让当时在北京的西北大学考古学系主任王建新当司机,带着我们去找俞伟超先生。”杨军那会儿才三十多岁,实属晚辈,初次见到这些专家,免不了小心翼翼。

信立祥非常热心,喊杨军“小杨”,告诉他需要什么考古书籍,尽管来考古部借。在信立祥的帮助下,他们顺利向俞伟超汇报了遗址发掘情况。此后,该遗址获评为2002年度全国十大考古新发现。

2011年,信立祥从北京赶赴南昌时,已经64岁。有这位精通汉墓的老专家坐镇,国家文物局很快批准了抢救性发掘申请,当时,墓主人的身份还是个谜。

按常规做法,鉴于此墓已被盗墓贼盯上,又地处偏僻不易保护,应该直奔主题,发掘主墓。但信立祥却问了杨军一个问题,他说:“一个西汉列侯,他死了葬在这里,活着的时候在哪?他的家人、城池又在哪呢?”

一句话点亮了杨军,他琢磨信立祥这是要对标庞贝古城,进行“聚落考古”。

当时,“聚落考古”还是一种前沿的考古理念。简单说,就是将墓园视为“微型社会”来研究,进行大范围的外围调查和勘探。

在这一理念下复原出的侯国建制,将成为西汉中央与地方关系的活标本,还能填补汉代列侯墓葬制的空白,至于墓内能出什么东西倒在其次了。

此后三年,杨军踏遍方圆5平方公里,干的都是辛苦活儿。“这里离南昌很近,但坐一趟公交到这里,要两个多小时;这里靠着鄱阳湖,但连吃口水都很困难。”杨军说,晚上开会,要跟供电部门打好招呼,请他们不要停电。全国的考古专家来视察,周围找个店吃饭都难,只好把村里平时做红白喜事的厨师请来,到小楼里做几个菜,几十个专家挤在一个小房间里吃。

“对于秦汉考古,我们那时还是‘小白’,现场出现任何问题,都会第一时间找信老指导。信老很忙,手头考古项目多,但我们这边一有问题想找他汇报,他就立马赶来,我总‘逮’着他问。他知识渊博,又诲人不倦。”

一番调查之后,还真不是一座墓那么简单:在被盗墓东北不到2千米的地方,发现了一座面积约3.6平方千米的汉代紫金城城址,也就是墓主活着时候所住的宫殿和城池。而这个墓的墓园,是迄今为止保存最好、结构最完整、功能布局最清晰、拥有最完备祭祀体系的西汉列侯墓园。

西汉侯爷众多,汉初始封侯时就封了425人,惠帝时也有100多人因功封侯,据不完全统计,西汉一代拥有列侯身份的人至少1500人,为什么只有此墓能当此称号呢?

信立祥在一次讲座中说,获此评价要同时满足三个条件:一、埋在自己的封地内;二、保存得比较完好;三、由于政治问题而不被恩准越制。而在已经考古发掘的20几个汉代列侯墓中,能同时满足这三者的,仅此一个。

如今,游客可以站在搭建的高台上,俯瞰这座4.6万平方米的墓园。园内有两座主墓,7座衬葬墓,一座车马坑,祠堂、寝殿等建筑众星拱月,道路和排水系统样样俱全,全面反映了西汉列侯的墓园制度,创下了我国汉墓考古的多个“首次”和“第一”。

“这座墓葬具有标本性意义”,在信立祥心中,破解学术难题的价值,远胜于墓中出土的黄金和五铢钱。

2015年1月6日,国家文物局将此墓上升为“国家工程”,将之与南宋沉船“南海一号”考古并列为2015年国内两个重大考古项目时,看重的也不是“黄金宝藏”。

“鄱阳湖是最大的功臣”

勘探出来的墓园和紫金城城址,让一个在鄱阳湖畔消失了上千年的神秘古城,如同一座东方庞贝,浮出水面。

“沉海昏,立吴城”,是一句在鄱阳湖西岸广为流传的民谣。海昏侯国,原本在鄱阳湖畔的低洼地带,但600多年的繁华后,忽然从历史上湮没了。

史料记载,公元318年,这里曾发生大地震,海昏县等豫章古县曾淹没到鄱阳湖中。在民谣中,海昏国沉入湖底,地势较高的吴城镇(今属永修县)就繁华了起来。

紫金城和这墓园,应该也曾被大水淹过。鄱阳湖生态保护区设立后,这里没有遭到大型工业机械破坏,最终得以完整保留。

这里是不是沧海桑田的海昏国?挖开主墓就清楚了。但考古队克制住解密的冲动,仍按照聚落考古的计划,在外围探索着,仅周边墓坑的发掘,前后就历时两年。

挖出长江以南第一个真车活马的陪葬坑时,连所长樊昌生都“蒙”了。他虽工作多年,却连车马器的名字都说不出来,更别提配件结构了。后来,他们特意从陕西请来技工,才解决了这个难题。

精美的殉葬马车上,车马器具中还有些不是中原的东西,如绘有大角羊图案的马珂,很可能是来自西域。

5辆马车、20匹马的遗骸残迹,也让专家们激动不已,因为汉元帝时颁布了法令,禁止诸侯死后用活物殉葬。这就意味着,此墓至少是汉元帝以前的,而4马拉车是汉代王侯出行的最高等级,这与刘贺的经历都对上了。

从2014年开始,转入对主墓的发掘。7米多高的封土,考古队挖了大半年。揭开最上面一层封土后,大大小小十几个盗洞,让他们有点沮丧。

随着一层层扒开封土,盗洞绝大多数半途而废。只有西北角的一个古代盗洞和2011年的这个现代盗洞还在一直向下延伸。

是不是墓主人设置的机关,挡住了“摸金校尉”?“绝大部分古墓都是没有机关的,”杨军说,“鄱阳湖才是保护海昏侯墓最大的功臣。”

南朝刘宋时期,因为地质变迁,鄱阳湖水南侵,地下水位上升,使海昏侯墓的随葬品泡在水里。杨军暗暗期盼,盗贼能知难而退。

不过,这点侥幸很快变成了失望。在那个古代盗洞里,他们发现了一个五代时期的灯盏。这个灯盏应该是当年的盗墓者遗留下来的工具,到今天也已经成为文物了。

五代距今1000多年,拿着灯盏的小贼,竟一直摸到了主椁室外回廊的衣笥库。外回廊是墓主人放随葬品的地方,衣笥库在外回廊的西北角,盗洞打到了衣笥库,显然是进了外回廊,墓内一定损失惨重。

然而,当厚重的椁板被一一清除时,发掘现场一片惊呼。主椁室里虽然有大量积水,但随葬品密密麻麻,或浸泡在水里,或漂浮在水面上。

到了2015年下半年,大墓的出土文物开始不断被媒体披露。堆积成山的五铢钱、精美的编钟,象征着墓主人身份地位的铜鼎、宝剑、伎乐俑……所有的文物几乎都被裹挟在泥沙中,没有被人动过的痕迹。

那个五代时期的贼,大概明知墓内金玉满堂,但在水中就是找不到通道,只能拿到些衣物。一气之下,他把放衣服的箱子砸碎在盗洞里。

不过还真要感谢这位盗贼,因为他没把箱子拿走,才得以在箱子上发现“昌邑九年造”的文字。杨军说,从那时开始,这个墓葬被确认为海昏侯墓,一直叫到现在。

2011年的盗洞,打在主椁室正中,为什么也没得逞呢?原来,墓主不按常理出牌,并没有把主棺放在正中间。

列侯墓一般有两种情况:第一种为马王堆汉墓类型。墓主轪侯的封地在河南一带,他被派到长沙去做官,最后死在长沙,所以按照长沙当地的楚制进行埋葬,棺在中间;第二种情况是像霍光、霍去病这些有功的大臣,死后为皇帝陪葬,皇帝要赐黄肠题凑、金缕玉衣等葬具、葬服,他们的棺也在墓中间。只有葬在自己封地的列侯,墓是按照汉代“事死如事生”的观念,仿照他活着时候的起居,在地下建了个缩微版。

海昏侯墓的主椁室有50多平方米,西边为会客和读书的“堂”,东边为用于休息的“寝”,主棺放在“东寝”的东北角,而盗洞正好打在东、西两室中间的门道上。盗墓贼大概认为文物还在下面,连椁底板都打穿了两层,却与东边的主棺和西边客堂中的众多珍贵文物擦肩而过。

种种“机缘巧合”,海昏侯墓“逃过数劫”。然而,这又让杨军生出了新的烦恼。

在一张流传甚广的照片中,数十根黝黑色的长条形椁板,一根根并排拼接起来,守护着椁室。杨军蹲在巨大的椁板上,显得非常渺小。他说,“我当时已经预感到会出很多宝贝,但心里一点也不高兴,反而很忐忑,就怕保护不好它们,成了罪人。”

孙文晔

(《解析海昏》由贵阳日报为您提供,转载请注明来源,未经书面授权许可,不得转载或镜像。)