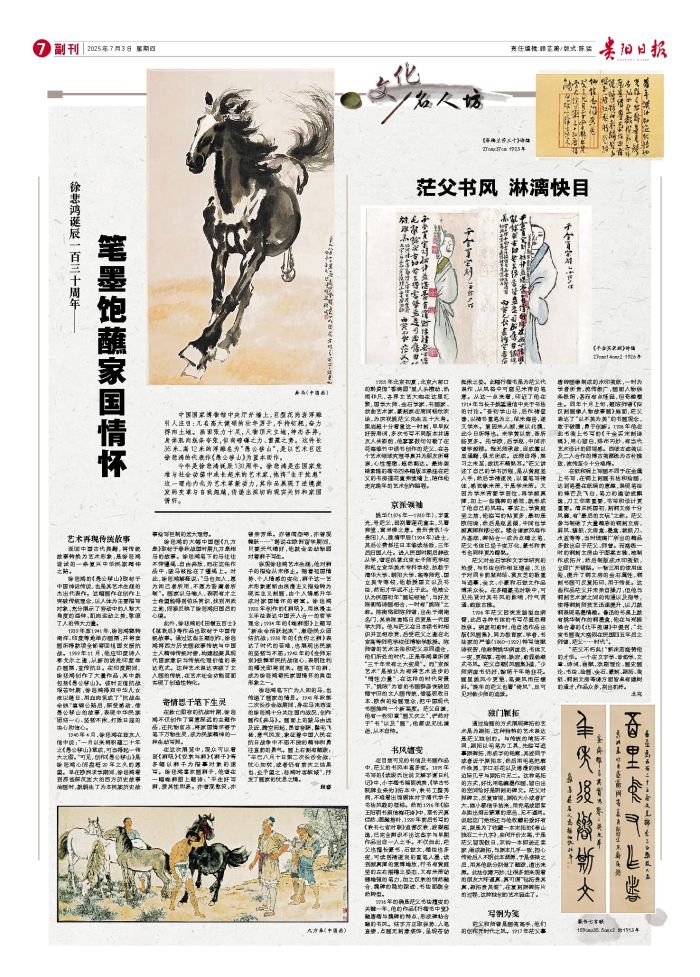

《寿梅兰芳三十》诗稿 27cmx37cm 1923年

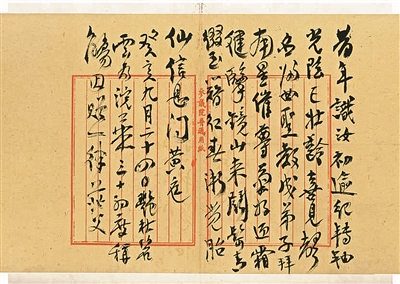

《千金买宋刻》诗稿 27cmx14cmx2 1926年

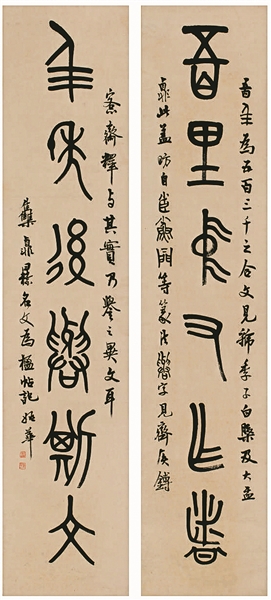

篆书七言联 159cmx35.5cmx2 约1913年

1925年北京初夏,北京六部口的黔菜馆“香满园”里人头攒动、热闹非凡,各界文艺大咖在这里汇聚,国学大师、金石学家、书画家、戏曲艺术家、篆刻家在席间畅饮欢谈,为庆祝姚茫父先生五十大寿。梁启超十分看重这一时刻,早早拟好贺寿词,多次书写不同版本并请友人共斟酌,他寥寥数句勾勒了在花海修竹中读书创作的茫父,在各个艺术领域究理寻真并为朋友所尊崇,心性澄澈、超然豁达。最终装裱素雅的楷书四条幅版本悬挂在茫父的书房莲花盦弗堂墙上,陪伴他走完晚年的艺术创作路程。

京派领袖

姚华(1876年—1930年),字重光,号茫父,因别署莲花盦主,又署弗堂,寓半佛之意。贵州贵筑(今贵阳)人,晚清甲辰(1904年)进士,其后公费派往日本修读法政,三年后归国入仕。进入民国时期后辞政从学,曾经执掌北京女子师范学校和私立京华美术专科学校,执教于清华大学、朝阳大学、高等师范、国立美专等校,他教授国文以及书法,然而才华远不止于此。他被公认为民国初年“画坛领袖”,与好友陈衡恪诗画相合,一时有“姚陈”之称。陈衡恪即陈师曾,出生于湖南名门,其弟陈寅恪日后更是一代国学大师。他与茫父在日本读书时相识并互相欣赏,后受茫父之邀在北京高等师范学校任博物学教授。陈师曾的艺术主张和茫父志同道合,他们所处的时代,正是李鸿章所谓“三千年未有之大变局”。而“京派艺术”是被认为有碍艺术进步的“惰性力量”,在这样的时代背景下,“姚陈”为首的书画群彦突破因循守旧的文人画传统,借鉴吸收日本、欧洲的绘画理念,把中国现代书画推向一个新高度。茫父自谦,他有一枚印章“画又次之”,俨然对于“书”以及“画”,他都说无比谦逊,从不自恃。

书风嬗变

在目前可见的书信及书画作品中,茫父的书风丰富多变。1895年书写的《读段氏注说文解字逐日札记》中,小字楷书端丽流美,《学古书院肄业条约》拓本中,隶书工整秀润,不难看出馆阁体对于清代学子书法风貌的桎梏。然而1916年《临王阳明书庾信梅花诗》中,草书天真烂然、圆融拙朴,1920年前后书写的《隶书七言对联》追溯汉隶,波磔超逸,已完全辨识不出这些字与早期作品出自一人之手。不仅如此,茫父也擅长篆书、石鼓文,楷法也多变,可读到褚遂良的重笔入墨,读到颜真卿的宽博雄放,行书有黄庭坚的左右摇橹之姿态,又有米芾劲健雄强的笔力,加之汉隶的悄然融合,魏碑的隐约踪迹,书法面貌全然转型。

1916年的确是茫父书法嬗变的关键一年,他的作品《行楷书中堂》融唐楷与魏碑的特点,形成碑帖合融的书风。结字方正取纵势,入笔直接,点画无刻意装饰,呈现苍劲挺拔之姿。此幅行楷书是为茫父代表作,从风格中可窥见米芾的笔意。从这一点来看,印证了他在1914年与长子姚鋈通信中关于书法的讨论。“吾初学山谷,后作褚登善,以褚书重笔为之,似米海岳,遂又学米。复因米入颜,兼以北魏,此今日所得也。未学黄以前,吾所临更多。先学欧,后学赵,中间亦曾学颜柳。惟无师承故,自成廪以至通籍,俱无所成。近颇自得,第习之未至,故犹不精熟耳。”茫父讲述了自己的学书历程,是从黄庭坚入手,然后学褚遂良,以重笔写褚体,感觉像米芾,于是学米芾。又因为学米芾要学到位,再学颜真卿,加上一些魏碑的感觉,就形成了他自己的风格。事实上,学黄庭坚之前,他临写的帖更多,最初是欧阳询,然后是赵孟頫,中间也学颜真卿和柳公权。糅合诸家风格作为基底,碑帖合一成为点睛之笔,茫父书体已经千变万化,篆书和隶书也同样更为醇熟。

茫父对金石学和文字学研究的热爱,与书法创作相互增益,又出于对同乡前辈郑珍、莫友芝的敬重与追摹,金文、小篆和石鼓文作品博采众长。在多幅篆书对联中,可见先贤对其书风的影响,行气贯通、韵致古雅。

1926年茫父因突发脑溢血病臂,此后各种书体的书写尽显恣肆放纵。病废初愈时,他自选作品出版《风画集》,同为教育家、学者、书法家的严修(1860-1929)特写信赋诗祝贺,他称赞姚华病废后,书体又一变,更深厚、苍润、跌宕,愈显杨凝式书风。茫父自题《风画集》道,“少师病废书仍好,翰简千年艳韭花。画里姚风今更绝,笔兼风雨任横斜。”晚年的茫父也署“倚风”,足可见对杨少师的追崇。

独门颖拓

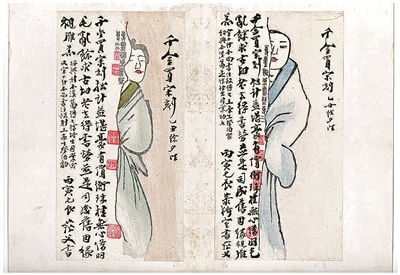

通过绘画的方式展现碑拓的艺术是为颖拓,这种独特的艺术表达是茫父独创的。与传统的响拓不同,颖拓以毛笔为工具,先临写追摹原碑拓,形成字的轮廓,其迹同于或者近于原拓本,然后用毛笔把廓外涂黑,字口石花以及漶漫的残破边际几乎与原拓片无二。这种笔拓的方式,好比用笔蘸墨作画,留白出的空间恰好是阴刻的碑文。茫父对照碑文,反复审视,原拓大小或者扩大、缩小都信手拈来,用秃笔或团絮点染出烟云蒙罩的底色,无不逼肖。说起这门绝活还与他收藏的爱好有关,原是为了收藏一本宋拓的《泰山残石二十九字》,奈何开价太高,于是茫父留观数日,双钩一本即送还卖家,做成颖拓,与原本几乎一致,担心传给后人不明此本渊源,于是装裱之后,用其他纸分别做了题跋,道出来源。此法创意巧妙,让很多前来观看的朋友大呼逼真,真可谓“毡拓贵其真,颖拓贵其假”,在复刻原碑拓片的过程,这种独创的艺术诞生了。

写铜为笺

茫父和师曾是画笺高手,他们的创作开时代之风。1917年茫父摹唐砖画像制成的水印笺纸,一时为学者所贵,流传极广,画面人物线条极简,甚而有点怪诞,但奇趣横生。同年十月上旬,题陈师曾《拟汉刻画像人物故事画》扇面,茫父表达了“以不美为美”的书画观念,敢于破圈,勇于创新。1926年他在此书笺上书写的《千金买宋刻诗稿》,用心留白,排布巧妙,有当代艺术设计的即视感。西域古迹笺以及二人合作的博古笺都极为古朴雅致,流传至今十分难得。

在纸和绢上写画不同于在金属上书写,在铜上刻画书法和绘画,达到笔墨在纸绢的意趣,表现笔法的锋芒及飞白,笔力的遒劲或飘逸,刀工非常重要,书写和设计更重要。清末民国初,刻铜文房十分风靡,有“最后的文玩”之称。茫父参与制做了大量精彩的铜刻文房,屏风、镇纸、文房盒、墨盒、裁纸刀、水盂等等,当时琉璃厂所出的精品多数出自于茫父、师曾。而盛极一时的铜刻文房由于图案古雅,被制作成拓片,然后制版成水印笺纸,立即广开销路。一物三用的使用体验,提升了铜文房的金石属性,铜刻书画可反复拓印,用于传世。这些作品茫父并未亲自操刀,但他与铜刻艺术家之间的沟通以及指导,使得铜刻师技艺迅速提升,以刀就铜表现笔墨情趣。鲁迅的书桌上就有姚华制作的铜墨盒,他在与郑振铎合著的《北平笺谱》中提到,“北京书画笺大盛则在民国四五年后之师曾、茫父……时代”。

“茫父不朽矣!”郭沫若盛赞他的才华。一个在文字学、音韵学、文章、诗词、曲赋、戏剧理论、画史画论、书法、绘画、金石、篆刻、颖拓、笺纸、铜刻文房等诸方面皆卓有建树的通才,作品众多,别出机杼。

北宛

(《茫父书风 淋漓快目》由贵阳日报为您提供,转载请注明来源,未经书面授权许可,不得转载或镜像。)