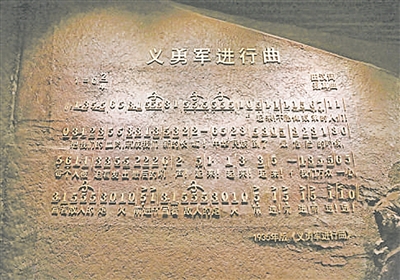

中国沈阳九一八纪念馆中的《义勇军进行曲》简谱。

古代军歌演奏乐器之一——排箫。

抗美援朝纪念馆墙上的《中国人民志愿军战歌》。 资料图片

敦煌壁画中展现中国古代军歌巅峰之作《秦王破阵乐》的画作。

今天是“八一”建军节,嘹亮的军歌在祖国大地唱响,以此致敬保家卫国、无私奉献的“最可爱的人”。军歌中奏响的音符,如同一声声前进的鼓点,雄浑激越又壮阔豪迈。它不仅代表着一支军队的阳刚之气和铁血忠魂,也凝聚着一个民族的坚强和不屈。

军歌,顾名思义,就是军队之歌。广义上说,凡是歌词中包含军旅元素,或者被广大军人所喜爱、所传唱的,都可以算是军歌。常见的优秀军歌往往曲调激昂、节奏铿锵,令人热血沸腾,不但可以鼓舞士气,也能增强军队的凝聚力。

我国古代流传下来最早的军歌出自《诗经》。那时的诗都是能唱出来的。当这些诗歌在军中被吟唱出来,便有了军歌意味。

例如《诗经》中的《国风·周南·兔罝(jū,泛指捕捉鸟兽的网)》,表面上是在讲述诸侯打猎的场景,赞美捕猎人威武雄壮。但古代诸侯打猎,都是大队人马,与打仗非常类似。赞美猎队雄壮,也就是赞美军队勇猛。“赳赳武夫,公侯干城。”这是说猎队中的“武夫”是诸侯的盾牌与城堡,和今天赞美军队是国家的长城一样。据后人分析,周天子征集诸侯联军时,就会唱这首歌。再如《小雅·六月》记述了公元前823年,周宣王派大臣尹吉甫带兵讨伐猃狁(音xiǎn yǔn)部族的过程。诗歌先是描述猃狁入侵的嚣张气焰,又讲周军装备的精良,人马的强壮,然后讲述尹吉甫智勇双全,将士同心奋战,痛击猃狁,最后得胜归来,天子重赏,酒宴庆贺。这可以称得上是当时扬周王朝军威的一首军旅歌曲。

《诗经》中最著名的一首军歌,还得数《秦风·无衣》:岂曰无衣?与子同袍。王于兴师,修我戈矛,与子同仇!岂曰无衣?与子同泽。王于兴师,修我矛戟,与子偕作!岂曰无衣?与子同裳。王于兴师,修我甲兵,与子偕行!

这首军歌节奏明快,充满慷慨之气,没有帝王将相的威仪,没有君子佳人的温情,有的只是战友之间同甘共苦、同生共死的敌忾之义,堪称铁血军歌。据记载,公元前506年,吴国与楚国打仗,吴军攻克楚国首都,楚昭王逃难在野。楚国大臣申包胥前往秦国求援。秦哀公最初犹豫不决,申包胥就在秦国宫廷靠着柱子哭泣,一连7天不吃不喝,终于感动了秦哀公。秦哀公亲自唱诵《无衣》这首歌,随后出兵救楚,一举打退了吴军。想象彪悍勇猛的秦军唱着《无衣》投身战场,确实令人热血沸腾,因此它也成为流传千年的“战歌”。在近些年央视《经典咏流传》节目现场,中国武警男声合唱团还演唱过这首歌,无数观众被团结一心、共御外敌的高昂士气和英雄气概所感动。

传说中的大汉军歌

汉朝时,一些少数民族乐器传入,出现了“短箫铙歌”,又名“鼓吹曲”,就是用鼓、铙、笳、角、排箫等打击乐器和吹奏乐器来演奏音乐,并可以配歌词唱诵。这些乐曲有的用于皇家祭祀典礼,有的用于军中演奏,算是早期的官方军乐。

汉武帝时,大汉先后击败匈奴,收复南越,凿通西域,使得华夏成为东亚第一强国。公元前2世纪末,大宛进贡汗血宝马,汉武帝见之大悦,作《天马歌》:“太一贡兮天马下。沾赤汗兮沫流赭。骋容与兮跇(音yì,意为跨越)万里。今安匹兮龙为友。”汉武帝借物抒怀,表达了远大的政治抱负。有一种说法称,此曲后被编为大汉军歌。

汉末三国时期,鼓吹曲进一步发展。曹魏、孙吴都有各自的鼓吹曲。《魏鼓吹曲十二首》中,很多是讲曹操早年征战的丰功伟绩。例如,第一首《初之平》,总述曹操起兵汉末乱世,天命所归。第三首《获吕布》,讲述曹操擒杀吕布。第四首《克官渡》,讲述曹操在官渡之战打败袁绍。这些在汉鼓吹的基础上改编的作品,语句浅显易懂,讲述曹操的诸多战绩,很有军歌的风范。同时期孙吴的十二首鼓吹曲中,也有很多军旅题材。如第一首《炎精缺》和第二首《汉之季》分别讲述孙权父亲孙坚在东汉末年镇压变乱和讨伐董卓的战绩,第四首《伐乌林》介绍孙权任用周瑜,在赤壁之战大破曹操的战绩,都可以视为扬孙吴军威的军歌。

公元4世纪至7世纪的东晋南北朝,是数百年的战乱之世。烽烟滚滚,军歌也得到发展。一方面,各国的鼓吹曲依然作为正统军歌,有诸多描述本国君主或将帅赫赫武功的内容。另一方面,文人和民间文学中军事题材也层出不穷。加上北方少数民族政权南下,游牧部族的文化风俗融入,军歌元素更为丰富。

如著名的北朝民歌《敕勒歌》:“敕勒川,阴山下。天似穹庐,笼盖四野。天苍苍,野茫茫,风吹草低见牛羊。”史书记载,公元546年,东魏权臣高欢率兵进攻西魏,损兵大半,撤退途中,军中谣传高欢中箭将死。高欢为了安定军心,带兵设宴款待部下,命将领斛律斤唱《敕勒歌》,自己跟他和声。听着熟悉的旋律,军心安定下来。可见,《敕勒歌》是一首在当时真正发挥了军歌价值的歌曲。

南北朝军人能歌善舞绝非个例。公元564年,北齐重镇洛阳被北周10万大军围困,齐武成帝高湛命各路大军前去解围。高湛的侄儿,年仅24岁的兰陵王高肃亲率500精骑,冲入周军重围,直抵洛阳要塞金墉城下。高肃相貌俊美,担心敌人因此小看他,他特意戴上一个铜面具。他冲到城下后,摘下面具,守城的将士一看是他,于是齐声欢呼,军心大振,最终解了洛阳之围。为了歌颂他,将士们集体创作了《兰陵王入阵曲》,悲壮浑厚,古朴悠扬,成为了古代军乐的代表性作品之一,流传广泛。

戚继光作《凯歌》 万众一心大破倭寇

唐朝最著名的一首军歌诞生于唐初。唐高祖李渊在位时,其次子秦王李世民打败叛军刘武周。将士们用军歌的旧曲填入了新词,为李世民唱赞歌,这就是大名鼎鼎的《秦王破阵乐》。后来,李世民登基后,亲自把这首乐曲编成了舞蹈,再经过宫廷艺术家的加工、整理,成为了富丽堂皇的大型乐舞,文武百官及外国宾客观后均激动异常,被称作“大唐第一战歌”。这首曲子在唐朝流行了近300年,被视为中国古代军歌的巅峰之作,至今,仍被保留在人类非物质文化遗产代表作《西安鼓乐》的曲目中。

五代乱世,后唐庄宗李存勖也擅写军歌。据《五代史补》记载,庄公“雅好音律,又能自撰曲子词”。他带兵打仗时,自己写了军歌传授给各部队,等到战场上双方陷入混战,不分胜负时,“马头才转,则众歌齐作。故凡所斗战,人忘其死”。李存勖用军歌在战场上激励斗志,已经非常接近现代军歌的作用了。

宋朝先后与辽、西夏、金、元等强大的少数民族政权并立,征战频繁,军歌应用也很广泛。宋朝本身有体制内的军歌,如鼓吹曲以及宋太宗仿照唐《秦王破阵乐》所作的《普天乐》,记述了他征服北汉的功绩,成为御制军歌。宋朝各部队中还有一些自己的歌谣。据史料记载,南宋水军操练时,桨手齐唱《江南破》作为号子。

另一方面,宋朝不少著名词人也有许多忧国忧民的边塞、军旅作品,其中很多也被编成军歌。北宋名臣范仲淹在西北统军对抗西夏时,写下《渔家傲·秋思》:“燕然未勒归无计。羌管悠悠霜满地。人不寐,将军白发征夫泪。”这首词曾在边军中传唱多时。南宋的岳飞,一曲《满江红》慷慨激昂,在后世成为爱国主义的象征。直到抗日战争时期,爱国将士依然把《满江红》作为鼓舞斗志的军歌。

比岳飞晚几十年的南宋豪放派词人辛弃疾,曾经参与抗金斗争,甚至上演50骑冲入5万人大营,生擒叛徒,策反1万多人的壮举。他在《破阵子》中写道:“醉里挑灯看剑,梦回吹角连营。八百里分麾下炙,五十弦翻塞外声。沙场秋点兵。”通过描绘军旅生活场景,展现出军人的豪放风格与爱国情怀,赋予了它军歌的特质。

明朝时的军歌风格更加通俗化,还诞生了一首“气吞万里如虎”的军歌,那就是著名将领戚继光所作的《凯歌》。这是戚继光在浙江练兵剿灭倭寇时编写的。歌词浅显易懂,既强调了官兵团结,遵守军法,号令严明,又指出当兵参战的意义是报效天子,拯救百姓,杀尽倭寇。说到戚继光抗倭,不得不提到队伍的阵型——“鸳鸯阵”,每个鸳鸯阵合计12人,相当于现代1个班。开战的时候,每个小阵的长短兵器,对逼近的倭寇多层次杀伤,小阵与小阵之间又根据战斗局势组成大阵。这种作战模式之所以面对倭寇坚不可摧,是因为其对士卒之间的同心协力要求很高。戚继光创作的这首凝心聚力的《凯歌》,使戚家军万众一心,创造出多次大破倭寇的战场奇迹。

清代也有军歌代表作。治军有方的曾国藩曾编写了不少通俗易懂的歌谣,让士兵传唱。比如《陆军战胜歌》有1000余字,讲了扎营、打仗、行军、军规、军器、训练六方面内容,最后总结成一曲歌谣:“这个六条句句好,人人唱熟是秘宝。兵勇甘苦我尽知,生怕你们吃了亏。”凭借军歌的教导,湘军在半个世纪里成为中国军队的中流砥柱。

嘹亮的革命军歌激荡爱国浓情

军歌也与人民军队相伴而生。1927年,中国共产党八一南昌起义后首次建立了人民自己的军队。《三大纪律八项注意》将这支军队与旧军队完全区分开来。之后的《红军进行曲》《冲锋歌》展现了红军的无敌军威,《八月桂花遍地开》《当兵就要当红军》歌颂了军民鱼水情。

1937年,日本发动全面侵华战争,英勇不屈的中华儿女奋起抵抗。《义勇军进行曲》《大刀进行曲》《游击队歌》《在太行山上》《黄河大合唱》《团结就是力量》等,凝聚了中国亿万人民澎湃的战斗热血,誓将侵略者埋葬在神州大地。

1949年新中国成立,中华民族最危急时刻的军歌《义勇军进行曲》成为国歌。之后,新的优秀军歌不断涌现。抗美援朝时期,志愿军将士高唱“雄赳赳,气昂昂,跨过鸭绿江”的《中国人民志愿军战歌》,赴朝作战,保家卫国。《英雄赞歌》等歌曲不但在荧屏上塑造我军之魂,也在现实中唱出华夏儿女的英武之气。《我的祖国》更是用充满柔情的语调唱出了浓烈爱国主义的铿锵心声。

上世纪八九十年代,《说句心里话》《当兵的人》《一二三四歌》等优秀军歌,不仅引发战士们的共鸣,更让普通民众体会战士们的心声,对人民军队充满热爱和钦佩。

进入新世纪,中国人民解放军的实力更加强大,互联网、信息化带来的文化建设蓬勃发展,涌现出各种风格的军歌。2019年阅兵式上的《钢铁洪流进行曲》便是其中的代表。

一首首嘹亮的军歌,始终伴着中国军人有力的步伐,在人们心中激荡澎湃。

杨益/文 北日/图

■相关链接

军歌趣事

流行军歌被填词成儿歌传唱

儿歌《两只老虎》家喻户晓:“两只老虎,两只老虎,跑得快,跑得快,一只没有耳朵,一只没有尾巴,真奇怪!真奇怪!”然而,许多人不知道的是,这首儿歌在我国曾有另外一个版本。

上世纪20年代,国民革命军建军后,为了鼓舞士气,黄埔军校的教官们借用了法国儿歌《雅克兄弟》朗朗上口的曲调,创作了《国民革命歌》:“打倒列强,打倒列强!除军阀,除军阀!努力国民革命,努力国民革命!齐奋斗,齐奋斗!”因为简洁明了、朗朗上口,很快流行开来。

《国民革命歌》的影响力很大,国民政府一度宣布将其作为代国歌。北伐军在《国民革命歌》的歌声中击溃军阀吴佩孚、孙传芳,占领武汉三镇,并于1927年2月在武汉设立国民政府正式办公。时人赞誉《国民革命歌》道:“我国当一九二五年大革命发动时,以一席国民革命歌,卒能使一般民众,无论男女老幼,个个能唱,因此革命的思想,借以贯通,北伐的事业,赖以完成。”

后来,这首歌被多次重新填词,其中一首就是深受小朋友喜爱的《两只老虎》。

浪漫军歌

跨越国界的《喀秋莎》

第二次世界大战给全人类带来了巨大的伤痛。苏联付出惨重牺牲,顶住了德国法西斯的疯狂攻击,最终埋葬了希特勒的野心。战争期间,苏联涌现出一批优秀军歌。如《神圣的战争》是在苏德战争爆发后的几天内写出的,亚历山大歌舞团在莫斯科的火车站不断演奏,送走一批又一批奔赴前线的苏军。《莫斯科保卫者之歌》是在莫斯科保卫战的关键时刻谱写,表达了红军战士与首都共存亡的决心。

《喀秋莎》是苏德战争爆发前创作的作品,歌词描绘了少女喀秋莎对边防战士的思念,旋律兼具忧伤与力量感。1941年苏德战争爆发后,莫斯科工业学校女生在送别士兵时演唱此歌,随后迅速在前线流行。士兵将其视为情感寄托,甚至为虚拟的“喀秋莎”写诀别信,歌词中“保卫祖国”的意象与战争语境高度契合。因此,尽管歌词中无直接战斗的内容,但因其通过温柔的情感表达,反而更深刻地触发了士兵的斗志,从而在战争中广泛传播并起到激励作用,后来被人们赋予军歌属性。

不仅苏联红军唱着这首歌浴血奋战,其他同盟军战士也喜欢唱,甚至不少德军士兵也喜欢。后来,《喀秋莎》传到全世界很多国家,红遍全球。

西方军歌

军歌成国歌的《马赛曲》

1792年4月,正值法国大革命陷入危机,爱国军官兼诗人、音乐家德·利尔饱含热情谱写了一曲《莱茵军团战歌》:“前进,祖国的儿郎,光荣的时刻已经来临……”3个月后,马赛的义勇军高唱着这首歌开进巴黎,迎战入侵的反法联军,这首歌因此又被称为《马赛曲》。它在1795年被定为法国国歌。拿破仑称帝和波旁王朝复辟时期一度被取消,到1879年重新定为法国国歌至今。

(《军歌 激越豪迈凝军魂》由贵阳日报为您提供,转载请注明来源,未经书面授权许可,不得转载或镜像。)