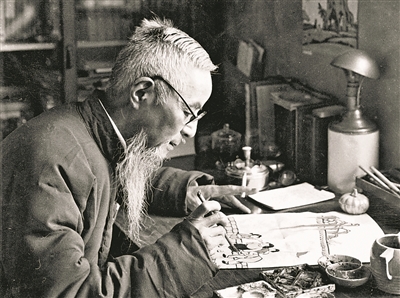

丰子恺

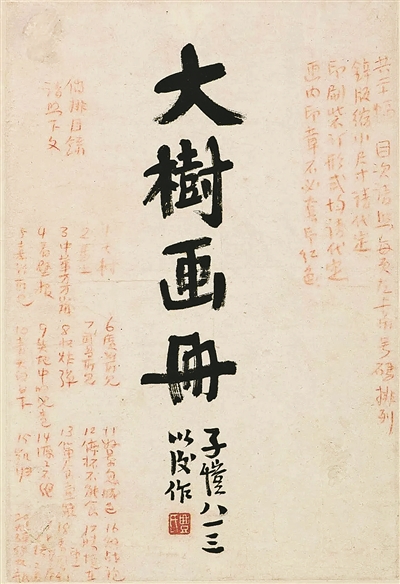

时隔7年再度公开展出的“大树画册”封面。

“山河万里——丰子恺抗战漫画作品展”展览现场。

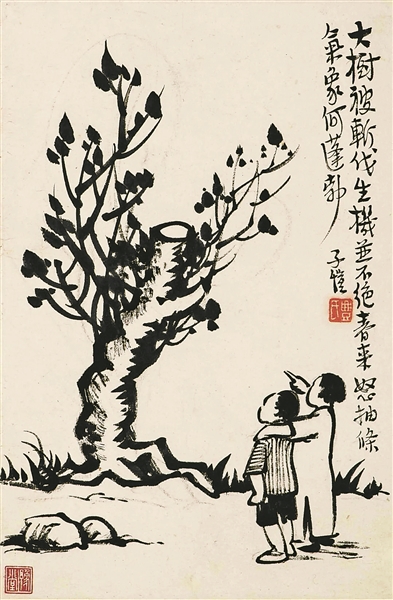

漫画作品《大树怒抽条》。

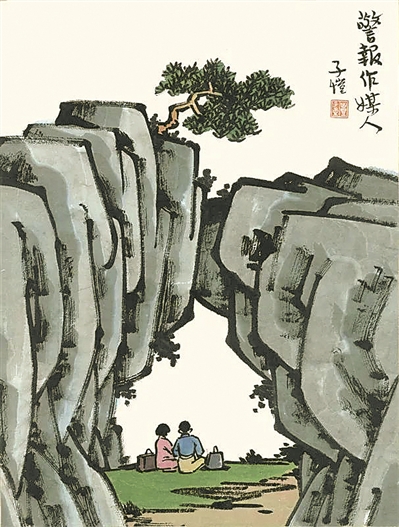

丰子恺在贵州创作的《警报作媒人》。

贵阳日报融媒体记者 郑文丰 文/图

日前,贵州画院(贵州美术馆)、丰子恺研究会以一场“山河万里——丰子恺抗战漫画作品展”,纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,缅怀中国现代漫画艺术的开创者丰子恺先生逝世50周年。在贵州美术馆现场展出的50幅抗战题材漫画作品,分为三个板块:“宁当流浪汉,不做亡国奴”“以笔当刀”“中国就像棵大树”,不仅展示了丰子恺的爱国热忱、文人风骨,更是为了铭记历史、缅怀先烈。

1937年11月,在日寇的炮火声中,在“宁做流浪汉,不做亡国奴”的誓言声中,丰子恺告别家乡浙江省桐乡市石门镇的缘缘堂,携亲族老幼十余人开启了“避寇西行”的流亡之旅。一群人中,有七十多岁缠小脚的岳母,还有逃难途中出生的小儿。一路西行,辗转江西、湖南、湖北、广西、贵州等地,最终抵达重庆,直至1947年返乡。

十年间,走过十多个省,行程近两万里。这一路上的所见所闻,丰子恺都用笔记录了下来、画了下来,堪称“艺术的抗争”,留下了宝贵的“抗战艺术”。这些文章与绘画,有两条主线:一条是“拿五寸不烂之笔来参加抗战”,宣传鼓动抗日、记录可歌可泣的全民抗战;另一条是对老人的敬重和对孩子的教育。

值得一提的是,1939年12月至1942年11月,丰子恺先生全家曾在贵州三年,他一如既往地创作了大量抗战题材漫画作品,编绘6册漫画全集,其中有《战时相》专辑,与弟子合编《抗战歌曲》两册。在遵义,他亲自走上街头,指导青年在闹市区绘制巨幅抗战宣传画。在战火纷飞的年代,贵州护佑了丰子恺先生及家人,他也以艺术创作回报这片热土。

“宁做流浪汉,不做亡国奴”

丰子恺一生与“湾”有缘:出生于浙江桐乡的石门湾;早年来上海创办立达学园,居上海虹口的江湾;后又曾住过嘉兴的杨柳湾,故世人称其为“三湾先生”。1926年,丰子恺在上海江湾所租借的房子里接待恩师弘一法师,说起为自己寓所命名的事。弘一法师命其在小方纸上写了许多喜欢而又可互相搭配的字,团成许多小纸球后抓阄。丰子恺随即抓了两次阄,居然都是“缘”字,于是定其堂名为“缘缘堂”,并请法师题写了横额,此即“缘缘堂”之名最早的由来。此后不论迁居嘉兴抑或迁居上海,“缘缘堂”横额皆与其形影相随。而丰子恺则自称“缘缘堂主人”,出版第一部散文随笔集时,也以《缘缘堂随笔》冠名,“缘缘堂”遂成为他享誉海内外文画风格的精神象征。

1933年,丰子恺在家乡石门湾的老家旧宅后营造“缘缘堂”:“缘缘堂构造用中国式,取其坚固坦白。形式用近世风,取其单纯明快。一切因袭、奢侈、繁琐,无谓的布置与装饰一概不入。”缘缘堂整体正直、高大、轩敞、明爽,堂前屋后春夏秋冬四景流转。“秦始皇要拿阿房宫来同我交换,石季伦愿把金谷园来和我对调,我决不同意。”丰子恺此语,足见缘缘堂在其心目中地位之高。

1937年“八·一三事变”,上海淞沪会战爆发,浙江杭州遭遇空袭。丰子恺将杭州租屋处的书籍器物运回故乡石门湾缘缘堂,以为“我们这里总是不要紧的”。这一年的11月6日上午,他照例坐在缘缘堂书斋,起稿《漫画日本侵华史》。书稿的体例形似其《护生画集》,一页说明与一页图画相对照,将自明代倭寇扰海岸直至“八·一三事变”之间的日本侵华事件一一描写为图画,“以最廉价广销各地,使略识之无的中国人都能了解,使未受教育的文盲也能看得懂”。这一项计划是“八·一三事变”以后决定的。当天中午,石门湾传来飞机轰鸣声,一架日本双翼侦察机从低空飞过,之后又来了轰炸机。日寇看准了这个小镇不设防,对平民百姓进行轰炸屠杀。这一天,缘缘堂虽未中弹,镇上居民却被炸死三十余人。丰家收拾衣物,在傍晚的细雨中辞别缘缘堂,并于11月21日携亲族老幼10余人离开了故土。

“我出走是很犹豫的、很反复的,是舍不得的,我的书都在那里啊!我为什么最后下决心带着全家逃亡,把‘缘缘堂’丢掉了、不要了呢?”在回忆中,丰子恺抛下了视之为生命、整个物质的财产、精神的财富的“缘缘堂”,立下了“宁做流浪汉,不做亡国奴”的誓愿,踏上了逃难之路。

从此,“三湾先生”离了“三湾”,“缘缘堂主人”离了“缘缘堂”,一路辗转流徙,经杭州、桐庐、兰溪、衢州、常山、上饶、南昌、萍乡、湘潭、长沙、汉口,以至桂林,后又来到都匀、遵义,定居重庆。

1938年2月9日,丰子恺在江西萍乡获悉,石门湾缘缘堂已全部焚毁,其心痛在所难免。他在《还我缘缘堂》一文中写道:“我已同这房屋十分稔熟。现在只要一闭眼,便又历历地看见各个房间中的陈设,连某书架中第几层第几本是什么书都看得见,连某抽斗中藏着什么东西都记得清楚。现在这所房屋已经付之一炬,从此与我永诀了。”但他想得更多的,“不是和房子永诀的悲哀,却是毁屋的火的来源”,“倘若是我军抗战的炮火所毁,我很甘心。堂倘有知,一定也很甘心……倘是暴敌侵略的炮火所毁,那我很不甘心,堂倘有知,一定更不甘心。料想它被焚时,一定发喑呜叱咤之声”。他的画作《积尸数十万,流血三千里。我今亦破家,对此可无愧》,表达了这种同仇敌忾的情感。

“拿五寸不烂之笔来参加抗战”

“抗战以前,我的画以人物描写为主,而且为欲抒发感兴,大都只是寥寥数笔的小幅……抗战军兴,看见高山大水,眼光渐由人物转注到山水上,笔底下也渐渐有山水画出现,画纸渐渐放大起来,用笔渐渐繁多起来。”1942年11月,丰子恺在重庆夫子池举行首次个人画展,他在《画展自序》中陈述了自己从江南水乡走出,走向大山大水后绘画风格、题材的变化。概言之,其画以抗战军兴为转机,“已由人物主变为山水主,由小幅变为较大幅,由简笔变为较繁笔,由单色变为彩色了”。

更为重要的是,抗战的烽火为丰子恺的绘画理念注入了新的内涵。众所周知,丰子恺漫画风格的代表作为《护生画集》。《护生画集》中所画的都是爱护生灵的画,其两大主要思想是“戒杀”和“护生”,致力于“以艺术作方便,人道主义为宗趣”,通过简单易懂的漫画与文字来向大众传递珍惜生命、爱护动物、保护环境等意趣,认为“爱护生灵,劝戒残杀,可以涵养人心的‘仁爱’,可以诱致世界的‘和平’”。一如《画集》序文所言:“护生”就是“护心”。

日本侵华生灵涂炭,文艺界提倡“救国杀敌”,丰子恺亦提出“为护生而抗战”:“我们为什么要‘杀敌’?因为敌不讲公道,侵略我国;违背人道,荼毒生灵,所以要‘杀’。故我们是为公理而抗战,为正义而抗战,为人道而抗战,为和平而抗战,我们是‘以杀止杀’,不是鼓励杀生。我们是为护生而抗战。”

相比于读文章多周折、费思索,看画一目了然,在丰子恺看来,漫画的宣传效果比文章大。他主张通过漫画这种感性的画面,让更多不识字的百姓懂得抗日救国的道理,进而加入抗战行列。与此同时,丰子恺也重视音乐在抗日战争时期振奋精神的作用,其在《谈抗战歌曲》一文中写道:“音乐是艺术中最活跃,最动人,最富于‘感染力’和‘亲和力’的一种……前线的胜利,原是忠勇将士用热血换来的。但鼓励士气,加强情绪,后方的抗战文艺亦有着一臂的助力,而音乐实为其主力。”在此基础上,他大力提倡“必须大众人人能解”的“抗战艺术”。其《谈抗战艺术》云:“我们的抗战艺术,务求广受四万万民众的理解。欲广受理解,内容非仁爱不可,外形非浅显不可。”

1938年,丰子恺流寓湖北汉口时发出呼声:“我不惯拿枪,也想拿五寸不烂之笔来参加抗战。”他从“报纸书籍中剪集了许多可歌可泣的文字和坚劲有力的漫画”,编成《漫文漫画》,交汉口大路书店出版。彼时,中华全国文艺界抗敌协会在汉口成立,还创办了会刊《抗战文艺》,丰子恺题写了刊名,且位列编辑委员会33人中之一。他在刊物上发表了宣传抗战的绘画作品,如《君到前线去,寄语我儿郎。若非打胜仗,不得还家乡》《大哥同小弟,一马两人骑,马上抬头看,空军杀敌归》等。还是在汉口,丰子恺看见一棵大树,主干已被斩伐,却萌发出许多新的枝条。他觉得,“我们中国就同这棵树一样”,于是提笔作了一首诗:“大树被斩伐,生机并不绝。春来怒抽条,气象何蓬勃!”也就是在这一年,丰子恺最小的孩子出生,他预先给孩子取名“新枚”,代表“怒抽条”而带来生机的枝干。同年4月,由茅盾任主编的《文艺阵地》出版,丰子恺在这份杂志的第一期上发表了歌曲《我们四百兆人》,传达了“长期抵抗,沉着应战,以正克邪,以仁克暴”的精神理念。

在贵州美术馆的展览现场,50幅抗战题材漫画作品反映了丰子恺的抗战艺术。其中,有直面战争的惨烈:《仓皇》中,炮火追着逃难的一家人,老人负重、孩童攥手,硝烟里满是慌乱与悲戚;《小主人的腿》里,一只狗叼着断腿,周围是落下的炸弹,殷红血迹斑斑;《轰炸》系列中,哺乳的母亲头颅已被炸飞,怀中婴儿却仍在吮吸;奔逃躲避空袭的母亲身后,背上的孩子早已没了头颅。有对抗战必胜的信念:《战场之春》里,一棵小草在冰冷铁丝网边昂首向天,寥寥数笔尽显生机;《兵气销得日月光》以简笔勾勒战后景象,硝烟渐散,阳光重洒大地;《大树怒抽条》一画中大树老干虽残损,但粗壮昂扬,新枝蓬勃向上,用笔简洁爽利,充满力量……展览中有一本名为“大树画册”的20开册页尤为珍贵。这本册页宛如一部抗战漫画史诗,汇集了所有丰子恺先生抗战题材的作品。册页曾于2018年在中国美术馆首展,此次是时隔7年再度公开展出。

正如丰子恺所坚信的:“人间的事,只要生机不灭,即使重遭天灾人祸,暂被阻抑,终有抬头的日子。个人的事如此,家庭的事如此,国家、民族的事也如此”。1945年抗战胜利之夜,丰子恺走上街头欢呼。回家后,他创作了《胜利之夜》:画面上灯火通明,孩童振臂欢呼,画面洋溢着抗战胜利的狂喜,用平凡人间的热烈,定格民族挣脱苦难的瞬间。1947年,他携一家老少回到了魂牵梦萦的江南故乡。

在西迁途中,丰子恺画抗战宣传漫画,发表抗战檄文,创作抗战歌曲,正如作家柯灵在《抗战中的丰子恺先生》一文中的评价:“虽然不免老朽,不曾上前线杀敌,但已经是一位民族统一战线中可敬的战士。”

“西行”途中的贵州三年

“避寇西行”途中,自1939年12月至1942年11月,丰子恺先生有三年时间是在贵州度过的。

丰子恺与贵州的结缘,起于浙江大学。1939年4月,他在广西宜山应国立浙江大学之聘,担任“艺术欣赏”课教学。同年8月,日军攻陷广西南宁,浙大师生向贵州西迁。1940年元旦,丰家11人在贵州都匀团聚,“老幼各俱无恙,大家笑得合不拢嘴来”。丰子恺在《艺术的逃难》一文中写道:“正是‘人世难逢开口笑,茅台须饮两千杯’,这晚上十一人在中华饭店聚餐,我饮茅台酒大醉。”

一个月后,丰子恺带了从一岁到七十二岁的眷属十人,和行李十余件,随浙江大学迁入遵义。浙大史地研究所教授兼系主任张其昀教授先到,笑着对丰子恺说:“听说你这次逃难很是‘艺术’的。”丰子恺默然而笑。

在遵义期间,张其昀教授主持编写《遵义新志》,参编的学者们留意古播州历史文化的调查研究,并实地探访了遵义沙滩。在沙滩,大家惊奇地发现,自乾嘉至清末民初的一百多年间,沙滩涌现了几十位学者、诗人、作家,人各有集,各类著作百多部几百卷,代表人物郑珍、莫友芝、黎庶昌,在我国文学史、学术史、外交史上均占有一席之地,引领一代风骚。随后成书的《遵义新志》,把遵义两千多年的文化发展历程划分为九个时期,从夜郎期、牂牁期、播州期、杨保期到新城期等,其间第八期为沙滩期。书中写道:“故沙滩不特为播东名胜,有清中叶曾为一全国知名之文化区”。由此,以黎氏家族为主体,郑、莫两家族为羽翼的“沙滩文化”开始为学界所瞩目。1941年春,丰子恺、赵乃康等六位名士相约结伴,前往子午山拜谒郑、莫、黎三贤。在为期五天四夜的“子午山之游”中,六名士一行访禹门寺,经琴洲(沙滩),登子午山,谒郑莫黎三先生墓,感寺观之兴废,叹陵谷之迁变。在“子午山雅集”中,丰子恺除赋诗3首,作漫画13幅,还作画郑莫黎像各1幅、郑莫黎墓地像各1幅、《郑墓原状想象图》1幅、众人诗作配画6幅。此外还应节孝寺僧人之请,画佛像相赠,作画时“每一笔一呼佛,百八笔而佛成”。

“子午山雅集”诸人诗文画作辑为《子午山纪游册》出版,是为黔北沙滩文化与浙大西迁文化相交集后形成的文艺成果。

在遵义时期,丰子恺一家先在客栈暂住,不久寄居城北松子坎大财主罗徽五庄园数月,后于1941年早春迁至城南狮子桥南头附近南坛巷,租住一熊姓人家的新宅,取名“星汉楼”。丰子恺仍在浙大任教兼全校艺术指导,课余时间用于画彩色漫画。这项工作始于桂林,而在星汉楼里达到高峰,大批彩色绘画在这里完成。

从在遵义定居开始,生活不再惊心动魄而是相对安逸平静,丰子恺又操心起孩子们的教育。关于这段生活,丰子恺幼女丰一吟曾写道:“我们家到了遵义后,没再受日寇骚扰,生活比较安定。在罗庄时,爸爸每周六晚上召集我们六个孩子开一次家庭学习会。会上有爸爸买回来的糕点果品给我们吃。起初每次买五元,他便定名此会为‘和谐会’。用石门话来说,‘和谐’二字的发音与‘五元’近似。后来物价涨了,爸爸就买十元,并把这学习会改名为‘慈贤会’。‘慈贤’二字在石门话里读音与‘十元’近似。从这两个名称看,爸爸即使在战乱时期,追求的还是‘和谐’和‘慈贤’。”

这时,丰子恺的子女丰陈宝、丰宁馨、丰华瞻都已达报考大学的年龄,其即送他们到贵阳中学插班读高三的下学期。学期结束,这几个孩子因成绩优秀,被保送读浙江大学。

丰子恺在遵义租住的熊家新屋,是一个风景优美的地方,窗前便可眺望湘江。傍晚丰子恺临窗独酌吟诗,当吟唱到苏东坡《洞仙歌》里“时见疏星渡河汉”时,顿觉眼前窗外的景色与苏东坡的诗意相映成趣,便给这栋新屋冠上了“星汉楼”的楼名,并欣然提笔写下楼名,装裱后挂在前房。“星汉楼”是丰家继家乡石门镇的“惇德堂”“缘缘堂”和浙江上虞白马湖畔的“小杨柳屋”后第四个堂名。1942年11月,丰子恺应邀赴战时陪都重庆,在国立艺专任教授兼教务主任。

在遵义三年间,丰子恺创作完成了《子恺近作漫画集》《子恺近作散文集》《客窗漫画》《抗战歌选》第一、二册等,出版了《子恺漫画全集》。在此期间,他继续以笔为枪,为抗战呐喊,时有画作和文章发表。他的《急转直下》《黔道》《贵州的黄包车》《遵义的负重》《警报作媒人》等画作和文章为抗战呐喊,开展抗战文化教育,反映了抗战期间贵州山城的社会景象。

(《艺术的抗争》由贵阳日报为您提供,转载请注明来源,未经书面授权许可,不得转载或镜像。)