居延遗址出土的永元器物簿,即汉代军队的装备检查清册。 图自台湾“中研院”史语所

1934年左右,瑞典探险家斯文·赫定(左)与考古学家弗克·贝格曼(右)。 图自斯文·赫定基金会

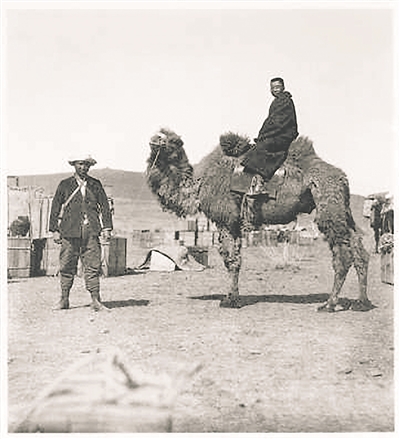

◀1927年,黄文弼(右)在西北考察途中。

▲20世纪30年代中期,沈仲章在北平。(李蟾桂惠赠存照) 沈亚明供图

“居延汉简”是《史记》《汉书》之外,存世数量最大的汉代历史文献。

1930年春,西北科学考察团瑞典考古学家贝格曼,在额济纳河流域汉代居延遗址,发掘了一万余枚汉简,被称为“居延汉简”。这一发现震惊世界,学术界将其与敦煌藏经洞的打开相提并论,认为是中国20世纪的重大发现。瑞典学者打算把这批珍宝运回瑞典,但在中国学者的据理力争下,最终留在北平。

七七事变后,北平沦陷。为使这批汉简免遭兵燹之祸,一群有良知的知识分子,义无反顾地在侵华日军眼皮子底下将其抢救出来,从北平秘密转运天津、香港、华盛顿和台湾,一路辗转,经历了种种不测和磨难……

黄沙下的边塞实录

两千多年前,一个叫元敞的人,给好友子惠写了一封信——

“子惠容听侍前,数见,元不敢众言,奈何乎,昧死言。会敞绔元敝,旦日欲使偃持,归补之。愿子惠幸哀怜,且幸藉子惠韦绔一、二日耳!不敢久留。唯赐钱非急不敢道。”

信中说了一件火烧眉毛的事,元敞的裤子破了,要等明天才能拿去缝补,可这是他唯一的裤子,现在没办法出门,只好厚着脸皮借子惠的裤子穿一两天,等自己的裤子补好后,立马归还。字里行间,透露着元敞的窘迫。

元敞是汉代戍守居延的戍卒。居延位于今内蒙古额济纳旗和甘肃金塔一带,古称“弱水流沙”,“弱水”即额济纳河,“流沙”为居延泽,是一片水草丰美的绿洲,也是中原通往西域的交通要道。

汉元狩二年(公元前121年),汉武帝派霍去病远征河西,把匈奴赶出河西走廊后,设立了武威、张掖、酒泉、敦煌四郡,即河西四郡。为防止匈奴铁骑再次踏入,汉武帝又在居延泽以西、额济纳河沿岸修筑了长约250公里的烽燧鄣塞,派兵屯田戍守。

元敞和他的战友们来自五湖四海,有的携带家属屯戍,有的则孤身一人。边塞苦寒,他们每天除了守望烽燧,还要种菜、伐木、养马等,可谓活多、钱少、离家远。一个月的工资也买不起一条裤子。

缺吃少穿时,他们不得不东借西借。“借条”或给亲友的书信,用毛笔写在当时的书写材料木简——用红柳、胡杨等削制成的木片上,通过“邮人”徒步或骑马传送。

很有可能,元敞这封信并没有寄出去。而他大概也不会想到,他和战友们写在木简上的信札、文书和关于边塞生活的种种实录,在黄沙下掩埋了两千年后,被一群考古学家发现了。

最早发现此木简的是中国考古学家黄文弼。

1927年5月,黄文弼随中瑞西北科学考察团(亦称“中国西北科学考察团”),从北京西直门火车站出发,经内蒙古包头、百灵庙等地,前往中国西北腹地考察。

此次考察的缘起是,德国汉莎航空准备开通一条中德航线,邀请瑞典著名探险家、楼兰古城的发现者斯文·赫定考察沿途地貌及气候。斯文·赫定找了几位外籍科学家,准备在中国开始他的第五次考察,并得到北洋政府和奉系军阀张作霖的同意。没成想,出发前在中国学界引起轩然大波。

以北大教授刘半农为代表的学者,召集北大、清华、北平图书馆等十几家机构,组成中国学术团体协会,一致反对外国人擅自在中国领土上随意往来,肆意掠取我国学术和文物资源。

斯文·赫定与中国学术团体协会在谈判桌前,谈了两个多月,最终达成十九条合作协议。根据协议,中瑞双方共同组成西北科学考察团,考察经费由斯文·赫定筹措,团长由中方徐炳昶、瑞方斯文·赫定担任,团员包括中外科学家。

黄文弼是考察团中唯一的中国考古学者。他随团抵达内蒙古后,在额济纳河西岸松杜尔的汉代遗址内,发现了一枚木简,第二天又发现了三枚。他在考察日记中写道:“此地如细掘,必可多得木简,绝不止此也。详考字迹,与斯坦因等在玉门旧障所掘得者,疑皆汉晋故物。”

遗憾的是,黄文弼并没有在此地“细掘”,而是按计划转入新疆地区考古。虽然他后来在新疆地区的考古成就斐然,但与这批木简就这样擦肩而过,实在令人唏嘘。

黄文弼把“多得木简”的机会,留给了考察团的另一名考古学家——弗克·贝格曼。

1927年,24岁的贝格曼刚从瑞典乌普萨拉大学考古专业毕业,就接到斯文·赫定的邀请,加入西北科学考察团。他随团到额济纳河大本营时,原计划留下来考古,但中途计划改变,和黄文弼一样去了新疆地区。

三年后,贝格曼重返故地。一开始,他“并没有期待任何发现”,而当他路过居延泽南端的博罗松治烽燧遗址时,发现烽燧和旁边房屋废墟下面有院墙的痕迹。他拿出工具准备测量墙体,随身携带的钢笔掉在了地上。

弯腰捡钢笔的一刹那,他意外发现,钢笔旁有一枚保存完好的汉朝硬币——五铢钱。他接着在附近仔细搜寻,不一会儿,又发现了一只青铜箭头和一枚五铢钱。于是,他决定在这里考古发掘。

第二天,贝格曼与中方队员陈宗器等,从最东边开始发掘,很快发现一枚写着汉字的木简,字迹依稀可辨。根据木简上的纪年辨别,是汉代的木简。

“我们带着极为兴奋的心情又开始四处搜寻起来。果然,不一会儿就找到另几块保存更好的木简。”贝格曼在《考古探险手记》里回忆道。他小心地捡起这些木简,即使是碎片也捡起来,系上红绳小签,用银箔纸包好,装在金属烟盒里。

贝格曼和队友进行了地毯式考古发掘,从北到额济纳河流域,南到金塔毛目地区,历时11个月,踏查了410多处遗址,发现了一万多枚汉简和3700多件文物。其中包括陶器、青铜器、丝绸碎片和汉代毛笔等。

由于这些木简是在居延地区汉代烽燧遗址发现的,所以被命名为“居延汉简”。

出土后久未出版

居延汉简的发现,给中国学术界带来了极大的惊喜。

早在20世纪初,英籍匈牙利人斯坦因从我国新疆、甘肃等地盗走数百枚汉晋简牍,交给法国汉学家沙畹整理和释读。国学大师罗振玉几年后才辗转得知此事。他写信给沙畹,希望获得这些简牍的材料。

沙畹倒是慷慨,把自己释读的手校本寄给罗振玉。1913年,旅居日本的罗振玉与王国维,根据沙氏书稿中模糊不清的图片,对这些简牍重新分类、考订,编写了一本《流沙坠简》,成为近代简牍学开山奠基之作。

王国维通过这些简牍,考证出了汉代玉门关址、汉代文书制度等。他把汉晋简牍、殷墟甲骨、敦煌遗书和明清内阁大库档案,并称为20世纪中国文化史上的四大发现。1925年,他在清华的一次演讲中称:“吾辈生于今日,幸于纸上之材料外,更得地下之新材料。”

然而,这种“幸运”背后,亦是中国近代学术的不幸。

无论是汉晋简牍,还是殷墟甲骨、敦煌遗书的发现,都伴随着西方探险家对中国古物的强取、盗掘。罗振玉在《流沙坠简》序言中写道:“神物去国,恻焉疚怀”,道尽一代学人的无奈和遗憾。

因此,在西北科学考察团出发前,中瑞双方达成的十九条协议中,就有“考古采掘物品运归中国”这一条。

斯文·赫定明面儿上答应,但他清楚在当时的中国,协议纸面上密不容针,实行时疏可走马。他积极向西北科学考察团理事会游说,希望修改协议,将居延汉简运到瑞典去研究。

西北科学考察团理事会,是监督协调考察活动、组织学者对搜集品整理研究的机构。理事会先后有十几位理事和常务理事,成员不固定,但都是刘半农、马衡、胡适、傅斯年这样有影响力的学者兼任。

在他们的据理力争下,居延汉简最终留在西北科学考察团理事会。但仍有3000多件文物被贝格曼回瑞典时带走,直到上世纪50年代中瑞建交,这批文物才回到中国。

1931年春,驮载着一万余枚汉简的骆驼队抵达北平。12只箱子在西北科学考察团理事会两位理事马衡和刘半农的监视下,逐一开箱、编号,存入北平图书馆四库阅览室。

整理释读随即展开。起初,按照理事会安排,这批汉简由瑞典语言学家高本汉、法国汉学家伯希和、马衡及刘半农共同整理释读。但实际上,高本汉、伯希和基本没有参与工作。

刘半农既是学者,又是社会活动家。他有个外号叫“包袱”,意即无所不能、包揽一切,身兼14项职务,几乎无暇顾及居延汉简。1934年,他带学生到蒙绥地区考察后,不幸因感染回归热突然离世。

真正工作的只有马衡一人。马衡曾任北大考古学研究室主任,后担任故宫博物院古物馆馆长、故宫博物院院长。九一八事变后,他忙于筹划国宝南迁,公事繁忙。再加上金石学出身的他,在释文上颇为谨慎、力求准确,汉简释读进度缓慢。

这引起西北科学考察团理事会另一名理事、中央研究院历史语言研究所(以下简称史语所)所长傅斯年的不满。

据傅斯年的学生、史语所助理研究员劳榦(gàn)回忆:“当时马衡的进度甚慢,傅斯年觉得必须要加快,否则在国际上会失颜面。”傅斯年的原话是:居延汉简“久不出版,学界之耻,国家之耻”。

通过《傅斯年遗札》,我们可以看到,傅斯年当时在给不同人的信件中,多次提到对马衡的不满。在给西北科学考察团代理团长袁复礼的一封信中,他指责道:“若非马叔平(马衡)辈当年据为己有,早已在北平印出。”

马衡不知什么原因,看到了这封信。他后来致信傅斯年:“释文延误之咎,弟不敢辞。惟所谓秘为己有者,大有其人,究何所指?弟亦不暇辩。”末了,他附诗一首以自我解嘲:“十载劳人不自由,是非场里久沉浮。著书岁月成虚掷,伏案生涯宁强求。垂白那堪闻辩难,杀青差幸减愆尤。世间期望知多少,豁目来登更上楼。”

为加快整理和研究,西北科学考察团理事会陆续将居延汉简移运到景山东街马神庙松公府的北大文科研究所,并重新组织了整理班子。

劳榦和北大史学系助教余逊,北平图书馆的向达、贺昌群,先后加入整理班子,协助马衡完成释文。1936年,劳榦和余逊的释文用晒蓝纸印刷成册,俗称“晒蓝本”。这是居延汉简最早的释文本。

然而,时运不济,居延汉简的整理研究刚有眉目,就因日本侵略者的炮火中止了。

沈仲章北大“窃”宝

1937年7月29日,北平沦陷。

身处危城的北大、清华等校师生,匆忙撤往长沙避难。故宫文物及北平图书馆的大批善本珍藏,都已陆续被抢运到南京存放。而一万多枚居延汉简仍躺在北大文科研究所的抽屉里,无人顾及。

刘半农的助手、北大文科研究所语音乐律室助教沈仲章为此忧心如焚。他兼任科考团理事会唯一干事,替理事会协调各项任务,不仅通晓多种外语,还擅长录音、摄影,主管拍摄过这批汉简,深知它们的价值。

彼时,北大已被日军包围。沈仲章半夜翻墙爬进学校,校园里一片狼藉。日军随地大小便,研究所收藏的各种古书和碑帖拓片,被撕开当手纸用。居延汉简虽然暂未被发现,但照此情景,迟早会被日军损毁。

怎么办?沈仲章向时任北大秘书长的郑天挺请示如何抢救汉简,郑不敢表态,接着又找了几位西北考察团理事会理事,“他们大半是躲开这类危险的问题,不敢表态”。有的甚至劝沈仲章,“啊哟哟!这个时候了,还去想这些?”

形势紧迫,沈仲章决定越权“顶一顶”。他找自己在北大的助手周殿福和一位工友帮忙,从北大旁门偷偷溜进去,把汉简一根根卷起来装进手提箱,连同居延毛笔的模型、西北科学考察团的纪念邮票等,先后分四次“偷”了出来。

周殿福和工友是老北京,熟悉地形。他们和沈仲章穿小胡同东绕西拐,巧妙避开了日军的巡逻,把“偷”出来的宝贝辗转多处后,暂藏在北长街的一个小庙里。这是徐森玉(徐鸿宝)的住处。

徐森玉是沈仲章的顶头上司。刘半农去世后,他接管理事会日常事务。沈仲章是唯一干事,熟悉程序。两人合作默契,成了好友。沈一向可以自由进入徐家,彼时,徐已辗转流寓长沙。

沈仲章晚年口述:“抢救木简除了是为学术、为国家的声誉方面着想以外,一半还是为个人的原因,是为我敬爱的师长出发,其中一个是刘半农,再一个就是徐森玉。因为他们都为居延汉简倾注了很多心血。”

小庙里也不安全,日军随时可能挨家挨户搜查。沈仲章思忖,“德国商业银行比较守信用,他们不会瞎来,同时日本人也不会侵犯它,因为德国与日本是同盟。”他准备把汉简转移到东交民巷的德华银行。

转移前,沈仲章为汉简定制了两个半米多高的大木箱。因为汉简怕潮,“好些也已经酥烂,一碰就要断掉。”他打好木箱后,内衬瓦楞状马口铁,挡水防潮。放一层木简,铺一层棉花,减缓颠簸受损。整箱装满,焊接顶层铁皮密封,再钉牢木箱盖。

沈仲章的女儿沈亚明说:“父亲上大学前在上海祥泰木行当过学徒,被破格提拔到总部管理层,再被派往木箱厂,对制箱很有经验。父亲为那两只木箱注入了很多心血,以确保万余枚汉简万无一失。”

箱子放在人力车上,沈仲章与周殿福一人押一辆车,拉到德华银行。沈谎称箱子里是私人财物,租用保险柜暂时寄存。银行开了一张收据,将来凭票取物。

一切办妥后,沈仲章打算去上海把这张收据转交北大负责人。沈亚明解释说:“父亲救简是擅自行动,没有得到上级指示。他必须尽快汇报,并请示接下来该怎么办。北平已经沦陷,必须人先逃出去。”

这个“北大负责人”是谁?沈亚明打小听父亲讲抢救居延汉简的经历,但父亲从没提过具体指谁,她通过考证,推测可能是胡适。

平沪铁路已经不通,只能先从北平坐火车到天津,再从天津乘船前往上海。1937年8月12日,沈仲章混在逃难的人群中,挤上前往天津的火车。原本只要两个多小时的路程,足足走了一天半。每到一站,日本宪兵就来搜查。

到天津已是深夜。沈仲章蹲在火车站,更加提心吊胆。他清楚抢救出来的国宝存放收据,就藏在头上戴着的呢帽里。车站上日本兵不时走动,刺刀几次挑落呢帽,查看是否可疑。最危险的一次,日本人的刺刀差点刺伤了他的双眼。

沈仲章枯等了一夜,天亮后才知道,淞沪会战爆发,从天津到上海的轮船不通了,到处烽火连天。去不了上海,计划完全被打乱,他只好给在长沙的徐森玉写信汇报。

徐森玉收到信,转到南京给傅斯年看。后方都大为高兴,感叹“小小沈仲章,竟能把它安全运出,并保管得妥当”。他们给沈仲章发电报:“就地待命,听候有人来联系接头,千万不要离开。”

滞留天津风险重重。

据邓广铭1996年回忆,沈仲章把汉简从北大文研所运出数月后,周作人出任伪北大文学院长,替日本人打听汉简下落。幸亏沈仲章以超人的机智和胆量,及时把这批汉简转移出去,否则,“这些国宝定会被周作人之流拱手送给日本人”。

日本人开始追捕沈仲章。当时,沈住在天津意租界的交通货栈。一天,货栈老板韩七爷派伙计给他报信儿说,日本特工要来抓他,赶紧给他换了法租界的一个旅馆,用假名登记。此后,他只能接二连三换旅馆,以防被抓。

等到12月,沈仲章终于等到接头人,不是别人,正是徐森玉。徐森玉对沈仲章的胆识颇为赞赏,并对他说:“我们已经研究好了,由你继续把这批汉简运到天津,再运到香港。要求没人知道,没人看到,不受一点损害地运到香港大学。”

沈仲章原本只想“顶一顶”,但在国难面前义不容辞。沈亚明对父亲的选择很是感慨:“当时,我祖父病瘫于外乡,一直盼儿子仲章去救他,直到临终也没盼到。战后,父亲一直找我祖父的坟墓,直到他临终也没找到。父亲为护简误了护亲,伤痛难言也难消。”

日本人盘查得很紧,如何在不被检查的情况下,使汉简安全抵达香港,并不容易办到。沈仲章花了很多心思考察。他偷偷回北平,委托一家瑞士商行把两个木箱托运到天津。因为这家商行“靠着中立国的招牌,不受检查,即使检查也比较客气”。

箱子要登船,如何通过海关?沈仲章找清华大学熊大缜和码头搬运工帮忙,每天在码头“蹲点”,摸索日本宪兵盘查的时间规律。连蹲几天,终于让两个木箱“钻了空子”,成功避开检查,安全运进恒生轮底舱。

沈仲章跟着上了轮船,谁知波折又起……

张小英

(《流沙遗简》由贵阳日报为您提供,转载请注明来源,未经书面授权许可,不得转载或镜像。)