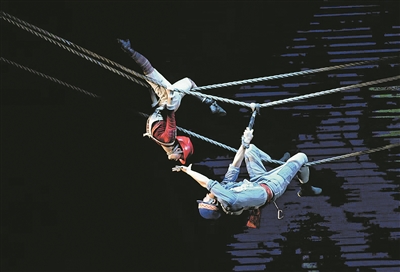

《脊梁》演出剧照。

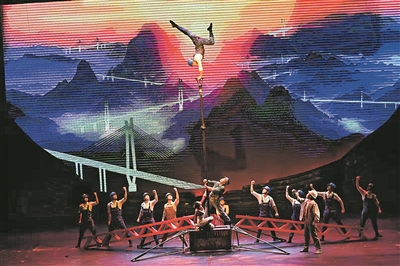

演出剧照。

贵阳日报融媒体记者 郑文丰

10月9日晚,贵州首部交通题材杂技剧《脊梁》亮相第八届贵州省少数民族文艺会演,在贵州省国际会议中心上演了一场兼具杂技艺术“力与美”,民族音乐、服饰、舞蹈“情与韵”的精彩演出。剧目将杂技与舞蹈、戏剧、魔术等艺术形式相融合,艺术呈现了贵州“万桥飞架”造就“高速平原”的奋斗之美,传递出多彩贵州的民族画卷和时代精神。

作为中国文联2025年重点创作扶持项目中唯一入选的杂技类作品,该剧于9月开启为期两个月的全国20余场巡演,目前已赴北京、河北吴桥、山东济宁等地参加“新时代、新征程——2025全国优秀杂技剧目晋京展演”“为人民绽放——国家艺术基金优秀杂技节目展演”“黔山贵水总是情——多彩贵州优秀剧目文旅交流巡演”。此次演出是省外巡演归来后的一次优化演绎,演出后将在北京路大剧院开展驻场演出。之后,《脊梁》将在演出中进一步提升,计划以更国际化的表达登陆英国等海外舞台,让贵州民族文化与中国时代精神通过杂技艺术走向世界。

演出当晚,《脊梁》以杂技充满张力的肢体语言,诠释了贵州交通人将全国唯一没有平原的省份变为“高速平原”背后的艰辛和不易:演员们以“空中飞人”模拟大山人民修路架桥的艰难,以“蹬鼓技巧”隐喻攻坚克难的拼搏精神,以“双人荡杆”再现侗族山寨的浪漫月色,以“集体脚手架”展现建设者们的众志成城,以“钢丝技巧”刻画生命依托的团队精神……剧中“抖杠”模拟施工机械震颤,高空叠罗汉模拟桥梁桁架结构的力学美感,集体柔术演绎机械传动的精密韵律,使技术动作升华为具象化的建设现场。此外,演出搭配舞台高科技全息投影技术,将贵州从“地无三里平”到“县县通高速”的巨变进行直观呈现。据介绍,整部剧创新融合了荡杆、钢丝、浪板飞人、蹬鼓等20多种杂技形式。

所有的杂技技术和创新,都服务于讲述剧情、推动剧情。剧情以老满及儿子关东方在家乡修路架桥的历程为主线,关东方与白小云的爱情发展为辅线。将传统文化、民族文化、地域文化贯穿于“梦出腊子崖”“冲破拦路虎”“邂逅断层山”“勇跨乱风谷”“与娘亲诉说”“遇险见真情”“庆功话离别”七幕剧情中。长桌宴、“高山流水”拦门酒、侗族大歌、苗族摆手舞等贵州民族元素也在舞台上一一亮相。

据了解,《脊梁》的创排历时三年,创作团队先后深入黔东南州、兴义市、毕节市等地区采风,收集了苗族、侗族、布依族的民俗素材,将银饰锻造、蜡染技艺、侗族大歌等非遗元素与杂技艺术创新融合。为了让该剧真正做到“以技叙事”,演员们每天训练10个小时以上,仅“秒变盛装”这一个段落,就经过了上百次调整打磨,最终实现了魔术技巧与文化展示的无缝衔接。

贵州省杂技团第四代传承人、演员王晓庆在杂技剧《脊梁》中饰演银娥“阿妈”这一角色,她不仅是一位母亲,更是整个剧目的“魂”——一个守护者、讲述者、承载者,情感跨度很大,从宁静到悲壮、再从牺牲到欣慰,是一个极具感染力的角色。在她看来,《脊梁》并不是传统意义上的“技巧展示”,而是将杂技与剧情、人物情感、现实题材深度融合,最终上演了一场视觉震撼与情感共鸣的杂技盛宴。“作为贵州省杂技团第四代传承人,与第五代传承人同台演出,这本身就是《脊梁》精神的最好体现。”王晓庆表示,希望能将《脊梁》所蕴含的信仰感、责任感与专业精神传承下去,让更多观众感受到杂技不仅仅是“技艺”,更是一种文化的力量、民族的精神脊梁。

从“技”到“剧”的华丽转身

《脊梁》编剧、贵州省文化艺术研究院院长曹海玲参与了历次采风活动,从最初题材的策划到剧目的完成,她试图将杂技本体和演员特点融入贵州桥梁建设的宏大叙事,实现“以团出戏,以戏出人,人戏合一”的成长弧光。

“《脊梁》的创作思路可以概括为:以小见大,以情动人,以杂技本体为基础,完成从‘技’到‘剧’的华丽转身,通过个人命运曲线,勾勒出时代宏大的变迁,杂技剧《脊梁》是对我个人创作生涯的淬炼,是对剧团演员质的跨越,更是对贵州乃至所有敢于和命运挑战、高举理想旗帜、胸怀家国情怀的平凡建设者的致敬和礼赞。”曹海玲说。

《脊梁》从创作之初,就坚持在现实生活的基础上进行艺术发掘,整个创作过程遵循“三小”观照“三大”,即小切口、小人物、小视角,观照大背景、大事件、大时代。这是将生活真实转化为艺术真实的关键,也是处理个人价值、理想与家国情怀、新的时代关系的核心。通过老满和关东方父子两代贵州人的精神传承,通过关东方和白小云在高昂的理想中实现情感的升华,映射的是在贵州这片土地上,千千万万个平凡建设者的成长史、奋斗史,看到的是一个奋发、自信、强大的国家的缩影。“贵州是创作的沃土和宝藏,我们文艺工作者要深挖,要贡献文艺工作者的力量。”曹海玲说。

有业内专家评价:“正如剧名所示,《脊梁》既是贵州建设者精神图腾的写照,更是中国当代杂技艺术突破技术边界、叩击心灵的勇敢尝试;既是对贵州建设者的高度凝练,也是对贵州交通奇迹的艺术献礼。”

行走的文化名片

9月21日,北京二七剧场掌声雷动,杂技剧《脊梁》圆满完成了“新时代、新征程——2025全国优秀杂技剧目晋京展演”,许多观众被剧目中展现的奋斗精神和绚丽的民族风情深深打动。

作为中国文联2025年重点创作扶持目录中唯一入选的杂技类作品,《脊梁》先后在“新时代、新征程——2025全国优秀杂技剧目晋京展演”“为人民绽放——国家艺术基金优秀杂技节目展演”两个国家级高端平台进行展演。“《脊梁》能从全国众多文艺作品中突围,成为杂技领域的‘独一份’,靠的是对艺术的打磨和对主题的深挖。”贵州省杂技团团长陆水莲在接受采访时表示。

9月22日,由中国杂技家协会、贵州文化演艺产业集团主办的《脊梁》专家研讨会在京召开,中国文联副主席、中国杂技家协会主席边发吉,中国杂技家协会分党组书记、驻会副主席唐延海等来自杂技界、文化界的数十位专家学者出席并发言。与会专家一致认为,杂技剧《脊梁》主题表达别开生面,瞄准贵州、全国、新时代巨变,把交通建设艺术化搬上舞台,立意很高,是主旋律舞台剧中的佳作;艺术品相美不胜收,融合了杂技美学、力量美学、劳动美学、极限美学,实现了传统记忆与当代审美的重构;技艺技巧守正创新,以绝活表现生活,实现绝活的生活化;创作演出可圈可点,坚持大杂技观下的杂技剧创作演出,是一部教科书式的杂技剧。

“近年来,贵州杂技艺术积极探索创新,力求以独特的杂技语言展现时代精神,讲好贵州故事,《脊梁》便是这一探索过程中的卓越成果,更是贵州杂技艺术近年来蓬勃发展的有力见证。”贵州省杂技家协会秘书长胡飞说。

除在国家级高端平台进行展演外,《脊梁》作为“黔山贵水总是情”——多彩贵州优秀剧目文旅交流巡演作品之一,在多个城市开展演出。“这次巡演不仅是一次艺术展示,更是一次文化交流。”省杂技团党支部书记杨林介绍,团队特意为不同地区的观众准备了“定制化”细节——在北方城市演出时,增加了与当地市民打卡非遗文创产品的互动环节,在省内则侧重展现新时代贵州精神的弘扬和发展,“我们要让《脊梁》成为行走的文化名片,让观众在惊险刺激的杂技表演中,读懂贵州逢山开路、遇水架桥的精神密码,让观众领略多彩贵州独特的文化魅力。”杨林说。

贵州素来有“文化千岛”“歌舞海洋”等美誉,文艺展演是对外展示贵州独特魅力的有效途径。据介绍,2024年以来,贵州文化演艺产业集团多次组织多彩贵州艺术团出国进行文化展示。作为“文化出海”的主力军之一,贵州省杂技团于2025年春节期间精选一批饱含“贵州味、中国情”的杂技节目赴英国、中国香港等地演出,得到当地观众称赞。最近,贵州省杂技团再次受邀,计划赴英国曼彻斯特开展为期20天左右的巡演。

贵州省杂技团/图

(《民族风情与时代精神同频共振》由贵阳日报为您提供,转载请注明来源,未经书面授权许可,不得转载或镜像。)