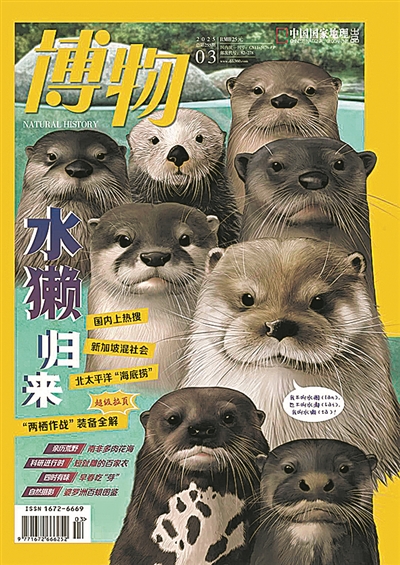

水獭归来

《博物》2025年3月号,月刊

在华夏大地几乎消失的一类小动物,近些年逐渐重回人们视野,这就是会捕鱼、爱揉脸蛋的水獭。最新一期《博物》以“水獭归来”为主题作了专题介绍。

对中国古人来说,水獭并不陌生。在民间,水獭也拥有“獭猫”“水耗子”“水猴子”等众多俗名,群众基础深厚。先秦《逸周书》记载:“雨水之日,獭祭鱼;后五日,鸿雁来;后五日,草木萌动。”可见两千多年前水獭十分常见,乃至可以用来指代物候。先秦多部文献中,都用“獭祭鱼”作为早春(雨水节气前后)的物候表征。东汉学者则对“獭祭”做了具体注解:“獭,水兽也,取鲤鱼置水边,四面陈之,世谓之祭。”就是说水獭捉到鱼后,会把它们摆放在岸边,如同祭祀摆放供品。水獭这种行为,历代多有记载。至于水獭抓到鱼不吃的行为,目前主要有两种猜测:一是“玩耍”。水獭生性活泼爱玩耍。如果赶上春季渔汛,吃饱之余它们也会捕鱼玩,咬死了就扔在岸边。二是“求偶”。展示生活能力,便于春季求偶。

实则“水獭”不单指一种动物,而是食肉目、鼬科、水獭亚科13个物种(包括海獭)的统称。从冰雪覆盖的阿拉斯加海岸,到炎热潮湿的刚果雨林,或是水道错综的东南亚河口都有它们的踪迹。我国有三种水獭:在我国淡水生态和“獭文化”中戏份最重的,是欧亚水獭。它们也是分布最广的一种水獭,在亚欧大陆温带、亚热带地区以及北非都有。国内几乎所有省区都有历史分布记录(宁夏除外)。《四库全书》中记载:“獭又能捕鸟,见凫鹥群在,则仰卧于水,离水面尺许,乃吐沫以引之。鸟见沫浮,群飞啄之,獭乃以四足抱住”。生动记载了其口吐泡沫诱捕猎物的行为;亚洲小爪水獭的大本营是东南亚,国内主要分布于海南、云南、广西以及西藏东南部的雨林和季雨林中。它们是体型最小的水獭,只有欧亚水獭的一半重。毛发是深棕色,但鼻吻较短,看着更萌;江獭曾广泛分布于我国华南和西南地区,但到20世纪末仅在云南边境、广东沿海有零星分布。相比前述两种,江獭体型更大、个性更为强悍,主要捕食大鱼。

然而到了近现代,中国水獭三兄弟的种群日渐衰落,尤其20世纪50年代以来,水獭几乎绝迹。首当其冲的是欧亚水獭,它们致密光滑的毛皮,18世纪末起就在世界范围内炙手可热,为此它们遭到疯狂猎杀。体型小巧、外表软萌的小爪水獭,沦为国际市场上的热门宠物,被大批量抓进牢笼。而江獭更多是由于栖息地丧失,让它们无处可去。此外环境污染、食物减少,以及因食物与渔民发生冲突,也让水獭陷入窘境。

所幸近年来,随着我国禁猎和栖息地恢复工作的开展,欧亚水獭的数量逐渐增多,开始在全国多地相继出现。四川九寨沟和浙江金塘岛的欧亚水獭甚至成了网红。不过,亚洲小爪水獭仍难得一见,江獭更是十多年没有目击记录。在《中国野生动物保护名录》中,它们均被列为“国家二级保护动物”,受到严格保护。

(《水獭归来》由贵阳日报为您提供,转载请注明来源,未经书面授权许可,不得转载或镜像。