《环球人文地理》2024年8月号,月刊

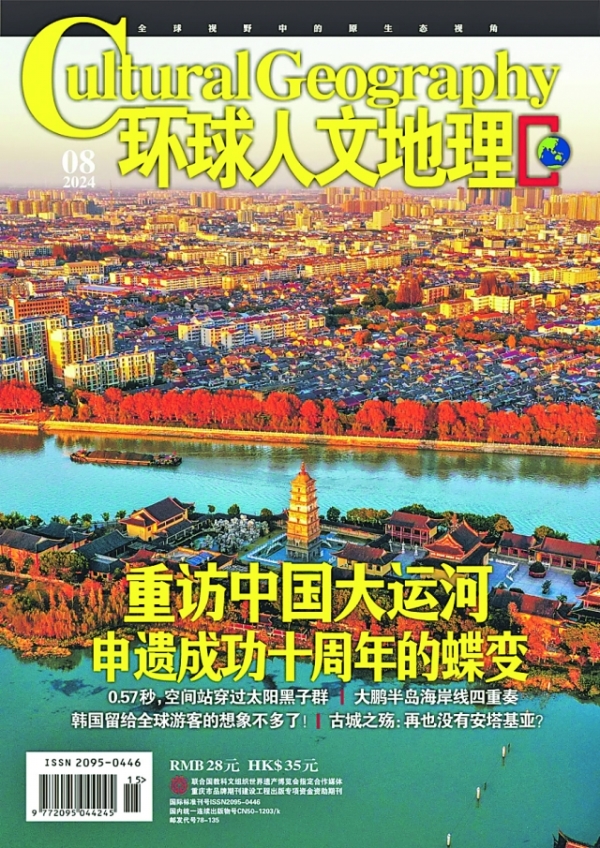

2014年6月22日,在第38届世界遗产大会上,中国大运河项目申遗成功,至今正好走到第十个年头。最新一期《环球人文地理》杂志通过重访中国大运河,回望大运河的前世今生。

在某种意义上,隋唐时期开凿的京杭大运河,几乎可以成为中国大运河的代名词。又因开凿时代,被称为“隋唐大运河”。隋唐大运河作为世界上开发时间最早、开发规模最大、航程最远的运河,以河南洛阳为中心,北至涿郡(今北京),南至余杭(今杭州),全长2700公里,跨越了我国6个省。

隋唐大运河为南北走向,兼顾东西,呈“人”字形。“一撇”在黄河以南,分为通济渠、山阳渎、江南河;“一捺”在黄河以北,为永济渠,两个“笔画”的作用完全不同。总的来说,杂志认为:黄河流域作为我国华夏文化的主要地区,是我国华夏文化的发展起源地,借由大运河,华夏文化得以更为广泛和深入地向外扩散;隋唐时期,经济重心南移,大运河推动了南方区域经济的发展,还促进了对外经济的发展,促进了丝绸、陶器等的对外传播。隋唐大运河为我国古代南北方经济等的发展、东西方文化等的交流提供了重要帮助。

到了明清时期,京杭大运河在幅员辽阔的中国大地上,实现了南北社会资源和物产的大跨度调配,成为近代中国社会经济、文化、军事发展的重要底色。从地理上看,它连通了海河、黄河、淮河、长江、钱塘江五大水系,纵贯华北、淮海平原,在沿线滋养出一串如苏州、扬州这样的繁华城镇,更是在北端“结”出了一个物华天宝的北京城。

(《重访中国大运河》由贵阳日报为您提供,转载请注明来源,未经书面授权许可,不得转载或镜像。)