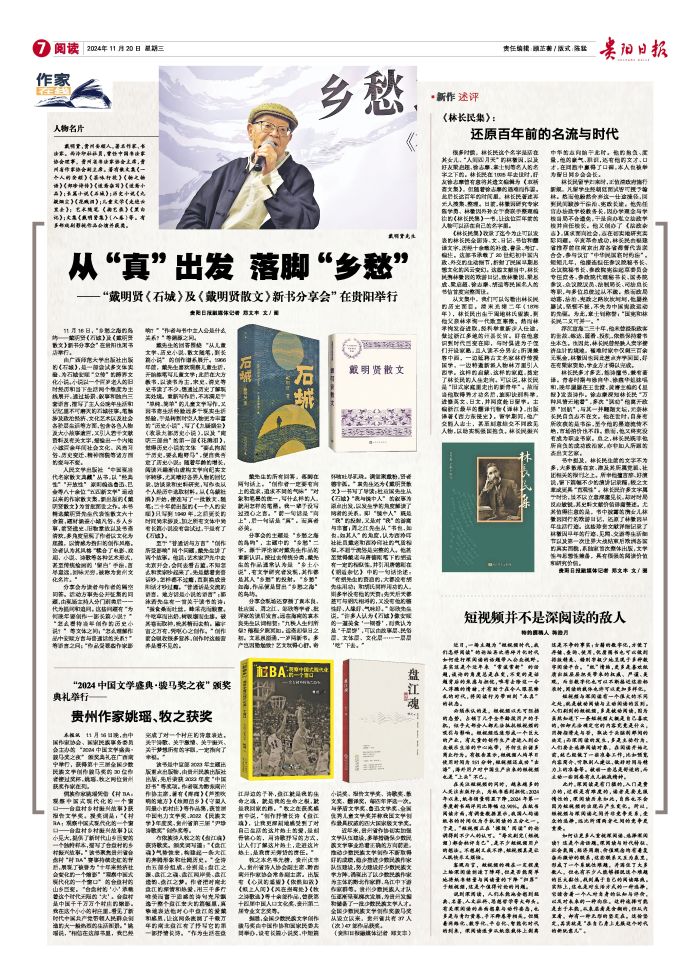

戴明贤先生

贵阳日报融媒体记者 郑文丰 文/图

人物名片

戴明贤,贵州安顺人,著名作家、书法家。西泠印社社员,曾任中国书法家协会理事,贵州省书法家协会主席,贵州省作家协会副主席。著有散文集《一个人的安顺》《茶味行役》《物之物语》《郑珍诗传》《适斋杂写》《适斋小品》;长篇小说《石城》;历史小说《九疑烟尘》《花溅泪》;儿童文学《走进云里去》;艺术随笔《掬艺录》《黑白记》;文集《戴明贤集》(八卷)等。有多部戏剧影视作品公演并获奖。

11月16日,“乡愁之海的岛屿——戴明贤《石城》及《戴明贤散文》新书分享会”在贵阳也闲书店举行。

由广西师范大学出版社出版的《石城》,是一部尝试多文体实验、为石城安顺“立传”的跨界文化小说。小说以一个百岁老人的旧时经历和当下生活两个维度为主线展开,通过场景、叙事和独白三套语言,描写了主人公晚年生活和记忆里不可磨灭的石城往事。笔触涉及政治经济、文化艺术以及社会各阶层生活等方面,包含各色人物及大小故事逾百,又引入若干文献资料及有关文字,描绘出一个内地小城百余年间社会文化、风尚习俗、历史变迁、精神面貌等诸方面的变与不变。

人民文学出版社“中国现当代名家散文典藏”丛书,以“经典性”“开放性”原则编选鲁迅、巴金等八十余位“五四新文学”运动以来的作家散文集,新出版的《戴明贤散文》为首批面世之作。本书精选戴明贤先生代表性散文六十余篇,题材涵盖小城凡俗、乡人乡事,前贤遗史、旧物掌故以及书斋清欢,多角度呈现了作者以文化为底蕴,以情感为指归的创作风格。论者认为其风格“糅合了电影、戏剧、小说、诗歌等各种艺术形式,甚至传统绘画的‘留白’手法,言尽意远,回味无穷,被称为贵州文化名片。”

分享会为读者与作者的隔空问答。活动方事先公开征集的问题,由现场主持人分门别类后一一代为提问和追问。这些问题有“为何晚年要创作一部长篇小说?”“怎么看待当年创作的历史小说?”等文体之问;“怎么理解作品中安顺方言与普通话的关系?”等语言之问;“作品受哪些作家影响?”“作者与书中主人公是什么关系?”等溯源之问。

戴先生的回答围绕“从儿童文学、历史小说、散文随笔,到长篇小说”的创作谱系展开。1966年前,戴先生喜欢观察儿童生活,开始练笔写儿童文学;此后在大方教书,以读书为主,宋史、清史等史书读了不少,想通过历史了解现实处境。重新写作后,不再满足于“单纯、简单”的儿童文学写作,又因书斋生活经验远多于现实生活经验,于是转到时空人物更为丰富的“历史小说”,写了《九疑烟尘》(收录九部历史小说),以及“南明三部曲”的第一部《花溅泪》,觉得历史小说的文体“要么拘泥于历史,要么跑野马”,便自我否定了历史小说;随着年龄的增长,阅读兴趣渐由虚构文学向纪实文字转移,尤其嗜好各界人物的回忆录、访谈录和史料研究,写作也从个人经历中选取材料。从《乌蒙杜鹃》开始,接连写了一批散文、随笔;二十年前出版的《一个人的安顺》只写到1949年,之后更长的时间尚未涉及,加之所有文体中尚有长篇小说没有尝试过,于是有了《石城》。

至于“普通话与方言”“创作所受影响”两个问题,戴先生讲了两个故事。他说:艺术家尹光中去北京开会,会间去看古董,不知怎么和卖家吵起来了,先是憋着贵普话吵,怎样都不过瘾,直到换成贵阳话才吵过瘾。“普通话是交流的语言,地方话是小说的语言”;郭沫若先生有一首关于读书的诗:“蚕食桑而吐丝,蜂采花而酿蜜。牛吃草而出奶,树吸壤而生漆。破其卷而取神,吮其精而去粕。融宇宙之万有,凭呕心之创作。”创作前会吸收很多营养,创作时这些营养是看不见的。

戴先生的所有回答,落脚在两句话上。“创作者一定要有向上的追求,追求不同的气味”“对象和笔墨的统一,写什么样的人,就用怎样的笔墨。我一辈子没写过违心之言。”前一句话是“向上”,后一句话是“真”。而真者必美。

分享会的主题是“乡愁之海的岛屿”,主题中的“乡愁”二字,源于评论家对戴先生作品的重新认识。按过去传统分类,戴先生的作品通常认为是“乡土小说”,有文学研究者发现,其作都是其人“乡愁”的投射。“乡愁”如海,作品便是冒出“乡愁之海”的岛屿。

分享会现场还穿插了袁本良、杜应国、周之江、邹欣等学者、批评家的读后发言。远在海南的袁本良先生以词相贺:“九秩人生何所似?倦程夕照冥如。适斋却似日之初。文思泉溢涌,一岁两新书。多产岂因勤勉致?艺文玩得心舒。奇怀咳吐尽玑珠。满堂聚戴粉,贤者德非孤。”袁先生还为《戴明贤散文》一书写了导读;杜应国先生从《石城》“我与镜中人”的叙事为原点出发,以发生学的角度解读了两者的关系,即“镜中人”既是“我”的投射,又是对“我”的游离与丰富;周之江先生从“书也,如也,如其人”的角度,认为西泠印社社员戴老和西泠印社的气质相似,不屈于流俗是完整的人。他甚至觉得戴老与唐德刚笔下的胡适有一定的相似性,并引用唐德刚在《胡适杂忆》中的一句话论述:“有胡先生的资质的,大都没有胡先生用功;和胡氏同样用功的人,则多半没有他的天资;先天后天都差可与胡氏相埒的,又没有他的德性好、人缘好、气味好。”邹欣先生说,“许多人认为《石城》像安顺的一道美食‘一锅香’,而我认为是‘千层饼’,可以由故事层、民俗层、文体层、文化层……一层层‘吃’下去。”

(《 从“真”出发 落脚“乡愁”》由贵阳日报为您提供,转载请注明来源,未经书面授权许可,不得转载或镜像。)