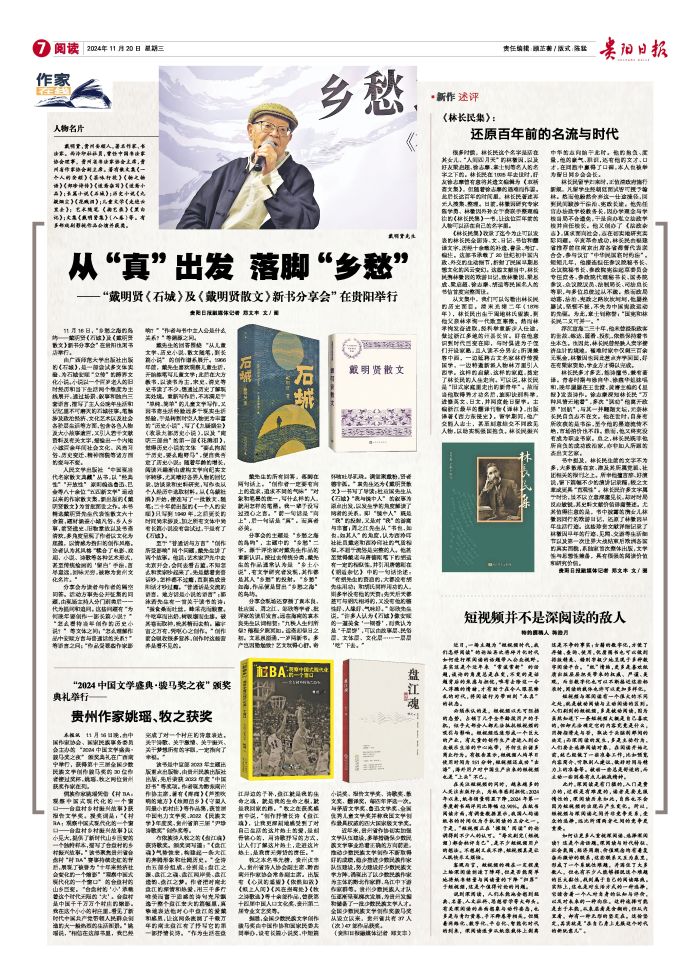

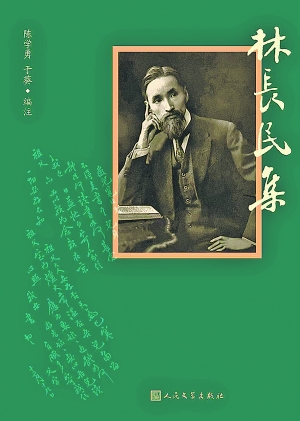

很多时候,林长民这个名字是活在其女儿、“人间四月天”的林徽因,以及好友梁启超、徐志摩、章士钊等名人的名字之下的。林长民在1925年去世时,好友徐志摩曾有意将其遗文编辑为《双栝斋文集》,但随着徐志摩的遇难而作罢。此后长达百年的时间里,林长民著述再无人搜集、整理。日前,林徽因研究专家陈学勇、林徽因外孙女于葵联手整理编注的《林长民集》一书,让这位百年前的人物可以活在自己的名字里。

《林长民集》收录了迄今为止可以发表的林长民全部诗、文、日记、书信和翻译文字,历经十余载的补遗、誊录、考订、编注。这部书承载了20世纪初中国内政、外交的生动细节,折射了民国早期思想文化的风云变幻。这些文献当中,林长民携林徽因的欧游日记,致林徽因、梁思成、梁启超、徐志摩、胡适等民国名人的书信首度完整面世。

从文集中,我们可以勾勒出林长民的历史面目。清末光绪二年(1876年),林长民出生于闽地林氏望族,到他父亲林孝恂一代败至寒微。然而林孝恂发奋进取,经科举重新步入仕途,做过浙江多地的州县长官。好在他意识到时代巨变在即,与时俱进为子侄们开设家塾,且入读不分男女;所课兼容中西,一边延聘古文名家林纾传授国学,一边特邀新派人物林万里引入西学。这样的启蒙、这样的家庭,奠定了林长民的人生走向。可以说,林长民是“旧式家庭里走出的新青年”。故而当他取得秀才功名后,旋即诀别科举,进修英文、日文,并两度赴日留学。主编浙江最早的翻译刊物《译林》,出版译著《西力东侵史》。留学期间,他广交能人志士,甚至刻意结交不同政见人物,以助实现强国抱负。林长民振兴中华的志向始于此时。他的抱负、度量,他的豪气、胆识,还有他的文才、口才,在同胞中赢得了口碑,本人也被举为留日同乡会会长。

林长民留学归来时,正值清政府施行新规,凡留学生经朝廷面试皆可授予翰林。然而他毅然舍弃这一仕途捷径,回到民间跋涉于法治、宪政长途。他先任官办法政学校教务长,因办学理念与学校当局不合遭免,于是自办私立法政学校并自任校长。他又创办了《法政杂志》,谋求面向社会,志在切实地研究实际问题。辛亥革命成功,林长民由福建省推荐前往南京出席各省都督代表联合会,参与议订“中华民国临时约法”。短短几年,他接连担任参议院秘书长、众议院秘书长、参政院宪法起草委员会专任庶务、参政院代理秘书长、国务院参议、众议院议员、法制局长、司法总长等职,与多位总统过从不疏。然而政局动荡,法治、宪政之路坎坎坷坷,他屡挫屡试,坚韧不拔,不失为中国宪政运动的先驱。为此,章士钊称誉:“国宪和林长民二义可并一。”

浮沉宦海二三十年,他未曾浸染政客的世故、练达、圆滑、投机,依然保持着书生本色。也因此,林长民曾经跌入卖字接济生计的境地,罹难时家中仅剩三百余元现金,林徽因也因此差点弃学回国,好在有梁家资助,学业方才得以完成。

林长民多才多艺,能诗擅书,兼有著译。青春时期与徐自华、徐蕴华姐妹唱和,晚年屡屡在王世澄、黄濬主编的《星报》发表诗作。徐志摩深知林长民“万种风情无地着”,多次“讽劝”他离开政界“回航”,与其一并翱翔文坛,无奈林长民自负志不在文。他在世时,自身有所收获的是书法,至今他的墨迹流传不绝,市场拍价也不菲。然而,他又终究没有成为职业书家。总之,林长民既非他所自负的成功政治家,亦非如人所愿的杰出文艺家。

书中提及,林长民生前的文字不为多,大多散落在京、津及其所属党派、社团相关的报刊之上。所幸他擅言辞、好演说,留下篇幅不少的演讲记录稿,较之文章或更具“直观性”。林长民许多文字属于时论,虽不以立意深邃见长,却对时局反应敏锐,其史料文献价值毋庸赘述。尤其值得注意的是,书中披露的携女儿林徽因同行的欧游日记,还原了林徽因早年生活行迹。这些珍贵文献详细记录了林徽因早年的行迹、见闻、交游等生活细节以及第一次世界大战结束后欧洲各国的真实面貌,系独家首次整体出版,文学性与思想性兼备,具有很强的阅读价值和研究价值。

贵阳日报融媒体记者 郑文丰 文/图

(《还原百年前的名流与时代》由贵阳日报为您提供,转载请注明来源,未经书面授权许可,不得转载或镜像。)