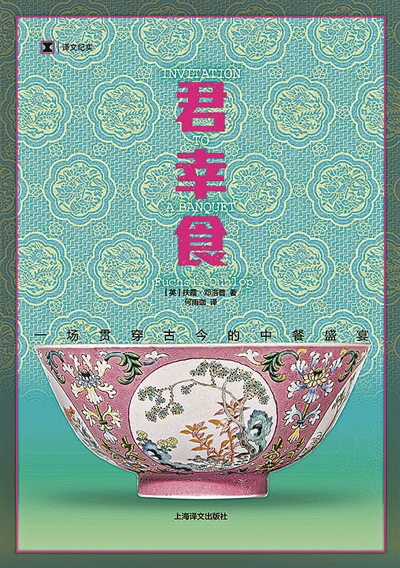

剑桥大学英国文学专业毕业的扶霞·邓洛普,在1994年拿到了四川大学的留学生奖学金。本应在成都追求学术深造的她,却“放弃”了学业,全身心投入到对当地美食的探索中,此后她旅居中国,专事研究中国烹饪及中国饮食文化。其先后出版的《鱼翅与花椒》《寻味东西》等作品风靡一时,扶霞因此有了“最懂中国菜的英国人”称号。在旅居中国三十年之际,她推出了新作《君幸食》。

“君幸食”的书名是一个小众得需要解释的词汇。长沙马王堆一号汉墓出土了一件狸龟纹漆盘,食盘内云纹间隙处朱书“君幸食”:食物得之于天地,经由烹饪而成为美食,享用者何其有幸。站在扶霞的角度,则是认识中餐,何其有幸。在《君幸食》的开篇,她提及了自己与中餐初接触的经历:那是一种叫做“糖醋肉球”的食物,软嫩的猪肉被面粉包裹着,炸得酥脆,配上酸甜的糖醋酱,一度在20世纪70年代的英国风靡一时,也赢得了年幼的扶霞和妹妹的喜爱。以糖醋肉球为代表,当时英国人还能吃到一系列似是而非的中国菜,包括虾仁杂碎、罐头笋炒鸡丁、豆芽炒面等。这些食物中油炸、酱油和姜蒜的气息,揭示了它们的中国血统,但这些菜品不等同于“正宗”的中国菜。扶霞到中国后发现:“我儿时的那些糖醋肉球,无疑应该归属于中餐。它们讲述的故事,是中国移民想尽办法适应西方的新生活,创造出一种简单而经济的烹饪,既能养活自己和家人,又能迎合心存疑虑的西方人的胃口。”

中国人在异乡需入乡随俗,中国菜也不例外,这本是众所周知的道理,但扶霞发现:西方人对中国人的认知偏差与中餐有一定的内在联系。晚清时,随着一批批华工远赴海外,唐人街、中餐便在当地生根。贫苦的华工迫于生存,用于果腹的“中餐”五花八门,因而被贴上了“什么都吃”的标签:爱吃豆腐就是缺乏男子气概的娘娘腔;用油烹饪出的食物必然油腻;用味精就是投机取巧的吝啬鬼;把食物切得细碎,是为了让其无法辨认,达到以次充好的目的;中餐是穷人的食物,价格不应该昂贵。书中写道:“长久以来,带有诋毁性质的、有关中餐的传说,一直是个扩大种族偏见的渠道。”

二十世纪以来,不少作家、厨师和实业家都努力想要打破这些极具误导性的刻板印象,让西方人认识真正的中餐。越来越多的西方人前往中国生活、工作和旅行,新一代的华人创业者们也在国外掀起一场中餐风格与表现形式的变革。川菜与湘菜刺激味蕾的辛香滋味,再加上东北、陕北,包括上海在内华东地区的种种风味,撼动了国外老派中餐的粤菜根基。如今,过去的外卖店与英式粤菜馆尚在,但多了快闪餐馆、晚餐俱乐部等更具吸引力的现代餐厅形式,其中许多店主都是在中国长大、又到国外接受教育、会讲两国语言的年轻中国人。此外,数不清的博主与社交媒体网红活跃在互联网上,展示着货真价实的中国美食。终于,这扇大门微微地打开了,人们得以一窥中餐丰富内涵的边角。

书中提到,很多被普遍认为是在西方诞生的饮食现象,在中国的历史可以追溯到千百年以前。比如:被现代西方美食家奉为圭臬的对食材产地与风土条件的讲究,不是西方人的首创,中国人两千多年来即提倡“不时不食”;当下西方流行用豆类和马铃薯等植物蛋白做成仿荤食品,至少在一千多年前的唐朝,中国厨师们就已经在制作各类素食“荤菜”了;早在西方掀起“分子料理”的热潮之前,中国厨师已经用鱼肉做面条、把鸡胸肉变成“豆花”、用鸭子身上的各个部位谱写美妙的烹调赋格曲;日本料理如今在国外备受推崇,其中很多核心技艺和备菜方法都源于中国:寿司、豆腐、茶道、酱油和拉面……此外,中国美食文化提倡的“适宜饮食”“敬天惜物”以及“天人合一”,为现代西方提倡的“将健康、可持续和慎重饮食与非凡乐趣完美结合”的饮食议题,提供了相当有帮助的视角。

在打破西方对中餐的饮食偏见、厘清中国餐饮文化的基础上,作者介绍了她所熟悉的每一道中国菜:麻婆豆腐、东坡肉、一品锅、醉蟹、小笼包、刀削面、罗宋汤、慈母菜……作者不仅巨细无靡地写出了食物烹饪的巧思与高超技艺,更追根溯源,道出背后纵贯千年的历史和文化。大量的考证让人惊叹又汗颜,许多风味都能在《诗经》《礼记》《庄子》《齐民要术》《吕氏春秋》《本草纲目》等经典中找到缘起。就像本书译者在《译后记》中所言:“她邀请我们来赴宴,就真的摆出了一桌子宴席。每一个小章节,都从宴席上的一道菜说起……从一个相关的细枝讲开去,延伸到无限的历史长河与广袤的地理版图上:碗盘成了写满文字的卷轴,筷子就是跋涉不停的双腿。”

“君幸食”也有劝君进食的意思,等同于古人的“努力加餐饭”、今人的“吃好喝好”。在这本书中,每一个美食爱好者都可以“吃好喝好”。

贵阳日报融媒体记者 郑文丰 文/图

(《认识中餐,何其有幸》由贵阳日报为您提供,转载请注明来源,未经书面授权许可,不得转载或镜像。)