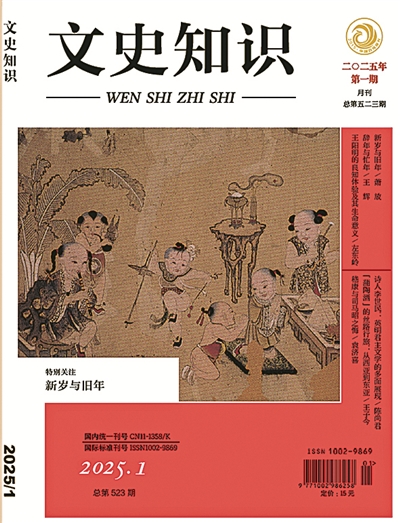

“葡萄美酒夜光杯,欲饮琵琶马上催。”这句唐诗应当是国人最熟悉的和葡萄酒有关的诗句了。产于西方的葡萄酒是如何传入我国的呢?最新一期《文史知识》杂志做了梳理。

我们知道,酿酒的原料大体有二:一是五谷,二是果类,两者分别称之为“粮食酒”和“果酒”。

文章首先从考古学的角度,考察了葡萄酒的诞生。有迹象表明,在尼罗河和波斯湾之间,较早形成了葡萄酒酿制技术。古埃及贵族墓壁画上可以看到收获葡萄、酿制葡萄酒、饮用葡萄酒的画面。从图像主题表现的饮酒生活风习看,当时上层社会对于这种酒十分喜爱。推测在距今七千年至五千年前后,这一地区已经生产并消费葡萄酒。有学者指出:“在遥远的地中海之滨,葡萄酒文化一直伴随着古埃及、古希腊、古罗马等古代文明的产生和繁荣。”此外,古代波斯文物资料中也出现饮用葡萄酒的信息。还有研究者发现,葡萄酒文化完美地展现在舞蹈艺术之中——即中国文献称作“胡旋舞”的艺术表演,舞者的服饰上有精美的“葡萄图案”。

葡萄酒最早见诸的中文文献,和西汉张骞出使西域有关。张骞回到长安,向汉武帝报告西行见闻,包括沿途考察西域国家的地理、人文、物产等多方面的信息,其中就有葡萄酒。不过在西汉,“葡萄酒”的中文名为“蒲陶酒”,是西域多个地方的特产。“蒲陶酒”的生产和消费,成为西域地方社会风貌的主要特色之一。在今新疆地区,吐鲁番种植葡萄的历史至少已有2300年。

随着丝绸之路打通,沿着丝绸之路传入中土的物种数量达到一个小高峰。其中最重要的有两类物种:苜蓿和“蒲陶”。苜蓿是有名的马粮,喂养的是冷兵器时代最重要的战略物资战马;“蒲陶酒”在中原是上层社会喜爱的饮品,又是驰骋万里的草原民族普遍偏爱的酒类。“蒲陶”和“蒲陶酒”经丝绸之路东传,朝鲜新罗时期反映“蒲陶”传入的早期文物资料里,就有韩国国立博物馆收藏的夫余双北里出土的“海兽葡萄镜”。

但在接受来自西方(尤其是中东)的文明方面,古时的朝鲜半岛与中国有相当大的不同。葡萄向我们展示了这种不同。文章写道,高丽王朝末期和朝鲜王朝初期经常颁布禁酒令,所以很少有文字记载提到葡萄,这也导致了葡萄不能普遍推广和广泛种植,葡萄酒更得不到推广。因此,与中国古代文学不同,古代朝鲜关于葡萄和葡萄酒的典故很少。

(《“葡萄酒”的丝路之旅》由贵阳日报为您提供,转载请注明来源,未经书面授权许可,不得转载或镜像。)