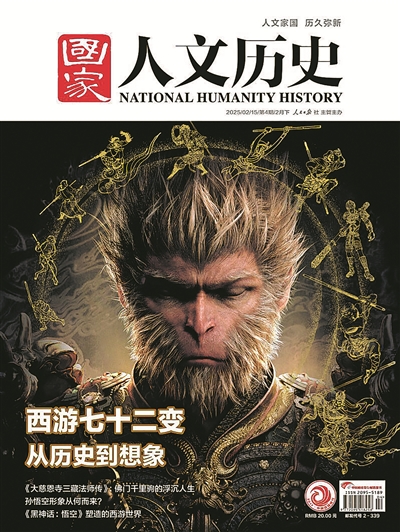

《国家人文历史》2025年2月下,半月刊

贞观十九年(645年)正月二十五,已经西行取经17年的玄奘携佛经657部回抵长安。他在漫漫长途中经历了什么?万历二十年(1592年),百回本小说《西游记》横空出世,给出了神奇而隽永的回答。最新一期《国家人文历史》杂志梳理了“西游故事”的源与流。

“西游故事”的源头,在于唐代的玄奘取经。“玄奘取经”是一段真实的历史:公元627年,年仅27岁的玄奘从唐帝国的首都长安出发,前去天竺(印度)求取真经。他出玉门关、穿过八百里流沙、翻越帕米尔高原、通过西突厥控制的草原、渡过恒河后到达摩揭陀国的佛教圣地——那烂陀寺。他在那烂陀寺学习研究五年,辩论无双。最终带着657部佛经回到长安。从出发到返回,玄奘西游历时18年,行程2万多公里,见过很多国王、部落头领和高僧,还遇见过不少奇人侠士、笃信宗教者、绿林强盗。他回国后口述的《大唐西域记》一书,叙述了他的旅行经历和见闻,比《西游记》中写的还要复杂和有趣。玄奘的徒弟慧立和尚写了一本《大慈恩寺三藏法师传》。在这本书里,慧立为了夸大师父的业绩,扩大佛教的影响,开始把玄奘取经的事迹涂上一些神秘的宗教色彩。

玄奘取经的故事流传到民间以后,人们又按照自己的理想和兴趣对它不断进行“改编”,使得取经故事逐渐演化为市井廛音:宋代,说书人编了一本十七节的《大唐三藏取经诗话》,取经的人除玄奘外,多了一个白衣秀士的猴行者,自称是花果山紫云洞八万四千铜头铁额猕猴王。一路上,他帮助玄奘打杀了白虎精,斩除了馗龙,收服了深沙神。从这个猴行者身上已经可以看到《西游记》中孙悟空的影子。从深沙神的身上,我们也可以看到后来《西游记》中沙和尚的影子;到了金、元两朝,玄奘取经的故事已被搬上了舞台,金朝艺人演戏的脚本中有《唐三藏》,元朝的杂剧中有吴昌龄写的《唐三藏西天取经》。除杂剧外,元代还出现了《西游记平话》。这是民间说书人的底本。从现存的片段“梦斩泾河龙”和“车迟国斗圣”来看,《西游记平话》中人物众多、情节复杂,和后来的《西游记》相当接近;丰饶的艺术土壤最终在吴承恩笔下的《西游记》中成为经典群像:集勇敢善斗、机智多谋、真诚正义于一身的孙悟空;迂腐善良而信仰坚定的唐僧;好色贪嘴、关键时刻却有急智的猪八戒;木讷忠厚却坚韧不拔的沙僧……作者继承六朝志怪传统,吸收唐宋传奇养分,撷取宋元话本精华,辅以非凡想象,满篇神魔,天马行空,殊方绝域,无奇不有,令人叹为观止。

经过几百年的翻刻、评点和传播,“西游故事”所包含的思想变得丰富而复杂。佛家说佛,道家见道,平凡者赞叹其英雄主义,奋斗者肯定其进取精神,使小说兼具理性与人性光辉的同时,也为后代各类创作者提供了经久不衰的中国IP和无尽无竭的源头活水。随着时代发展和技术进步,戏曲、影视、动画、游戏,续写、改编、解构、致敬……“七十二变”中衍生出各自的时代表达,“古典”就此成为“今典”。

(《梳理“西游故事”的源与流》由贵阳日报为您提供,转载请注明来源,未经书面授权许可,不得转载或镜像。)