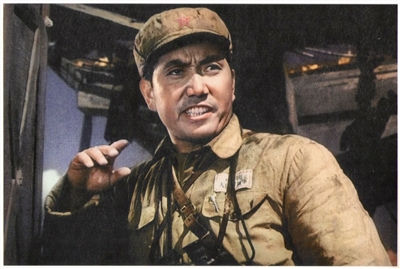

潘文展饰演的营教导员(剧照)

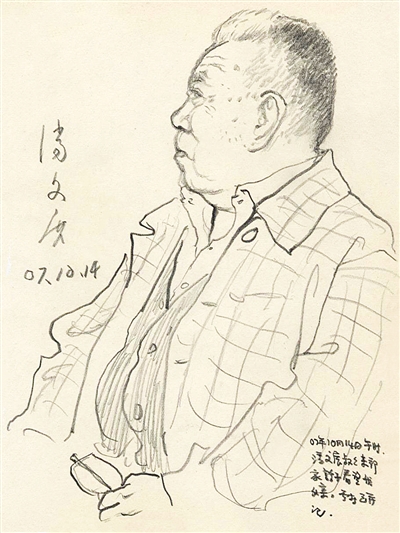

潘文展伯伯速写像(铅笔)

特约撰稿人 罗雪村 文/图

在陈冲新书《猫鱼》<快乐的大篷车>一篇中,陈冲回顾她参演成名作《小花》的开始:“走进办公室后,赵老师给我介绍了一位来客,他叫潘文展,从北影厂来上海借调我的……”陈冲尊称他“潘导演”,知道他受爱人张铮导演之托,来跟她聊一聊出演电影《小花》女主角的事。那天,他们在上海外国语学院操场上边走边聊,离开时潘导演留下一本《桐柏英雄》……

陈冲一口气读完那本书,继而神往起摄制组的生活,想象它就像印度电影《大篷车》里吉普赛人带着锅碗瓢盆和乐器四处浪迹,而拍电影的人就是吉普赛人,摄制组就是大篷车……正是潘导演的到来,使她日后有机会亲身体验到“《小花》剧组的确是一辆快乐的大篷车”。

陈冲讲述的这个小故事,勾起我对潘导演——老电影人潘文展伯伯的回忆。

最早见他是在银幕上,那是上世纪六七十年代看过不止一遍的新中国第一部战争大片《南征北战》,那里面的营教导员就是他饰演的。

没想到,此后家里来了一位客人,就是那个营教导员,恍惚他刚从银幕上走下来。那时的他,体态发福,特别和蔼。

他一来,家里气氛就活跃起来。他主要跟我父亲聊天儿,他们在抗战时期就认识,他比我父亲大四岁,一个在抗敌剧社,一个在战线剧社,一块儿演过戏。

接下来的十几年,潘伯伯每隔十天半个月就骑着他那辆旧自行车从北太平庄北影宿舍过来,来之前也不打电话,敲门就进,坐下就开聊。他和我父亲好像有聊不完的话,除偶尔留下吃顿饭,一般都是聊一阵抬屁股就走。

我那时候专注画画,没有留意潘伯伯与我父亲都聊了些什么。

后来,他们渐渐都老了,潘伯伯来的次数少了。

后来,潘伯伯回了上海,在那儿去世。

再后来,父亲给我讲过一个他和潘伯伯读书学习的小故事。

1949年进了北京城,不打仗了,可以过安生日子了,想想以后没文化怎么行,父亲和潘伯伯聊起读书的事情。潘伯伯如愿以偿去了电影学院进修学习。

由潘伯伯与我父亲的聊天,想起老作家姜德明先生,他出口即掌故,他说他的很多故事是与老人们聊天时听来的。

传记作家李辉说过一句话:“最好的教育是聊天。”

回想那些年潘伯伯与我父亲聊天的日子,他们的一生,虽说不上多么精彩,但他们曾经出生入死于那个烽火硝烟的岁月,又在后来的血雨腥风中被弄得满身伤痕,他们能挺过来、熬过来,多么不易,该会有多少故事可讲。特别是潘伯伯,人生更加丰富,他在中国电影发展史上,也留下了一笔。

潘伯伯生于1924年,河北任丘人,1938年参加革命,去了延安,在鲁艺戏剧音乐系当教员,在晋察冀前线经历战火硝烟。1949年后他在北京电影学院导演专修班学习,后到上影当演员,又调北影任导演。上世纪50年代,他在影片《大地重光》《翠岗红旗》里出演角色,上世纪70年代导演红遍大江南北的舞蹈艺术片《红色娘子军》,还写过电影文学剧本《粮食》,是“百部中外经典老电影”之一……特别是他导演的电影《马兰花》,是我这一辈人难忘的美好记忆,至今还会唱:“马兰花、马兰花,风吹雨打都不怕,勤劳的人儿在说话,请你马上就开花……”

潘伯伯的爱人,电影《小花》导演张铮,1916年生于江苏丹阳,在上海长大,抗战时期也去延安鲁艺学习,曾在影片《风云儿女》中饰演女主角,还是南斯拉夫电影《桥》的译制导演。

假如能回到潘伯伯和我父亲聊天的日子,我一定会好好听他们讲那些过去的故事,也想问问潘伯伯:当年拍《红色娘子军》时有什么趣闻?他后来为什么不再导演电影、为什么在艺术壮年期息影银幕……

可惜没有机会了。

想起17年前画过一幅潘伯伯速写像,记得他看看画,没说什么,却给我讲了一个山药蛋派作家赵树理的故事。1963年他参加文化部工作队到山西,和赵树理一块儿待了三个月。赵树理一天到晚泡在老乡家,给他安排的住处,炕上落了一层灰土……说他穿一身粗布中山装,挎包上挂着一个茶缸子……一天他们下乡,一块儿吃饭,见自己碗里有肉,赵树理把筷子一撂,问村干部:“老乡吃甚?”……潘伯伯讲的赵树理都是细节、小事,他说搞艺术一定要注意观察细微之处,不要忽略日常小事,刻画人物,细节、小事更生动、更有力量。

如今潘伯伯和我父亲都走了,他们带走了一段历史的很多故事和细节。

人常常是,拥有时不懂得珍惜,一旦失去了,追悔莫及。

现在意识到了:历史从不缺少宏大叙事,稀缺的是真实与细节,而身边应该记住的人和事要抓紧记住,否则,错过就永远地错过了。

(《读《猫鱼》,想起一位老电影人》由贵阳日报为您提供,转载请注明来源,未经书面授权许可,不得转载或镜像。)