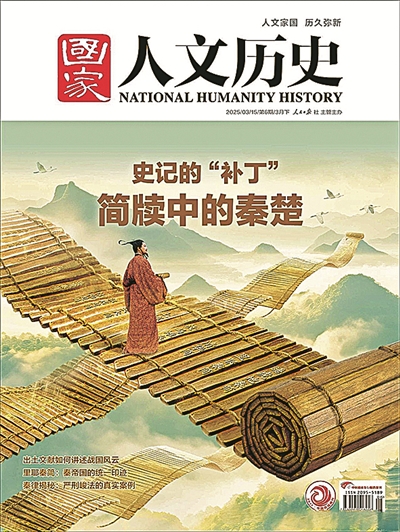

《国家人文历史》2025年3月下,半月刊

我国文字的载体在造纸术发明、纸张普及之前,尚有甲骨、简牍、丝帛。20世纪以来,陆续出土的大量简牍成为探寻中华民族文明根脉的一把钥匙。最新一期《国家人文历史》杂志关注简牍中的楚简。

所谓“简牍”,是“简”与“牍”二者的合称。“简”与“牍”的区别主要体现在宽度上:简细长、牍更宽。在制作材料上, 二者大多用竹或木,通常而言简多用竹、牍多用木,故而又称之为“竹简”“木牍”。

在出土的简牍中,以楚地最为壮观:郭店楚简与原始祖本极为接近的《老子》、安大简里目前所见最早的先秦《诗经》抄本、清华简中的《尚书》佚篇、海昏侯墓的简本《论语》、上博简首次发现的《李颂》《兰赋》等“早于屈原时代的楚辞”,这些珍稀文献为先秦时期的思想文化和语言文字研究提供了宝贵资料。此外,清华简惊现“最早的十进制乘法表”,让我们知道古人在2300多年前就有了“计算器”;长沙仰天湖楚简见证“书赗于方,书遣于策”的礼制规范;清华简《越公其事》与《郑文公问太伯》以鲜活的叙事填补吴越争霸、郑国东迁的历史空白;睡虎地秦简“某里士伍甲”的户籍档案反映秦代严苛连坐制度下普通百姓的命运浮沉;里耶秦简犹如一部秦代社会生活百科全书,让千年时光后的人们清晰地看到中国首个大一统王朝运转的面貌。

可以说,大量战国和秦代简牍的发现,相当于为司马迁的《史记》打“补丁”,不断丰富其内容并带来新的视角,补充别样的历史书写。一些此前未见的材料,甚至提供了填补学术空白、解决“历史疑案”的可能性。此外,出土简牍资料中还包含大量古书、典籍,反映了战国至秦汉时代发达的学术成就与自然科学;与传世史书多记载帝王将相、文武百官不同,简牍中记载了大量基层小吏、士兵、百姓、奴婢等“小人物”的信息,彰显了他们在历史长河中的独特价值。而且,简牍书法记录着文字从“篆籀筋骨”到“波磔生姿”的形变之旅,更镌刻着中华民族对“书写”这件事的恒久痴迷。

(《简牍中的楚简》由贵阳日报为您提供,转载请注明来源,未经书面授权许可,不得转载或镜像。)