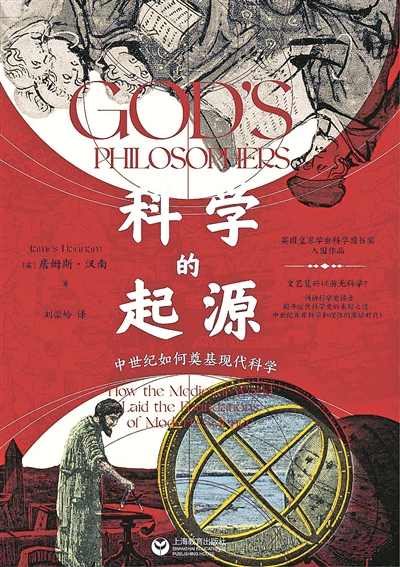

在世人普遍的认知之中,“中世纪”与战争、传染病、蒙昧如影随形,是坏的“黑暗时代”,而剑桥大学科学史和科学哲学博士詹姆斯·汉南在《科学的起源》一书中则试图向读者证明:我们今天认为的科学技术,很大程度上起源于中世纪。

作者从历史学角度出发的考证显示,对中世纪的诋毁早在16世纪就已开始。当时,人文主义者开风气之先,首倡希腊罗马古典文学,至于用拉丁语写成的、玄奥难懂的中世纪学问,则被停止了阅读和研究。继之而起的英国大思想家弗朗西斯·培根、托马斯·霍布斯和约翰·洛克,也对中世纪的学问弃之如敝履。到了18世纪,伏尔泰等法国思想家也加入了攻击中世纪的行列,在思想启蒙家们那里,“中世纪”是“野蛮不化”的同义语。

作者认为,对中世纪的正名,始于一百年前法国物理学家、历史学家皮埃尔·迪昂,他无意间接触到了一大批没人读过的中世纪手稿。在这些尘封的大部头中的发现,让他很快意识到,科学在中世纪已十分精奥,且受到高度重视,对后来的发展不可或缺。随着越来越多的手稿被学者研究,中世纪自然哲学家的成就越来越耀眼。

近来的研究已经表明,中世纪是一个在科学、技术和文化方面有着巨大进步的时期。指南针、造纸术、印刷术、马镫和火药全都在公元500年到公元1500年间出现于西欧——这些发明起源于远东,但欧洲人却将它们发展到其他地方没有达到的更高水平:有了指南针,克里斯托弗·哥伦布才能在望不见陆地的条件下航行,在1492年横渡大西洋,发现新大陆;火药与此前发明的马镫变革了战争方式;印刷术和造纸术的发展导致书籍数量猛增,其影响力甚至可能比火药的影响力还大。同时,中世纪的欧洲人还独立发明了眼镜、机械钟、风车和高炉、透镜与相机,而且几乎所有类型的机器以及工业革命本身,都可以追溯到中世纪的发明家。只是这些发明家的名字不被知道罢了。

书中有一个观点:现代科学有四块基石,即制度的、技术的、形而上学的和理论的基石。具体而言,现代科学的制度基石,是指诞生于中世纪的大学,至今,大学仍是全世界范围内科学研究和科学训练的主要机构;现代科学的技术基石,是指中世纪的技术进步带来了农业生产力和生活水平的大幅提升,有些技术进步还对科学有直接影响,技术进步不仅为自然哲学家提供了研究所需的设备,还为他们提供了关于世界运行机制的线索;现代科学的形而上学基石,则突破了神学思想的禁锢,让科学成为一个合法的研究领域,因为人类可以通过自然了解其创造者;现代科学的理论基石,是指许多中世纪理论的力量源于其将数学与自然哲学相结合的方式。在亚里士多德那里,这两个学科始终泾渭分明;但在中世纪,它们越来越多地联系在一起:托马斯·布拉德沃丁表明,对自然作出的成功的数学描述应该始终有效,而默顿计算者则普及了用数字来研究物理问题的思想。这意味着到了16世纪,数学和自然哲学之间的隔阂实际上已经可以忽略。总之,人类科学的进步,并不是爆发式演进的,如果没有中世纪学者的贡献,伽利略、牛顿、科学革命都不会出现。

贵阳日报融媒体记者 郑文丰 文/图

(《现代科学奠基于中世纪》由贵阳日报为您提供,转载请注明来源,未经书面授权许可,不得转载或镜像。)