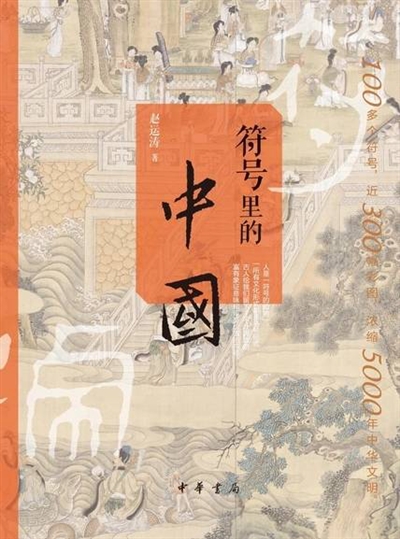

符号是一种共同的文化记忆。赵运涛教授《符号里的中国》一书,即通过符号来了解中华文化。

德国哲学家恩斯特·卡西尔对“符号”有着深刻的见地,其在《人论》中如是描述“符号”:“一种可以通过某种不言而喻的或约定俗成的传统,或通过某种语言的法则去标示某种与它不同的另外的事物的事物。”卡西尔认为人是“符号的动物”,“所有文化形式都是符号形式”。在他看来,日常生活与世俗风景都是符号,而符号被了解了,才具有意义,才是文化。一个符号的生成与发展,其背后必然有着强大及复杂的文化支撑,而一旦文化经过漫长的积淀形成了符号,它的寓意就会有长期性及稳定性。读懂了符号,才能理解符号所承载的文化。

在书中,作者从传世文献、考古发掘和民间信仰中,选取了最能代表中国的一百多个符号,如龙、凤、鸿蒙、祝融、太极图、八卦图、河图洛书、三星堆“太阳—神鸟—神人—神树”等,分为祥瑞、守护、神圣、人文四辑。这些符号的来源,大体上有两个源头:一个源头是中华民族的主体文化,即儒释道;另一源头是民俗信仰,作者称之为“儒释道”之外的“第四空间”。在民间的日常生活中,步步都离不开对各路神仙的膜拜,而且往往都是寻求“多重保险”,如除了“福禄寿喜财”以及与科举有关的魁星、文昌等某方面的“专职”神仙,人们还信奉一些空间上的“区域”保护神。人们认为一座城池有城隍爷,是城市的守护神;一方地有土地公,负责保佑乡村平安等等。

可以说,书中所涉及的符号,都是国人再熟悉不过的。但正如“百姓日用而不知”,符号后面的文化支撑,人们往往是不甚了解的。只有解开符号这一“文化密码”,背后的文化底蕴才能暴露出来,基于此,无论是文化寻根、文博旅游,还是日常审美,都会是充满趣味的人文之旅。

书中对每个符号的生成过程、发展流变、现今影响、寓意与应用作了细致的考辨。作者认为,演化是符号的重要特征。符号的演化方式有两种:一种是“错讹”,人们有意无意地造成一些错误。大多数符号在形成演化时出现的“错讹”,其实是人们有意为之的。中国文化中有很多动植物被当作吉祥符号,这些符号的吉祥寓意,大多是依靠联想故意形成的“错讹”效果。比如,蝙蝠,在西方文化中,蝙蝠与黑暗、神秘、恐怖有关。而在中国古代,由于蝙蝠的“蝠”与“福”同音,所以“蝙蝠”成为一种吉祥符号。蝙蝠常和其他符号搭配,组合出更丰富的寓意,比如五只蝙蝠中间捧一个“寿”字,就是“五福捧寿”;另一种是“错位”,是一些符号在神圣化、世俗化、本土化过程中发生的演化。符号是不断变化的,随着历史的推进,地域的扩展,符号原本的含义无法满足当下需要,这时,符号就要因时而变、入乡随俗。这便是符号“错位”出现的背景。作者认为,“错位”可以看作是一种高级的“错讹”。而“错位”主要有三条路径,第一条是自下而上的“神圣化”,第二条是自上而下的“世俗化”,第三条是由外向内的“本土化”。最典型的是孔子像,校园里常见的“叉手礼”的孔子像实际是到了唐代才出现的,汉代画像中还没有这种礼仪,更别说孔子的时代了。还有常见的露着大板牙的孔子像,这背后实际是“圣人异象”思想的影响。

在中国文化中,符号主要有四大应用场景:纳福求吉、辟邪禳灾、彰显地位与权力,以及普通民众的生存与繁衍。首先是“纳福求吉”。比如过年时常见的年画“福禄寿”三星高照图,“福”指有福气,事事顺心;“禄”指俸禄,官运亨通;“寿”指寿命,活得够长;其次是“辟邪禳灾”。比如古代有专门用于择日的书,有讲祭祀吉凶的《祭历》,讲丧葬吉凶的《葬历》。其朴素的原理是,通过把五行和天干地支排列组合,得出一套相生相克的信息来判断吉凶;再是彰显地位与权力。最典型的是“龙”这一符号,龙是人为合成的符号,集合万物的精华,所以统治者将“龙”与“王权”绑定:早在商周时期,贵族服饰就已经有龙纹装饰。汉朝以后,绣有龙纹的朝服更是成为皇帝的专享。后来,统治者还会以龙来神化自己的出身;最后是和普通民众的生存与繁衍有关。“吉祥”是人们围绕着生存、繁衍等人类朴素命题而产生的精神希冀。吉祥符号首先起源于人们对于“吉祥”意味的追求,是中华民族传统吉祥观念的显著表现。如昭示长寿的松柏、仙鹤,寓意美好爱情的鸳鸯、蝴蝶,镇宅保平安的关公、钟馗以及象征幸福、吉利、长寿的福、禄、寿三神仙。中国人的衣食住行、婚丧嫁娶、祭祀祈祷、节日庆典等日常行事,无不烙印着祈吉的观念。也正因如此,中国人对于吉祥的追求成了一种坚韧的纽带,代代传承,并在数千年的历史流转中,形成根植于我们日常生活中的民族文化现象。

贵阳日报融媒体记者 郑文丰 文/图

(《在符号里读懂中华文化》由贵阳日报为您提供,转载请注明来源,未经书面授权许可,不得转载或镜像。)