《国家人文历史》2025年4月下,半月刊

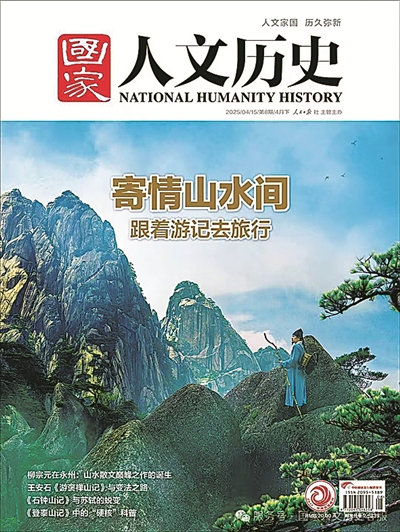

“知者乐水,仁者乐山。”在华夏文明的脉络中,山水不仅是自然的存在,更是人文的存在:上古文献《禹贡》《山海经》对九州的描摹,就将中华文明与自然和谐共生刻入文化的基因之中。最新一期《国家人文历史》杂志推出专栏,追随文人的步履与山川形胜缔结下长久的契约,带领读者跟着游记去旅行。

在古代文人的游记作品中,“庐山石门”“三峡”“潇湘”“永州”“褒禅山”“石钟山”“雁荡山”“虎丘”“五台山”等地点的出现频次很高,且至少拥有一篇传世佳作。期刊围绕这些佳作,对上述地点作了介绍:东晋高僧慧远在庐山石门夕阳中的妙悟,以佛理重塑了古人面对自然的思考方式,也开启了以山水为纸、以性灵为墨的千年书写;从郦道元笔下奔涌的三峡急流,到姚鼐登泰山所见风雪中的苍山劲石,山水在文人的点化下,完成了从自然景观到精神图腾的升华。那些散落在青史中的散文游记,不仅是地理坐标的文学投射,更是书写者“寄情山水间”的精神镜像。在唐人的杖履声中,山水游记成为独立文体。元结在道州开辟右溪,化庸常为传奇,“开子厚之先风”;永州的寒潭竹影,因为柳宗元的到来而获得永恒生命,中国山水散文巅峰之作也应运而生。宋代文人的游踪里闪烁着智性光芒:王安石在褒禅山洞中悟出“深思慎取”的治学之道;苏轼在石钟山得出“事不目见耳闻,而臆断其有无”的论断背后,是其历尽蹉跎的蜕变。沈括的雁荡之旅开创科考游记文体的同时,晁补之也在浙西山水的空山夜雨中窥见天人感应。陆游入蜀日记中,夔门险峻与巴蜀民风共构南宋全景;周密笔下的临安风光,市井喧哗与湖光山色浑然一体。世俗化的风潮中,明清游记绽放异彩:袁宏道记虎丘中秋,将昆曲管弦织入林泉清幽;于张岱而言,西湖之美满载前朝梦忆;顾炎武的五台壮游,没有山光水色,只有历史考证;而若能与年近古稀的袁枚同游黄山,应当会是一次难忘的“性灵”之旅。

凝固在山水游记中的山水,因当代旅人的到来而重新流动。这或许正是中国山水文化最深刻的隐喻:真正的旅行,是文化跨越古今的共鸣。

(《跟着游记去旅行》由贵阳日报为您提供,转载请注明来源,未经书面授权许可,不得转载或镜像。)