特约撰稿人 绿茶 文/图

深圳坪山的阅读图景以倾力打造的城市书房为佳,目前已落地十几家特色不一的城市书房,一店一景,星罗棋布。今天,咱们来一场坪山城市书房漫游之旅,在古建与历史中穿梭,在学堂与民居间驻足,在寺庙与族屋里忆往。

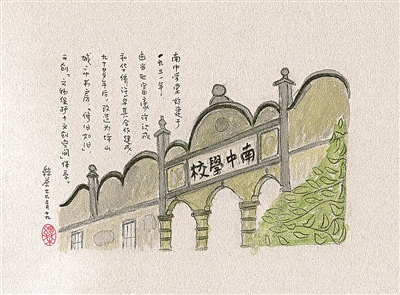

首先来到一座民国老校“南中学堂”。

南中学堂始建于1931年,由当地富豪许让成和华侨许卓其合作建造。1930年以前,当时的宝安县对面喊村和树山背村各有一所小学,分别叫秀南小学和培中小学。由于两村不和,当地富豪许让成想新建一所学校,借此团结两村人,此提议得到族人赞许,居住在香港的华侨许其卓愿意提供家里六七亩地作为学校用地。许让成于是捐资三分之一,剩下的由每家每户集资。1931年,学校建成,从之前两所小学名中各取一字,命名为“南中学校”,后来人们习惯称其为“南中学堂”。

90多年后,2018年4月23日,南中学堂正式改造为坪山城市书房。学堂地处交通要道,建筑所在地现为环岛,车流绕行学堂,闹中取静。白墙黑瓦、飞檐雕柱,其南洋风格与传统客家建筑元素相互交融,在改造过程中,“修旧如旧”,保留了原有中西合璧的建筑风貌。

摇身一变的南山学堂,不仅保留了建筑的古朴韵味,还设置了阅读、展览、文化活动、咖啡休闲等功能,定期举办“老学堂、新课桌”等系列阅读分享活动,为坪山“‘文物保护+文化服务/文创空间’保护模式”体系开了一个好头。

第二站,来到有着300多年历史的文武帝宫。

文武帝宫始建于清代中晚期,距今300余年,原本是客家人祭祀文昌王和武帝关公的寺庙。在300多年的历史变迁中,文武帝宫也历经沧桑。民国时期,曾作为乡政府办公场所和粮站,文昌王和武帝关公雕像一度被毁,文武帝宫也一度荒废。改革开放后租给个体户经营杂货店,好在整体建筑保存至今。

2019年9月12日,经过修缮和活化后,文武帝宫成为坪山城市书房,有藏书近7000册,其中,设有坪山图书馆客家特藏馆,藏有客家文献3700多册,涵盖宗祖谱、史志、客家名人著作等,是我们了解客家历史、文化的重要入口,同时,举办各种客家文化讲座、读书会等,已经成为全球客家文化最重要的资料库。

接下来去到一个大家族的客家围屋——大万世居。

大万世居建于清乾隆五十六年(1791年),是曾氏家族的客家围屋,占地2.5万平方米,建筑面积1.66万平方米,有400余间房屋,不仅是深圳规模最大的客家围屋,也是全国现存最大的方形客家围屋之一。

大万世居背靠梅花山,门前半月形风水塘,符合中国传统建筑“背山面水”理念。正门有“大万世居”石刻,形制“九厅十八井”,以祠堂为中心,祠堂悬“追远堂”匾,四方围合,外围墙高8米、厚60厘米,四角设三层碉楼,墙顶有环形通道,外墙遍布射击孔,大门包铁皮防撞,是一座防御功能完备的大型家族聚落。

大万世居由曾端义所建,族谱记载,曾氏家族“三代迁三地”,从梅州到惠州再到坪山。乾隆末年,惠州遭遇水患,曾端义及其长子曾光斗积极捐纳赈灾,为此朝廷分别诰授他们儒林郎捐职员和捐监生称号。曾氏家族迁居坪山大万世居后,几百年间开枝散叶,成就客家曾氏一族的荣盛史,直至2002年,曾氏家族最后一位后人搬离大万世居。

改造后的大万世居,以“文物+文旅+文创”的模式,打造“客家文化综合体验馆”,内有客家民俗博物馆、非遗传承基地、文创市集、艺术展馆、坪山城市书房、大万明新学馆等,其中,坪山城市书房主打客家文化阅读空间;大万明新学馆曾是曾氏家族子弟读书习礼的私塾,如今侧重“国学教育+非遗体验”,打造为沉浸式文化空间。

大万世居和文武帝宫同为坪山“历史建筑活化双壁”,以这两处为坐标,联动周边客家村落,构建深圳“客家文化生态圈”。

最后,再去另一处客家建筑水源世居看看。

水源世居始建于1933年,为五开间双层客家楼房。1942年,“香港文化名人大营救”行动中,水源世居作为秘密中转站,承担着人员休整和情报传递的功能,茅盾、邹韬奋、何香凝等文化名人都曾在此停留、休整,也曾是东江纵队的重要交通站。

修缮后的水源世居,活化为“东江纵队纪念馆分馆”和“坪山城市书房”,兼具历史建筑保护和文化服务功能,也有阅读服务、非遗体验、艺术展览等功能。

此外,坪山城市书房还打造了金龟自然书房、大草坪书亭、观水书房、石井简阅书吧、龙田简阅书吧、萍水相逢城市书房、求实书房、青青草儿童书房等风格各异的城市文化空间,为坪山的阅读生态提供多样性的落地。同时创立了“亦山品物”坪山文创IP,聚焦“坪山IP文创产品开发、坪山城市书房品牌推广、特色文创空间建设运营”三大主业,创意设计推出10个系列、200余款坪山本地元素的文创产品。

尽管深圳是一座年轻的城市,但其历史自有来处,其先民在这片土地繁衍生息数千年,给我们留下很多隐藏的历史信息,以上几处数十年、数百年的建筑,就是历史给我们的馈赠。活化历史,是我们这代人应尽的义务,也是我们能给未来留下印记的一种方式。

(《古建与书房交辉》由贵阳日报为您提供,转载请注明来源,未经书面授权许可,不得转载或镜像。)