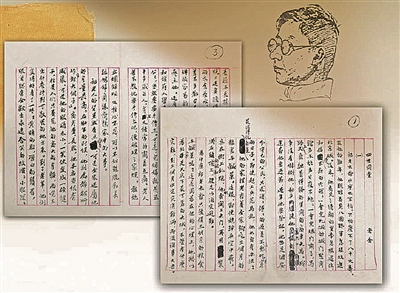

老舍《四世同堂》手稿。 中国现代文学馆藏

中国现代文学馆收藏着一份珍贵的抗战文物——老舍《四世同堂》手稿。这部诞生于中华民族抗战烽火中的史诗,以其独有的温度和力量,镌刻了民族危亡之际普通个体的生存挣扎与精神嬗变。恢宏的架构、深刻的历史洞察和对北平市民社会全景式的描绘,使其成为中国现代文学史上一座不朽的丰碑。

而作为老舍创作原初载体的《四世同堂》手稿,历经颠沛流离与岁月沧桑,其生成、发表、演变与修复的过程本身,就构成了一部与抗战历史和新中国文艺生态紧密交织的传奇。这份珍贵的纸质遗存,既是作家呕心沥血的见证,也是文本命运与国家命运共振的独特标本。

艰难孕育 时代共振

《四世同堂》的胎动与分娩过程,直接烙印着老舍整个抗战时期的流亡生涯。1937年,北平沦陷,老舍毅然抛舍在济南的安稳家庭,只身南下武汉、重庆,全身心投入中华全国文艺界抗敌协会的组织领导工作。然而,故都沦陷的切肤之痛,对敌陷区亲人和万千同胞命运的深切忧虑,始终萦绕心头,成为驱动他动笔的内生动力。

重庆北碚蔡锷路寓所,成为了这部皇皇巨著的孵化之地。约1943年秋冬之际始,在物资匮乏、环境险恶的极端困境中,在微弱的油灯或烛光下,老舍以超乎常人的坚韧意志伏案写作。据老舍夫人胡絜青回忆及其本人自述,他常常忍受着胃病的折磨,在狭小的“多鼠斋”中奋笔疾书。

现存手稿的纸张,因战时物资紧缺而规格不一、质量粗糙。部分页面由不同颜色和大小的稿纸拼接而成,显露出物资匮乏下的“缝补”痕迹。字迹时工整时奔放,涂抹增删之处比比皆是,反映了创作时思考的激烈与紧迫。某些页角的磨损褶皱,更是无声记录着手稿在躲避空袭的仓皇携带中所承受的风险。这份饱经战火硝烟的手稿,正是老舍“文章下乡,文章入伍”的抗战宣言最忠实的物质化身,是一位爱国作家在民族存亡关头以笔为戈的无声证词。

《四世同堂》首次走入公众视野的方式极具战时特色,是在报刊连载。这一传播路径深刻影响了其文本的生成方式与初始的社会反响。全书的《惶惑》《偷生》两部创作与发表几乎同步进行,《惶惑》率先连载。此次连载正值世界反法西斯战争与中国人民抗日战争进入战略反攻的关键节点。1945年5月,最初连载的《扫荡报》改组为《和平日报》,这一报刊更迭本身就承载着战局转变的信息。更具历史戏剧性的是,《惶惑》刊载完成之时,恰逢日本宣布无条件投降之际。

手稿完成后,章节常被迅速交付报馆发排,现存部分手稿与之相较可看出战时效应的鲜明印记。为适应连续的连载节奏,老舍书写速度极快,手稿呈现出大量即时的修改痕迹,但这些修改多集中于语言润色、氛围强化和对日伪暴行更为具象化的揭露上,核心情节与人物塑造则保持稳固。例如,汉奸冠晓荷、大赤包卖身投靠、媚敌求荣的丑态刻画日益丰富;正直商人祁天佑不堪受辱投河自尽等标志性事件不断深化;特别是对日伪推行“献铜献铁”“粮食配给”等掠夺政策导致北平市民陷入绝境的描绘,如骨瘦如柴的小妞子死于饥荒等情节,具有撼人心魄的力量。连载过程,就是将北平沦陷区的地狱图景不断推向战时国统区读者眼前的过程,使之成为控诉敌人罪行、激发抗战意志、警示民族命运的强有力的文学武器,切中了战时民众最深层的情感脉动。

命运沉浮 残篇回译

抗战胜利后,《四世同堂》单行本也经历了复杂的版本变迁。《惶惑》《偷生》两部在1945与1946年间便先后在重庆与上海推出单行本,此时的文本尚相对接近连载原貌。

第三部《饥荒》的诞生与面世则更具波折性。1946年老舍应邀赴美讲学,《饥荒》正是在异乡纽约完成写作。1949年底,老舍回国后,将《饥荒》于《文学》杂志连载到87章后戛然而止。

上世纪五十年代末至六十年代初,人民文学出版社计划重印,老舍亲自对全书进行了大规模修订。对比此时期的权威版本可清晰看出明显删改:部分被认为色调过分消极无助或表现“市民落后性”的情节被弱化,尤其值得注意的是涉及英美人士形象与文化关联性或可能引发“崇洋”联想的文字都被有意识地删削或调整。

《四世同堂》漫长的传播史中,最令人扼腕又欣慰的插曲,莫过于《饥荒》结尾部分中文原稿的遗失与借助英译本的创造性“回译”过程。国内单行本初版本与几十年来各种公开的、主流的中文版本中只包含《饥荒》的前20章,结尾收束仓促,留下悬疑。老舍本人未及留下关于结局的最终定论便已离世。然而,1951年在美国出版的英译本《The Yellow Storm》,英文底本包含了《饥荒》完整章节。该译本虽为缩写,但其结尾部分清晰地展现了小羊圈胡同在战争结束之际的景象,瑞全带着革命激情归来投身重建,钱默吟先生继续其文化坚守,祁老人在重孙夭折与曾孙诞生中感悟历史沧桑等关键情节。

自上世纪八十年代初起,国内学界依托英文版本,启动了一项“回译”工程。以赵家璧、胡絜青、王行之为代表的文坛人士和研究者,严格依据英译本的叙事脉络和人物命运线索,参考老舍的创作风格习惯,特别是《四世同堂》前文的情节逻辑与语言风格,对最后缺失的13章内容进行了细致的中文转译和补充撰写。这一“回译”成果,并非简单语言转换,而是对老舍创作意图、情节架构、精神主旨的精心复归,成功连接了破碎的叙事链,完整呈现了瑞全、钱诗人等核心人物的最终走向。这些回译章节虽然词句不完全是老舍亲笔,但其核心内容真实,情感基调一致,还原了作品的整体风貌与精神高度,被普遍收录于上世纪八十年代后出版的权威版本如《老舍文集》《老舍全集》之中。

不朽价值 精神图谱

《四世同堂》之所以穿越时空而熠熠生辉,其根本在于它通过北平小羊圈胡同这一微观宇宙,在抗战救亡的宏大历史天幕下,深刻解剖并艺术再现了中华民族在生死存亡关头的精神图谱。

小羊圈胡同犹如战时中国社会的精妙缩影。祁老人坚守四世同堂的传统理想在炮火中风雨飘摇,长孙瑞宣在忠孝难全、家国抉择中的矛盾与煎熬,三孙瑞全毅然出走投身抗日洪流的决绝,次孙瑞丰堕落为汉奸的可悲,诗人钱默吟从隐逸到斗士的悲壮觉醒,汉奸冠晓荷夫妇寡廉鲜耻的疯狂与最终毁灭,以及李四爷、小文夫妇等普通市民在屈辱、饥饿、死亡阴影下的挣扎、互助与人性微光。所有这些血肉丰满的人物编织成沦陷区市民社会复杂多维的全息画卷。

尤为珍贵的是,《四世同堂》通过手稿到最终文本流传下来的大量情节细节,具有沉甸甸的文献价值与情感冲击力。那些对日伪暴行的实录,祁天佑被诬陷示众后的悲愤自沉,“献铜献铁”中被搜刮得家徒四壁的市民,“粮食配给”下因极度营养不良而惨死的小妞子,白巡长在日伪夹缝中的卑微苟活与最终悲剧,这些具体入微、血泪交织的描写,绝非凭空杜撰,而是作者基于无数真实历史惨象的高度艺术凝练,深刻揭露了日本军国主义殖民统治给中国人民带来的深重灾难。

但《四世同堂》的伟大远不止于控诉。它同时展开了深刻冷峻的民族自我审视,批判怯懦、麻木、自私等特定历史条件下的人性弱点,也无比崇高地颂扬了以钱默吟、瑞全及无数市民为代表的不屈气节、坚韧意志与朴素爱国情怀。这种苦难与坚韧、蒙昧与觉醒的交织呈现,赋予作品以深刻的历史反思性和精神洞察力,使其超越了简单的控诉层次,升华为一部深刻剖析中华民族在存亡续绝关头精神蜕变、灵魂挣扎与生命韧性的宏伟史诗。

从重庆北碚的斗室油灯下孕育,在日机轰炸的阴影中艰难成稿,于抗战胜利的曙光中连载回响,再到胜利后跨越重洋、最终重获文本圆满,《四世同堂》的传播史就是一部浓缩的民族抗争史与精神淬炼史。这份珍贵的纸质文献,其每一道褶皱、每一处墨迹、每一次版本的更替,都无声诉说着个体生命在历史洪流中的沉浮,记录着文学创作在时代脉搏中的抉择。

姚明

(《烽火淬笔 《四世同堂》》由贵阳日报为您提供,转载请注明来源,未经书面授权许可,不得转载或镜像。)